|

|

|

|

|

过氧化氢氧化对生物炭固碳和土壤团聚的影响——考虑热解温度的影响 | MDPI Sustainability |

|

|

论文标题:Carbon Fixation and Soil Aggregation Affected by Biochar Oxidized with Hydrogen Peroxide: Considering the Efficiency of Pyrolysis Temperature

论文链接:https://www.mdpi.com/2071-1050/15/9/7158

期刊名:Sustainability

期刊主页:https://www.mdpi.com/journal/sustainability

来自捷克共和国,南波西米亚大学的Mohammad Ghorbani和来自奥地利维也纳自然资源与生命科学大学的Reinhard W. Neugschwandtner及其研究团队深入研究了生物炭 (biochar) 经过氧化氢 (H2O2) 氧化后,对土壤碳固定和土壤团聚体的影响,并探讨了热解温度在此过程中的效率。

作者认为氧化作用增强了生物炭的结构质量,特别是其比表面积和孔隙率,对土壤结构和碳状态有重要影响。小麦秸秆生物炭比木渣生物炭更有效,较高的热解温度比较低的热解温度更有效地支持土壤碳库的增强。

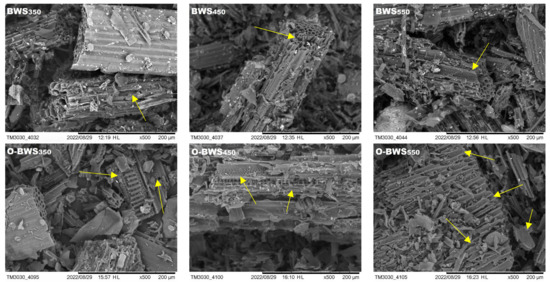

原始生物炭和氧化生物炭微观结构变化的SEM可视化

研究过程与结果

该研究在捷克南波希米亚大学的农业生态系统系进行,旨在评估原始和氧化生物炭对土壤碳状况的影响。实验土壤采集自大学农业与技术学院的实验耕地,具有壤土质地,并含有特定的养分含量。研究人员选用了小麦秸秆 (WS) 和木材残余物 (WR) 作为生物炭的原料,在350℃、450℃和550℃三个热解温度下制备了六种生物炭 (BWS350、BWS450、BWS550、BWR350、BWR450和BWR550)。

制备好的生物炭样品一部分保持原始状态,另一部分通过H2O2氧化处理,以获得氧化生物炭。随后,将这些生物炭以2%的干重比例与土壤混合,并在温室中进行180天的孵化实验。实验期间,保持恒定的环境温度和土壤湿度,并定期称重以确保土壤水分维持在田间持水量加30%的水平。

研究结果显示,氧化生物炭显著改善了土壤碳状况和团聚体指数。具体而言,与未添加生物炭的对照组相比,氧化的小麦秸秆生物炭BWS550在土壤中的有机碳 (OC) 浓度和碳库指数 (CPI) 最高,分别增加了154%和 (具体数值未直接给出,但呈显著增加趋势)。对于小麦秸秆和木材残余物两种生物炭,氧化处理均显著提高了土壤的平均重量直径 (MWD)、水稳性团聚体 (WSA) 和分形维数 (D) 等团聚体指标。小麦秸秆生物炭在促进土壤碳库增加方面比木材残余物生物炭更有效,且高热解温度的生物炭效果优于低热解温度的生物炭。

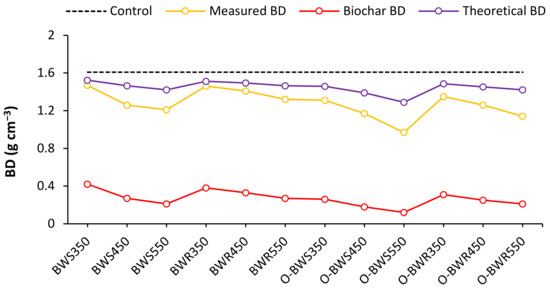

此外,研究还发现,氧化生物炭增强了生物炭的结构质量,特别是其比表面积和孔隙度,这对土壤结构和碳状况产生了显著影响。随着热解温度的增加,两种生物炭的分形维数均呈下降趋势,表明高温生物炭有助于减少大团聚体破碎成小团聚体的程度。所有生物炭处理均显著降低了土壤容重 (BD),且高温生物炭的降低效果最为明显。

比较在三种热解温度 (350℃、450℃和550℃) 下,由小麦秸秆和木材残渣制备的氧化生物炭和原始生物炭对实测和理论体积密度的影响。

研究总结

本研究通过温室实验,系统地评估了不同原料、热解温度和氧化处理对生物炭改良土壤碳固定和团聚体稳定性的影响。结果表明,氧化生物炭,特别是小麦秸秆原料和高温热解条件下制备的生物炭,在提高土壤有机碳含量、促进土壤团聚体稳定性和改善土壤结构方面具有显著优势。这些发现为生物炭在土壤改良和碳固定领域的应用提供了重要参考。未来研究可进一步探索不同氧化剂对生物炭性质的影响,以及长期应用氧化生物炭对土壤性能的持续影响。

Sustainability 期刊介绍

主编:Marc A. Rosen, University of Ontario Institute of Technology, Canada

期刊涉及人类的环境、文化、经济和社会可持续性,为有关可持续性和可持续发展的研究提供了一个高级论坛。目前期刊已被SCIE,SSCI (Web of Science) 和Scopus等数据库收录。

|

2024 Impact Factor

|

3.3

|

|

2024 CiteScore

|

7.7

|

|

Time to First Decision

|

19.3 Days

|

|

Acceptance to Publication

|

3.4 Days

|

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。