|

|

|

|

|

eLight诺奖对话专栏 | Pierre Agostini |

|

|

导读

以史为鉴,方可行远。回望科学史上振奋人心的发现瞬间,eLight特设“诺奖对话”专栏,让活着的传奇,带我们徜徉科学的高光时刻。专栏开设后,迅速得到了2016年、2023年诺贝尔物理学奖得主J. Michael Kosterlitz 与Pierre Agostini 的鼎力支持。

本期对话聚焦2023年诺贝尔物理学奖得主Pierre Agostini,1941年7月23日出生于突尼斯。他于1961年获得法国艾克斯-马赛大学物理学学士学位,并于1968年获该校博士学位。1969年,Agostini进入法国原子能委员会巴黎萨克雷大学分会(CEA Saclay)工作,历任研究员、高级专家、科学顾问。2004年,他转任美国俄亥俄州立大学物理系教授,并于2018年成为该校名誉教授。2023年,Agostini教授凭借在阿秒光脉冲实验方法方面的开创性贡献,与Ferenc Krausz 和Anne L’Huillier共同荣获诺贝尔物理学奖。他们巧妙的实验设计与精确的测量技术,成功将阿秒脉冲打造为探索物质微观世界行为的新型探针。从原子内部的电子重排,到分子中的能量超快传递,阿秒技术正深刻重塑我们对光与物质相互作用的认知。如今,这项技术的影响已远超基础物理学的范畴,逐步拓展至化学反应的实时追踪、新型材料的开发、乃至生命科学中超快过程的研究。Pierre Agostini教授的卓越成就,不仅在于技术突破本身,更在于他开启了一扇通往未知世界的大门——在那里,时间被切割成最精细的片段,电子运动的每一瞬间都成为清晰可辨的现实。

受访者:Pierre Agostini

采访者&翻译:刘伟伟、孙婷婷、仇成伟

原文信息:Liu, W., Sun, T. & Qiu, CW. Nobel laureate conversation: Prof. Pierre Agostini. eLight 5, 12 (2025).

https://doi.org/10.1186/s43593-025-00091-z

Q1:您展示了一种产生极短光脉冲的方法,可用于测量电子移动或能量变化等快速过程。您认为阿秒脉冲最具开创性的方面是什么?

A1:这让我们首测能够追踪物质中电子的动力学行为。

Q2:在产生和表征阿秒脉冲的过程中,您遇到过哪些重大挑战?

A2:阿秒脉冲序列(APT)的生成原理与高次谐波基本相同,需要高强度激光、相对密集的介质以及良好的相位匹配条件。然而,要生成孤立阿秒脉冲(IAP),驱动激光脉冲的长度必须控制在几个周期内,这相当具有挑战性。根据傅里叶变换原理,阿秒脉冲的持续时间取决于谐波发射的总带宽。

Q3:自您的突破性发现以来,阿秒科学领域发生了哪些演进?

A3:该领域的研究重心主要转向了应用层面。不过,目前43阿秒孤立脉冲的世界纪录已保持十年之久,仍是一个难以逾越的里程碑!

Q4:您发明了用于表征阿秒光脉冲的RABBITT(通过双光子跃迁干涉重建阿秒跳动)技术,能否简要说明其原理及优势?

A4: RABBITT技术的原理基于目标原子在高次谐波与延迟的驱动激光共同作用下发生的光电离过程。这会在光谱中每对相邻谐波阶次之间形成边带,随着延时变化,边带信号的振幅会以特定相位发生振荡,该振荡相位反映了相邻谐波之间的相位差。这正是控制阿秒脉冲特性的关键所在。该技术的优势在于原理相对简单,而且实验系统稳定性强。

Agostini教授被授予2023诺贝尔物理学奖奖章

Q5: 目前阿秒科学存在哪些局限性?未来的研究如何突破这些局限?

A5:一个关键局限源于回弹时间随光子能量的色散,即阿秒啁啾(attochirp)。这种阿秒啁啾随着驱动激光强度和波长的增加而减小,因此,采用波长在5到10微米之间的驱动激光器,有望产生更短的阿秒脉冲序列(APT)。

Q6:您如何看待阿秒科学对量子计算、半导体技术或医学成像等领域的影响?

A6:相关应用仍有大量研究工作有待深入。目前,高次谐波光谱学凭借其产生的极短波长优势,已在半导体材料表征中得到应用。同时,Ferenc Krausz的研究小组也已将其应用于医学光谱学领域,致力于癌症的早期检测研究。

Q7: 您预见阿秒激光技术会在不久的将来融入工业应用吗?

A7: 前景尚不明朗。 该技术或可应用于提升原子钟精度或量子计算等领域。然而,其核心系统相对复杂且依赖精密激光设备,这在一定程度上限制了当前的工业应用潜力。

Q8:您的发现为微观世界打开了一扇“时间之窗”。在您看来,阿秒科学的下一个重大里程碑是什么?

A8:目前难以断言。一个可能的方向是实现微观超快动力学过程的直接成像。 阿秒显微镜或许是迈向这一目标的下一个关键技术突破。

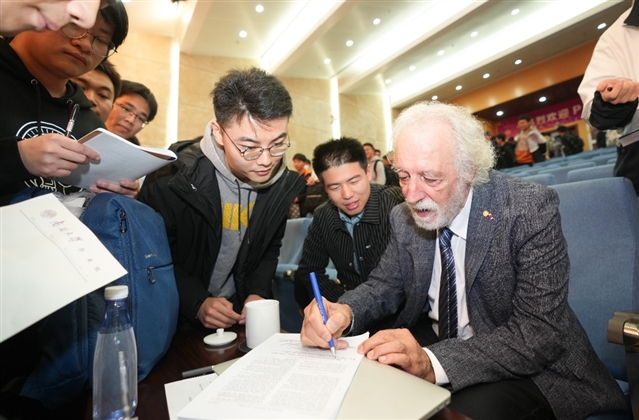

Agostini教授在南开大学与学生交流

Q9:您如何看待人工智能在阿秒科学研究中的作用?

A9:目前,我尚未看到AI在该领域基础研究中能发挥显著作用。 当然,我的观点也可能是错误的。

Q10:回顾过往,最初是什么激发了您投身于超快光学和阿秒科学研究?能否分享一下背后的故事?

A10:关键的契机主要来自两方面。其一是我与应用光学实验室(Laboratoire dOptique Appliquée, LOA)的合作经历——该实验室在萨克雷中心(CEA Saclay)时期之前就已致力于飞秒激光器的研发。其二则源于我在阈上电离(Above-Threshold Ionization, ATI)方面的研究积累,而ATI正是RABBITT技术中所利用的非线性过程。

Q11:合作在科研中举足轻重。您能谈谈与其他科学家(包括共同获得诺贝尔奖的伙伴)的合作经验吗?

A11:在CEA Saclay与LOA工作期间,我从众多杰出的合作者身上获益良多:Guillaume Petite、Nassem Rahman,当然还有Anne L’Huillier。整个LOA团队给予了我巨大支持,正是在那里我深入掌握了飞秒(fs)激光技术的精髓。 来自荷兰阿姆斯特丹基础物质研究基金会(FOM)的Harm Muller在2001年的关键实验中扮演了重要角色,与他的长期合作是我研究生涯的重要组成部分。Alfred Maquet及其合作者为RABBITT技术奠定了坚实的理论基础。在实验验证方面,Pierre Mary Paul和Elena Toma两位学生做出了不可或缺的贡献。 近年来,美国俄亥俄州立大学的Lou DiMauro教授在我从Saclay退休后,为我的科研事业注入了“第二次生命”。我由衷高兴他们都能亲临斯德哥尔摩参加诺贝尔奖颁奖典礼。 至于Ferenc Krausz,我们的学术交流仅限于在欧洲合作网络会议上的互动。

Q12:许多科学家在平衡理论工作和实验验证方面感到困难。您在研究中是如何应对这一挑战的?

A12:我的研究定位更偏向实验物理学。 我的工作通常是验证现有理论(如 ATI或RABBITT模型),或运用现有理论框架来解释观测现象。 当然,实验有时会带来完全出乎意料的结果,而这些发现可能缺乏现成的理论解释——Anne (L’Huillier) 关于高次谐波的突破性发现正是这样一个经典案例。

Agostini教授在北京大学作报告

Q13:对于渴望从事超快光学和阿秒物理研究的年轻研究者,您有什么建议?

A13:建议重点关注红外激光技术的研发,并致力于提升阿秒脉冲序列(APT)的时间分辨率。 目前该分辨率仍有很大的提升空间。

Q14:您认为基础物理研究在解决现实问题中扮演怎样的角色?

A14:我始终坚持一个观点:一切应用技术的根基都深植于基础物理。 缺乏对基础原理的深刻理解,就不可能真正解决任何现实世界的问题。

Q15:获得诺贝尔奖后,您在科研和科学观念方面发生了哪些变化?

A15:荣获诺贝尔奖对我个人而言实属意外之喜。 我衷心希望这份殊荣所带来的声望,能够转化为吸引更多杰出青年人才与科研资金的支持。

Q16:您的非凡发现打破了学科边界,堪称跨界融合的典范。我们的期刊eLight也致力于拓展光学边界,挖掘可以改变世界的变革性研究成果。您对eLight有什么建议和期望?

A16:光是人类认知从原子尺度到宇宙图景的基石。 激光的高强度与超短脉冲特性,为探索无数新现象开启了至关重要的研究大门。 这两个充满活力的研究方向,都必将催生更多值得eLight关注的前沿突破。(来源:中国光学微信公众号)

相关论文信息:https://doi.org/10.1186/s43593-025-00091-z

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。