|

|

|

|

|

突破性研究揭示乌头碱的协同、相加与拮抗作用:从传统毒药到现代治疗的关键进展 | MDPI Toxins |

|

|

论文标题:Aconitine in Synergistic, Additive and Antagonistic Approaches

论文链接:https://www.mdpi.com/2072-6651/16/11/460

期刊名:Toxins

期刊主页:https://www.mdpi.com/journal/toxins

乌头碱的双重特性:治疗潜力与毒性机制

化学结构与毒性基础

乌头碱的化学结构特征决定了其独特的生物活性。其分子中含有C8位的乙酰基和C14位的苯甲酰酯基,这些基团与其心脏毒性和神经毒性密切相关。ProTox-II网络服务器的毒理学分析预测乌头碱的口服LD50为1mg/kg,属于最高毒性级别(1级)。这种强烈的毒性主要源于乌头碱对电压门控钠通道(Nav)的部分激动作用,特别是在心肌细胞中,它能引起钠通道的持续激活,导致细胞内钠离子超载。

多因素毒性机制

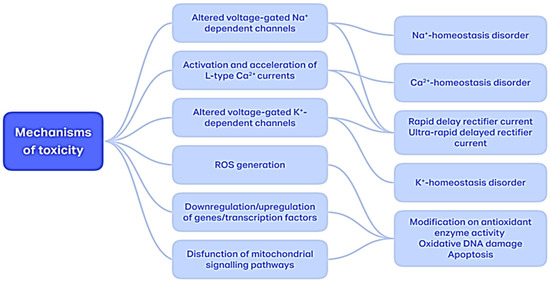

乌头碱的毒性作用机制是多方面的,包括:

•改变电压门控钠离子依赖性通道

•激活和加速L型钙离子电流

•改变电压门控钾离子依赖性通道

•产生活性氧(ROS)

•调控基因/转录因子的表达

•干扰线粒体信号通路功能

这些作用共同导致离子稳态紊乱、氧化应激、DNA损伤,最终引发细胞凋亡。在心脏组织中,乌头碱引起的钠离子超载会缩短动作电位时程,而钙离子增加则会产生致心律失常的延迟后除极。

图:乌头碱毒性作用的多因素机制。

研究方法:双管齐下的验证实验

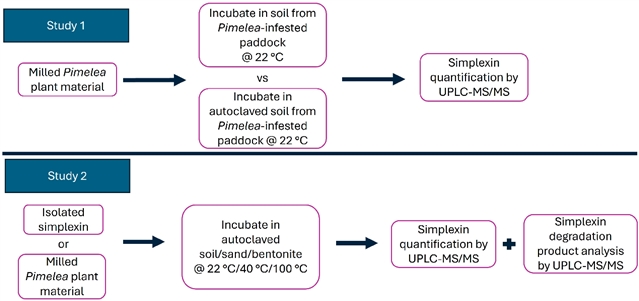

研究团队设计了两个关键实验:

1.微生物代谢验证实验:将粉碎的P. trichostachya植物材料与Pimelea污染牧场采集的土壤混合,在22°C下培养7天,监测simplexin含量变化。

2.高温降解实验:将纯化simplexin吸附于灭菌处理的土壤、酸洗砂和膨润土上,分别在22°C、40°C和100°C下处理1小时,分析毒素降解情况。

图:使用磨碎的皮梅拉植物材料以及分离出的简单菌丝体进行的实验总结,实验所用材料包括土壤、沙子和膨润土。

令人意外的是,土壤微生物培养实验显示:

•无论是否灭菌处理,7天内simplexin浓度均无显著变化(p>0.05)

•与阳性对照(灭菌土壤)相比,活性土壤未表现出任何降解能力

"这一结果明确排除了土壤微生物在短期内降解simplexin的可能性,"论文第一作者Zhi Hung Loh博士解释,"即使延长培养时间至数周,我们也未观察到明显的代谢迹象。"

高温降解:非生物机制的关键证据

转折出现在高温实验部分。当温度升至100°C时:

•酸洗砂组:simplexin降解率达77%(p=0.005)

•膨润土组:降解率49%(p=0.002)

•土壤组:虽未达统计学显著,仍观察到31%降解

更关键的是,通过UPLC-MS/MS分析,研究人员鉴定出三种热降解产物

1.多元醇(C20H24O6)

2.单酯(C30H42O7)

3.五醇(C30H46O9)

"这些产物的结构特征表明,降解是通过热促进的酸水解/消除反应实现的,"Fletcher教授指出,"特别是酸洗砂中的残留盐酸和膨润土的酸性催化特性,显著加速了这一过程。"

这一发现完美解释了早期野外观察:

•地表材料降解快:直接暴露于阳光加热(地表温度可达60-70°C)

•埋土材料降解慢:土壤隔热使温度维持在较低水平

研究团队特别强调:"当我们将含simplexin的植物材料与酸洗砂混合并在100°C处理时,仍观察到23%的降解,这说明植物组织中的毒素需要先释放才能被降解。这解释了为何自然环境下降解需要更长时间。"

研究意义与未来方向

这项研究具有三重重要意义:

1.理论突破:首次证实simplexin降解是纯物理化学过程,推翻微生物代谢假说

2.方法创新:建立UPLC-MS/MS检测体系,可追踪毒素降解路径

3.应用价值:为开发基于高温处理的牧场毒素管理策略提供依据

"接下来,我们将重点研究40°C中长期(模拟野外条件)的降解动力学,"Loh博士透露,"同时需要分离足够量的降解产物,评估其毒性特征。"

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。