导读

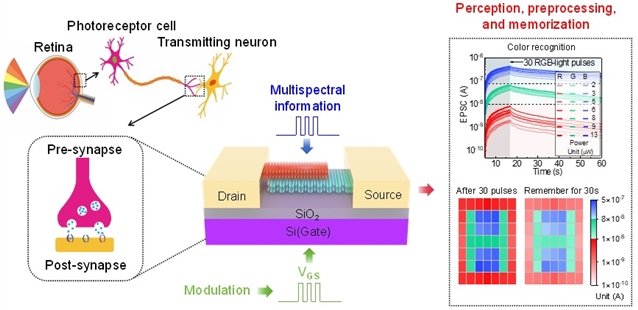

计算机视觉是实现自动驾驶、智能机器人和智能制造等新兴应用的核心技术。传统的视觉系统采用串行处理的方式,运行时会生成大量冗余数据并频繁传输,导致功耗增加和信息延迟。相比之下,神经形态视觉系统模仿人脑的神经元和突触结构,采用并行处理的方式,可以同时处理多路信息,从而显著降低功耗并提高数据处理速度。其中,通过将视觉感知、数据存储和信息处理功能集成到单一器件中,可以进一步增强上述优势(如图1)。然而,当前一体化神经形态器件在宽谱探测、弱光检测和数据保持方面的能力仍待提升,特别是在近红外波段,其性能仍存在一定的局限性。因此,开发具有宽光谱探测、高灵敏光响应和数据稳定保持能力的光电突触对实现高性能计算机视觉系统具有重要意义。

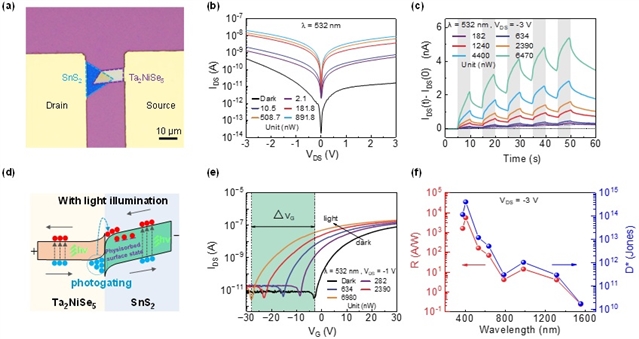

近日,长春光机所李绍娟研究员、黎大兵研究员与合作者在此领域取得突破性进展,团队提出了一种基于Ta2NiSe5/SnS2异质结的光电突触晶体管,从光增益与载流子寿命调控角度揭示了宽谱(紫外-近红外)高光电转换效率和非易失性的核心机制。该器件通过气体吸附辅助策略,结合异质结能带工程,在紫外到近红外的宽谱范围(375-1310 nm)内展现出优异的光电探测和突触性能,并模拟了人眼视网膜细胞对多光谱信号的感知与识别功能。

相关结果以“Physisorption-Assistant Optoelectronic Synaptic Transistors Based on Ta2NiSe5/SnS2 Heterojunction from Ultraviolet to Near-Infrared”为题发表在国际顶尖光学期刊《Light: Science & Applications》,论文第一作者为长春光机所博士研究生谭帆,通讯作者为长春光机所李绍娟研究员和张楠副研究员。

图1. 一体化神经形态器件示意图。

研究创新点

研究团队基于光增益理论(G=τ/tL,其中τ为载流子寿命,tL为渡越时间),通过构建Ta2NiSe5/SnS2异质结结构,创新性地将气体吸附效应与载流子光栅压调控机制相结合,实现了宽谱光电转换效率和非易失性的突破性提升。一方面,硫化锡(SnS2)是一种在气体探测领域广泛应用的二维半导体材料,其表面存在大量本征的硫空位。这些硫空位能够与气体分子结合,从而为突触行为提供足够的缺陷态。另一方面,钽镍硒(Ta2NiSe5)具备直接窄带隙结构,并且这种材料在室温下表现出激子绝缘体的特性,能够有效吸收光子,广泛应用于红外探测。在此基础上,异质结界面形成的II型能带结构,光生电子在反向偏压下通过界面快速迁移,同时界面势垒将空穴限制在Ta2NiSe5层内,形成持续光栅压效应,使电子在通道内实现多循环输运,最终在可见光波段(405 nm)获得5.6×103 A/W的超高响应度,量子效率突破1.7×106%。进一步结合光脉冲调制技术,该器件在375-1310 nm宽谱范围内展现出长时数据保留能力,并成功模拟视网膜细胞的兴奋性突触后电流(EPSC)、双脉冲易化(PPF指数达158%)及短/长时程可塑性动态转换,为多光谱神经形态视觉系统的硬件实现提供了兼具高灵敏度与仿生功能的解决方案。

图2. Ta2NiSe5/SnS2异质结的光电探测性能表征。

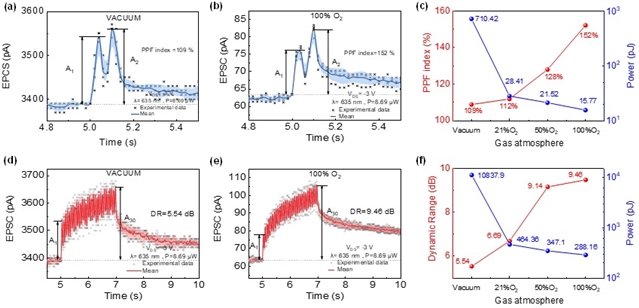

如图3a-b所示,双脉冲易化(PPF)是一种短程突触可塑性增强(STP)现象,指的是神经元细胞接受到连续两个脉冲后,第二个脉冲引起的兴奋性突触后膜电位(EPSC)比第一个脉冲引起的要大得多。PPF行为可以通过PPF index进行衡量,PPF index是影响神经网络对视觉信息处理精度的关键指标,越大的PPF index将会带来越好的处理效果。在气体吸附和持久光电导效应的协同作用下,通过增加气体环境中氧气的浓度,器件的PPF index得到大幅提升,同时完成一次PPF行为的功耗也随之大幅度降低(如图3c所示)。

长程可塑性(LTP)是指在连续多个脉冲刺激的作用下,突触连接强度所发生的持久性改变。LTP行为是神经系统学习和记忆的重要基础。长程可塑性中包含的状态数可以通过动态范围(Dynamic Range,DR)衡量, 动态范围的大小将显著影响神经网络训练效果。如图3所示,通过增加氧气的浓度,器件的动态范围也得到显著改善。因此,气体吸附辅助的持久光电导效应将大幅度改善突触的性能表现。

图3. 气体环境对突触性能的影响。

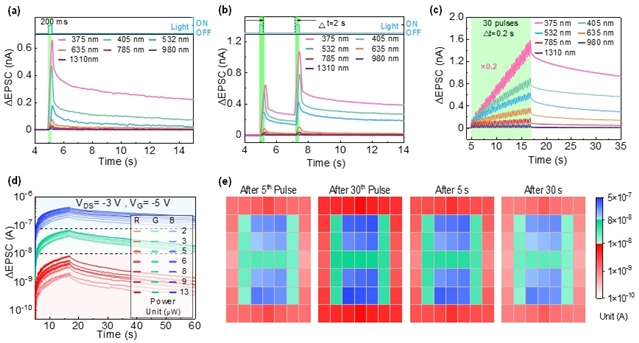

此外,现有的一体化神经形态器件大多仅能处理单一波长的信息,严重影响其在复杂场景中图像识别的准确性,尤其是在噪声环境中的识别准确性。因此,拓展波长响应范围是提高图像识别能力的关键。如图4a-c所示,器件对375-1310 nm的光脉冲产生典型的突触行为,包括STP、PPF和LTP。基于不同波长和功率的光脉冲对突触可塑性的显著调制作用,器件实现了对2-13 μW光强范围内RGB三原色光的识别和记忆存储功能(如图4d-e所示)。波长响应范围的拓宽,将有助于图像特征的提取,提高识别任务的准确率。

图4. 突触行为的光谱响应和颜色识别功能。

总结与展望

研究团队提出了一种基于气体吸附辅助的光电突触晶体管,通过实验和理论分析证实了气体吸附和持久光电效应之间的协同机制,并成功使用该突触晶体管器件模拟了人眼视网膜对多光谱信号的感知与识别功能。这项研究为光电子学和神经形态计算机视觉领域的发展提供了新思路,未来有望应用于人工智能技术领域。(来源:LightScienceApplications微信公众号)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41377-025-01792-3

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。