导读

在纳米光子学领域,光束整形技术的创新对众多应用至关重要。近日,韩国汉阳大学Jae Woong Yoon研究团队展示了利用超表面中的Jackiw - Rebbi态实现拓扑光束整形的成果。研究团队通过构建具有特定狄拉克质量分布的薄膜介电结构,实现了对光束轮廓的精确控制,这一创新为纳米光子设计提供了新的策略,为光操控领域带来了新的技术突破。

这项研究成果在理论上为光束控制建立了基于拓扑物理的新机制,揭示了拓扑光束整形的原理,有望应用于激光加工、光学通信、量子技术等多个领域,推动相关产业的技术升级,助力实现更高效、精确的光操控。

该文章近日发表在国际顶尖学术期刊《Light: Science & Applications》,题为“Topological beaming of light: Proof-of-concept experiment”,Yu Sung Choi和Ki Young Lee为论文共同第一作者,Jae Woong Yoon为论文通讯作者。

研究背景

随着光学技术和纳米科学的不断演进,尤其是在纳米光子学领域对光场精确控制需求的日益增长,传统的光束整形方法正面临严峻挑战。在设计复杂纳米光子结构时,传统依赖折射和衍射光学元件以及空间光调制器的光束整形手段,通常需要复杂的启发式优化算法,这使得其适应性较差,难以满足高精度、高灵活性的光束整形需求。

拓扑光束整形技术借助拓扑光子学的独特原理,利用光的拓扑特性进行光束调控,具备突破传统限制的潜力。然而,目前基于拓扑原理的光束整形技术仍存在诸多尚未解决的难题。一方面,过往研究中获取适用于特定导模场驻波包络的波导光栅设计较为困难,通常依赖基于试错法的数值优化算法,效率低下且难以精准控制;另一方面,在实验实现基于拓扑原理的光束整形时,存在诸多挑战,如在实验中有效激发和精确调控Jackiw-Rebbi态存在困难,并且实验结果与理论预期难以高度契合。此外,当前实验中生成的光束形状精度不足,难以满足实际应用中对高精度光束的严格要求,极大地限制了基于拓扑原理的光束整形技术的实际应用和发展。

创新研究

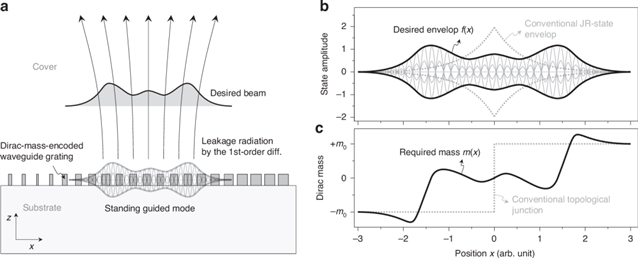

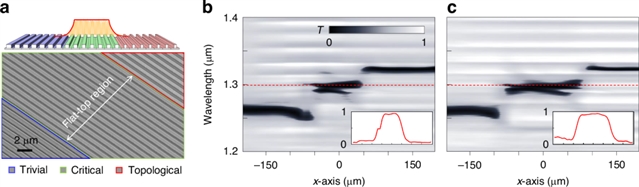

研究团队创新性地提出利用超表面中的Jackiw - Rebbi态实现拓扑光束整形的方法(如图1)。通过构建具有特定狄拉克质量分布的薄膜介电结构,创建出畴壁,利用畴壁对光的特殊调控作用,实现对光束轮廓的精确控制。在这个过程中,通过类比导模共振(GMR)与狄拉克费米子的波动力学性质,建立起两者之间的参数对应关系,进而实现对泄漏辐射光束的有效整形。这种方法摆脱了传统光束整形依赖复杂优化算法的束缚,为定制化光束整形提供了一种高效且系统的方式。

图1. 超表面中拓扑光束整形和Jackiw-Rebbi态工程原理

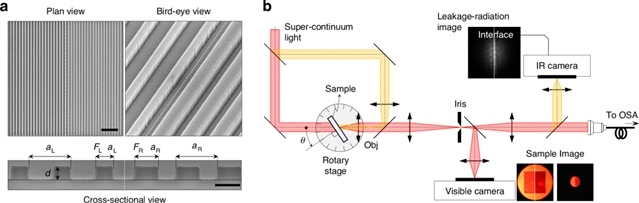

在实验制备过程中,研究人员运用标准电子束光刻技术(如图2)。通过精确控制波导光栅结构的填充因子、周期等参数,制备出具有不同拓扑相的样品。这种精确的制备技术不仅能够准确实现理论设计的结构,而且为后续观察和研究拓扑光束整形现象提供了可靠的实验基础,解决了以往实验中难以精确制备所需纳米光子结构的问题。

图2. 拓扑 Jackiw-Rebbi 态的实验实现

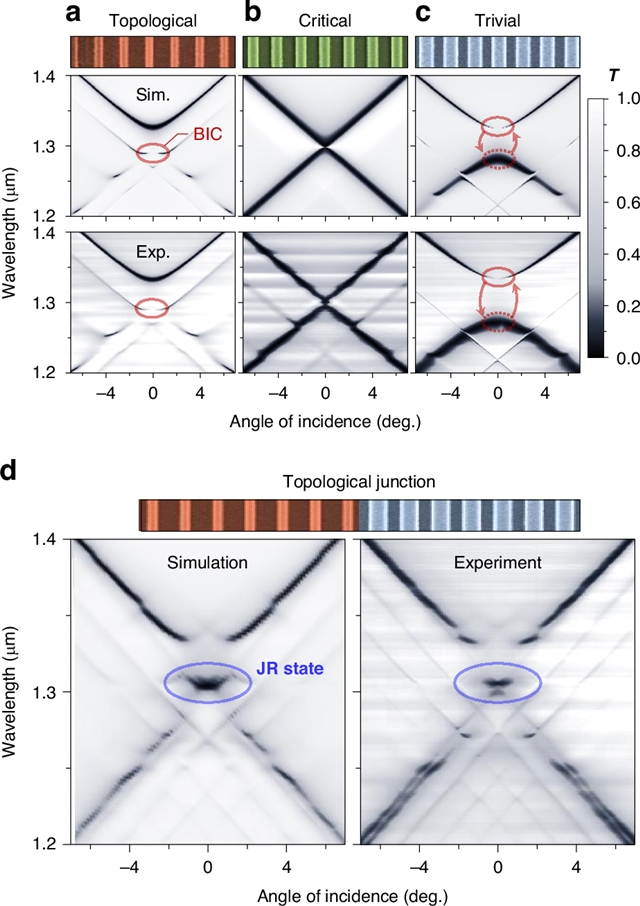

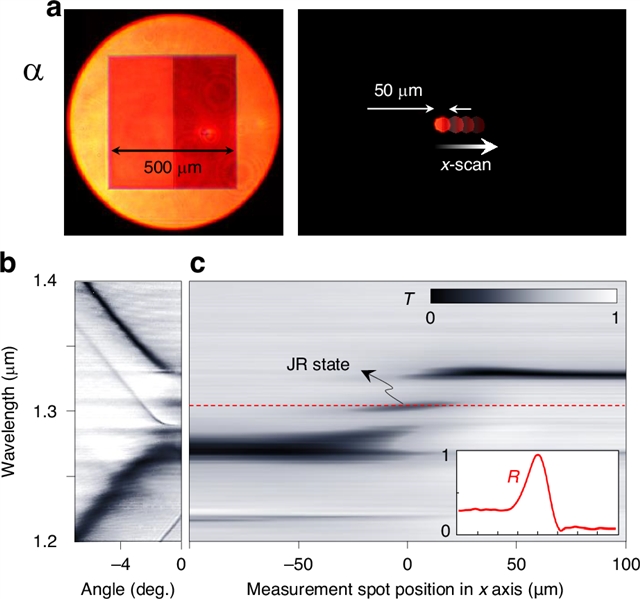

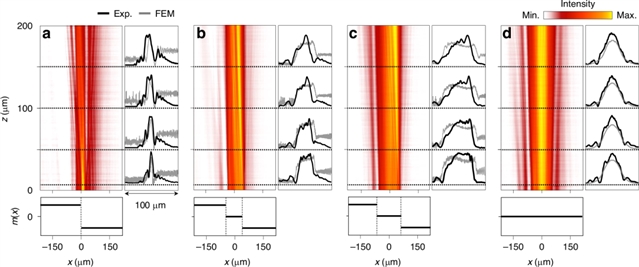

研究团队还采用多种先进的实验分析手段(如图3、图4、图5和图6),对制备的样品进行全面的光谱和空间特性分析。通过角度分辨透射光谱,清晰地展示了拓扑相变以及Jackiw - Rebbi态的出现;利用局部光谱分析,深入研究了Jackiw - Rebbi态的局域化特性;借助泄漏辐射分布测量,直观地观察到光束整形的效果。这些系统的分析方法相互补充,突破了以往单一测量手段的局限性,能够从多个维度深入理解拓扑光束整形的物理机制,为进一步优化和拓展该技术提供了有力的数据支持和理论依据,显著提升了研究的深度和广度。

图3. 展示拓扑相变和 Jackiw-Rebbi 态出现的角度分辨透射光谱

图4. Jackiw-Rebbi 态的空间特性

图5. 平顶光束整形的实验实现

图6. 各种狄拉克质量配置下测量的泄漏辐射分布

应用与展望

研究团队成功展示了基于拓扑光子学的光束整形实验验证。通过类比导模与一维狄拉克费米子的波动力学性质,设计并制备出支持特定驻波场和泄漏辐射的拓扑结结构。经角度分辨局部光谱分析和被动光束轮廓测量方法获取的实验数据,与理论预测高度吻合,证实了拓扑光束整形方法的可行性。然而,实验生成的光束形状精度存在局限,主要源于结区一阶衍射振幅的不均匀性。研究明确了这一限制因素,并提出采用复合单元结构的潜在解决方案,该方案无需额外材料或制造步骤,为后续研究指明方向。

未来研究可从优化实验结构和拓展应用领域两方面深入。在实验结构优化上,探索复合光栅结构,利用多参数调控实现一阶衍射振幅均匀性,提升光束整形精度,同时优化制备工艺提高样品质量。在应用拓展方面,该技术在激光加工、光学通信和量子技术等领域前景广阔。如在激光加工中实现高精度材料处理,光学通信里优化信号传输,量子技术中助力量子态操控和信息处理。此外,该成果有望推动纳米光子学发展,为相关研究提供新思路,催生新器件和产业模式,助力光电子产业升级。(来源:LightScienceApplications微信公众号)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41377-025-01799-w

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。