|

|

|

|

|

研究揭示黄河流域植被与降雨关系,为生态恢复提供重要参考 Engineering |

|

|

论文标题:Divergent Changes in Vegetation Greenness, Productivity, and Rainfall Use Efficiency Are Characteristic of Ecological Restoration Towards High-Quality Development in the Yellow River Basin, China

期刊:Engineering

DOI:https://doi.org/10.1016/j.eng.2023.07.012

微信链接:点击此处阅读微信文章

北京林业大学于洋等研究人员在中国工程院院刊《Engineering》发表了题为“Divergent Changes in Vegetation Greenness, Productivity, and Rainfall Use Efficiency Are Characteristic of Ecological Restoration Towards High-Quality Development in the Yellow River Basin, China”的研究论文,深入探讨了黄河流域植被绿度、生产力和降雨利用效率的变化特征及其相互关系,为该流域的生态修复和高质量发展提供了有价值的见解。

黄河流域作为我国重要的生态安全屏障和 “一带一路” 陆上通道,其生态恢复至关重要。然而,水资源短缺限制了该区域的生态恢复成效。因此,研究植被与降雨的关系对制定合理的生态恢复策略意义重大。

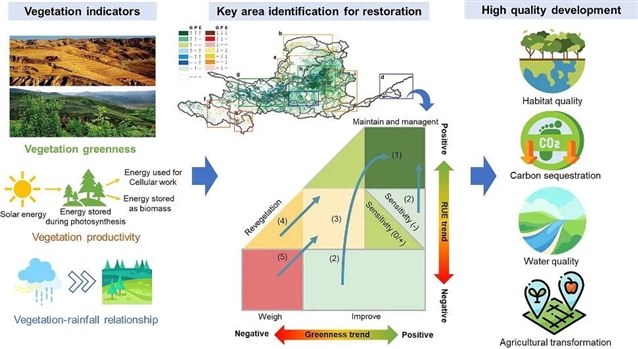

研究团队利用叶面积指数(LAI)、净初级生产力(NPP)和降雨利用效率(RUE)等多套基于卫星数据的衍生指标,分析了 2000—2018 年黄河流域上游、中游和下游的植被动态及其与降雨的关系,并采用序列回归方法检测 NPP 对降雨敏感性的趋势。

研究结果显示,自 2000 年以来,黄河流域 34.53% 的地区呈现显著植被变绿趋势,其中上游、中游和下游变绿区域比例分别为 20.54%、53.37% 和 16.73%,NPP 变化趋势与 LAI 相似。但上、中、下游的 RUE 趋势特征存在显著差异,中游地区 RUE 显著变化区域比例较高,且正向变化趋势比例最大。此外,黄河流域中游 16.86% 的区域植被对降雨敏感性呈现显著趋势,其中负趋势占比 14.08%,正趋势占比 2.78% 。整体而言,仅有 8.41% 的区域 LAI、NPP、RUE 呈现一致的显著增长态势。

进一步分析发现,生态工程推动了黄河流域植被绿度和生产力的提高,但植被绿度与生产力的增长并非完全同步,二者的驱动因素存在差异。同时,植被–降雨敏感性和其他植被指标之间存在不一致趋势,表明绿化趋势并不一定意味着 RUE 的提高,部分区域还存在植被功能受限的情况。

基于上述研究结果,团队提出了分区分策的生态恢复方案。对于 LAI、NPP 和 RUE 持续增加的区域,可维持当前管理状态;对于 RUE 和敏感性显著降低的地区,应平衡城市化和生态保护的关系,提高森林质量;对于不同植被指标变化的其他区域,也针对性地给出了相应的生态恢复建议。

该研究明确了黄河流域植被与降雨关系的特征,为生态恢复规划提供了科学依据。不过,研究也存在一定局限性,如需要进一步探究不同植被类型间指标变化不一致的机制,以及考虑社会经济因素对植被–降雨敏感性的影响等。未来研究可在此基础上深入开展,为黄河流域生态保护和高质量发展提供更全面的支持。

文章信息:

Divergent Changes in Vegetation Greenness, Productivity, and Rainfall Use Efficiency Are Characteristic of Ecological Restoration Towards High-Quality Development in the Yellow River Basin, China植被绿度、生产力和降雨利用效率的差异变化是黄河流域生态修复高质量发展的特征

作者:

于洋*, 华廷, 陈利顶, 张志强, Paulo Pereira

引用:

Yang Yu, Ting Hua, Liding Chen, Zhiqiang Zhang, Paulo Pereira. Divergent Changes in Vegetation Greenness, Productivity, and Rainfall Use Efficiency Are Characteristic of Ecological Restoration Towards High-Quality Development in the Yellow River Basin, China. Engineering, 2024, 34(3): 109–119

开放获取论文:

https://doi.org/10.1016/j.eng.2023.07.012

更多内容

南科大团队研究澜沧江-湄公河流域 :气候水资源变迁将何去何从?

机器人技术助力深海生态系统监测与恢复

张建云院士团队深度剖析南水北调工程生态环境影响:成效显著,挑战犹存

西安交大水碳耦合管理助力黄土高原植被恢复工程

Engineering征稿启事:人工智能赋能工程科技

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。