近期,天津大学化工学院苏荣欣教授、黄仁亮教授团队与西北工业大学化学与化工学院孔杰教授、邢瑞哲副教授团队合作在生物质衍生碳材料领域取得新进展,成功制备了具有分级多孔结构的阻燃生物质衍生碳骨架(PCW-PCF),建立了生物质衍生碳材料的色散工程策略,实现了宽频域、宽角域、双极化模式下的鲁棒性电磁吸收效果。2025年7月21日,相关工作以“Biomass-Derived Hierarchical Carbon Frameworks Enable Robust Microwave Absorption”为题,发表在Matter期刊上。天津大学化工学院博士研究生艾钰森、西北工业大学化学与化工学院邢瑞哲副教授为论文共同第一作者,天津大学黄仁亮教授、苏荣欣教授和西北工业大学孔杰教授为通讯作者。

面对日益复杂的电磁环境,对高性能电磁波吸收材料的需求持续增长。生物质衍生碳材料凭借其优异的导电性、独特的天然结构和良好的化学稳定性,在微波吸收领域展现出巨大潜力。然而,传统粉末状生物质碳吸收剂存在显著局限:其单层结构在宽角度斜入射时性能会明显下降;同时,生物质衍生碳材料在高温下易氧化,限制了其高温应用场景。

针对上述挑战,苏荣欣教授/孔杰教授团队取法自然,受到天然木材的定向孔结构启发,创新性地开发了一种基于磷酸化碳化木材-磷酸化碳纤维(PCW-PCF)的新型微波吸收材料(图1)。通过协同优化木材转化碳材料的本征色散与结构色散特性,显著提升了电磁波的散射与损耗效率,强化了吸波性能的鲁棒性。

图1:PCW-PCF复合碳骨架结构材料的设计制备示意图。

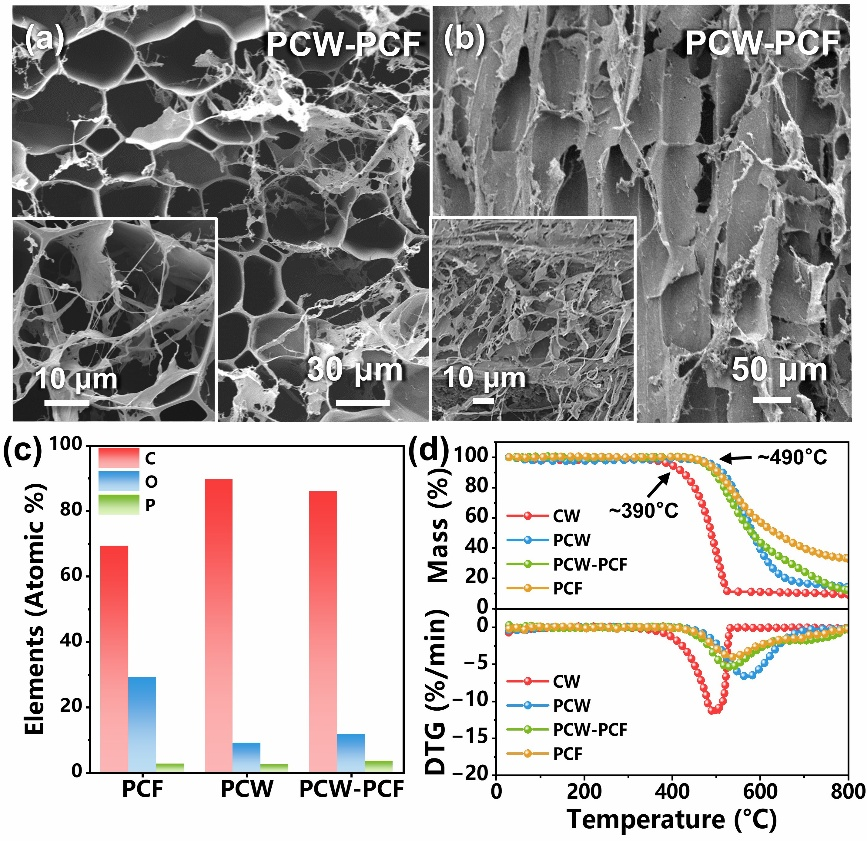

研究团队成功构建了具有分级多孔特征的碳骨架结构。扫描电子显微镜(SEM)分析证实,PCW-PCF形成了从毫米至纳米尺度的多层级导电网络(图2)。理化性质表征显示,材料碳框架中引入了丰富的氧、磷元素,这不仅增强了材料的极化损耗能力,还大幅提升了其热稳定性和阻燃性能,其初始分解温度由约390°C提高至490°C。

图2:PCW-PCF复合碳骨架结构材料的微观形貌与理化性质。

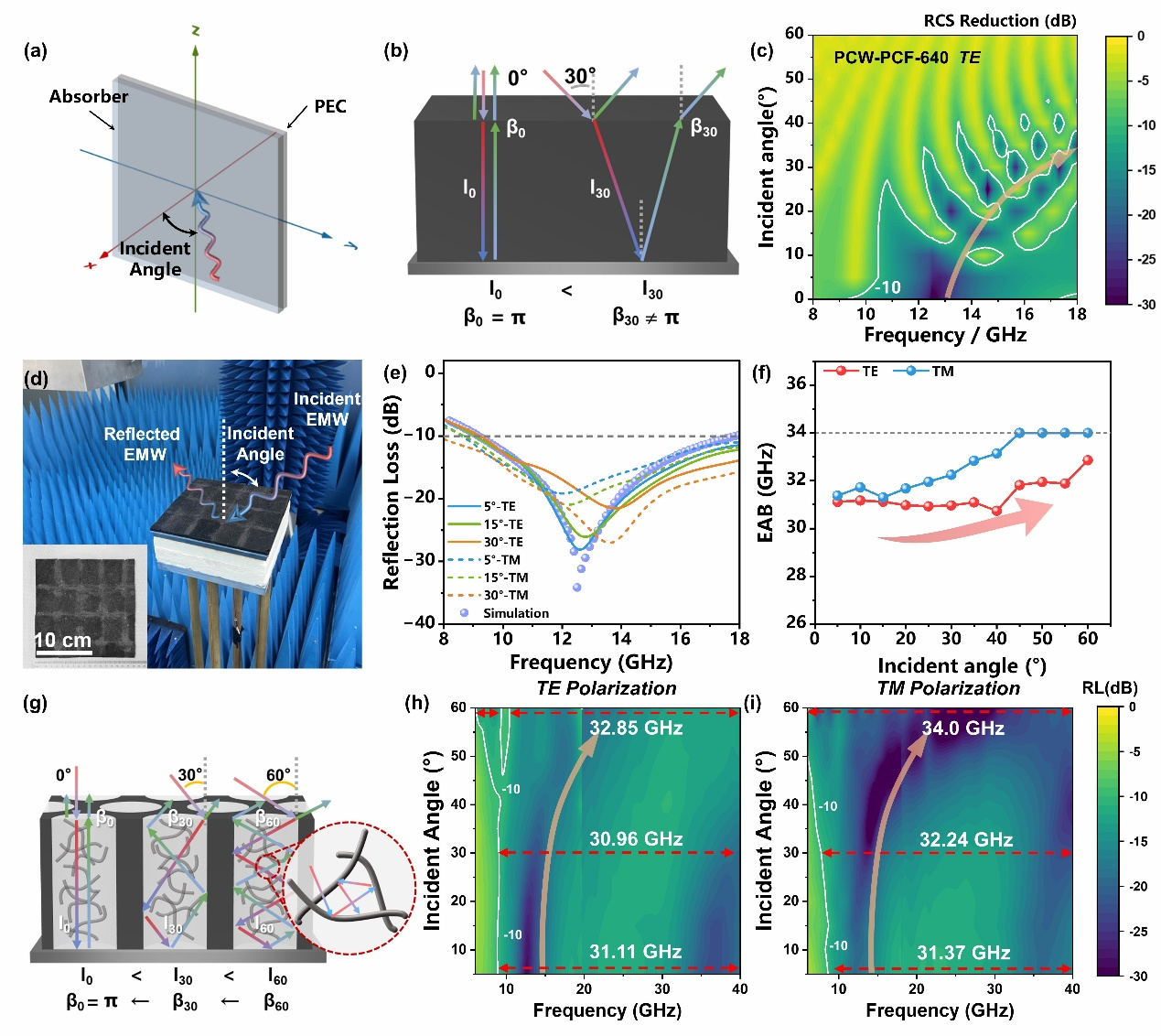

进一步测量PCW-PCF复合碳骨架的电磁参数,PCW-PCF具有优异的电磁损耗能力,其介电损耗正切(tanδε)和衰减常数(α)随碳化温度升高而增大。同时,材料表现出较低的界面反射系数(IRC),有效减少了电磁波的初次反射,提高了吸收效率。作者通过模型仿真辅助说明了极化损耗对电磁波吸收的贡献。弓形法电磁反射率测试进一步证明(图3),4.6 mm厚的PCW-PCF样品板即可实现覆盖9-40 GHz的超宽有效吸收带宽(达31 GHz)。尤为重要的是,该材料在双极化模式(TE/TM)和宽角度斜入射(60°)下均展现出卓越的性能稳定性,有效克服了传统单层吸收材料的性能退化问题。

图3:PCW-PCF复合碳骨架结构材料的斜入射/双极化模式的吸波性能。

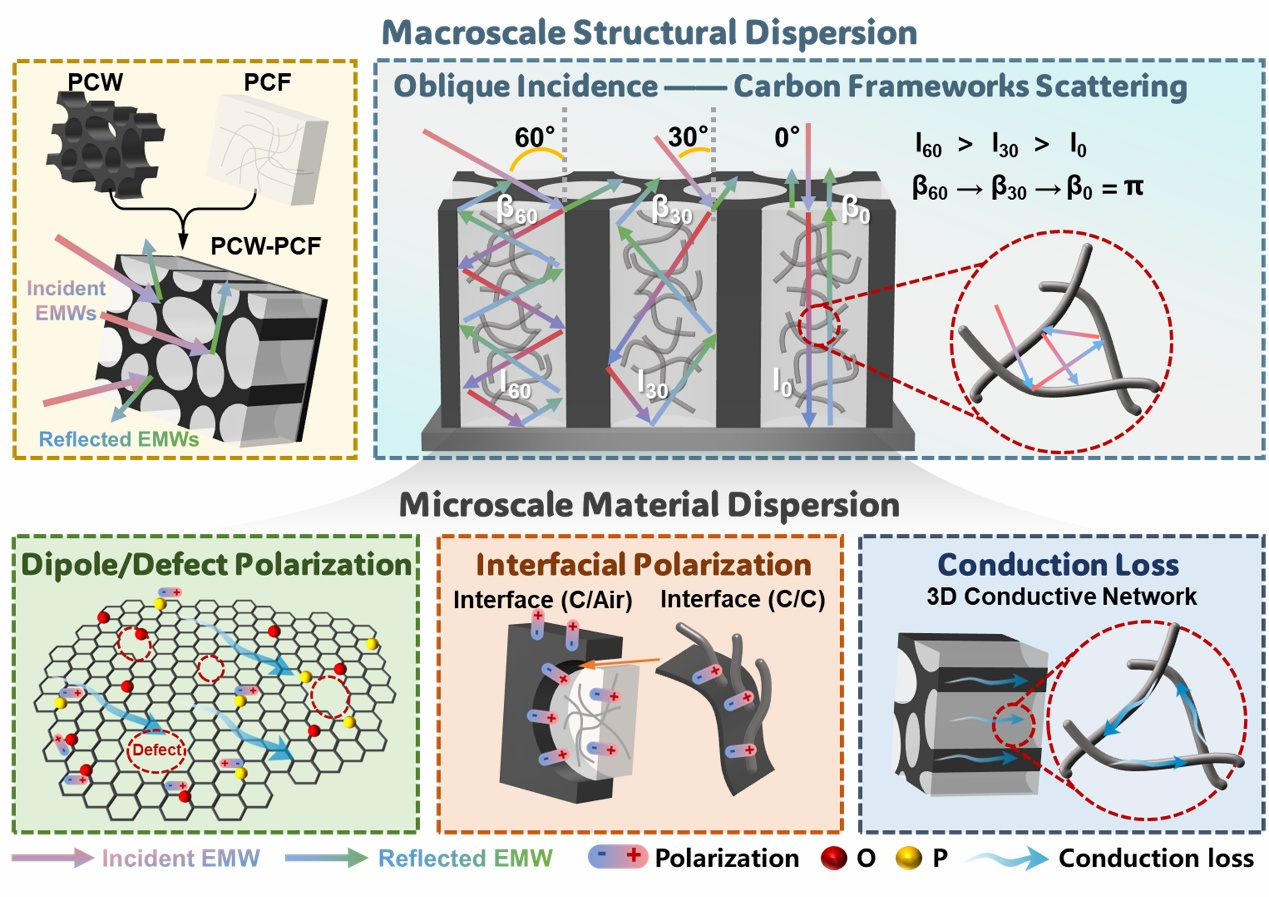

这一突破主要归功于其精妙的分级多孔结构设计和优化的电磁损耗机制(图4),材料色散工程与结构色散工程协同强化了材料的微波吸收性能,降低了介质对干涉相消原理的依赖度,从而提高了材料对电磁波入射角度的鲁棒性,为后续生物质衍生碳基高性能吸波材料的设计与制备提供了全新的见解与思路。

图4:PCW-PCF复合碳骨架结构材料的吸波机理示意图。

该项工作得到国家杰出青年科学基金项目、NSFC联合基金重点项目、NSFC面上项目等项目资助。(来源:科学网)

相关论文信息:https://doi.org/10.1016/j.matt.2025.102289