磷素是生命体必需的营养物质和能量来源。跨介质迁移路径和通量是多圈层生物地球化学循环模型构建的理论基础,磷素循环对非线性自然过程和人类活动影响的响应与预测是全球变化研究的前沿科学问题。冻融相变对磷素的活化机制以及混合营力下的磷循环动力过程具有复杂性,土壤磷库变化参量是制约传统模型预测精度的关键所在。

中国科学院成都山地灾害与环境研究所研究团队通过长期积累,建立了冻土标本库和土壤磷数据集,系统评估了1980s和2020s的冻土磷密度与储量变化和历史轨迹。研究团队自主研发了基于质量平衡原理的生态系统磷流模型,开展SSP1-RCP2.6、SSP2-RCP4.5、SSP3-RCP7.0和SSP5-RCP8.5等情景预测。

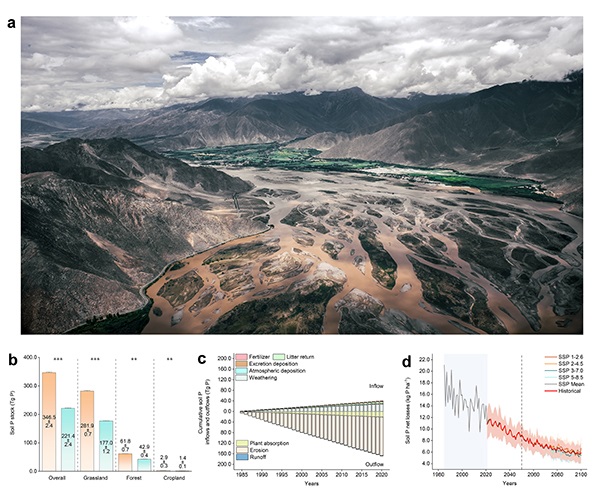

研究发现,青藏高原冻土表层土壤(0-30 cm)磷密度从1980s的1583.8 ± 67.6 kg P ha-1下降至2020s的1046.4 ± 32.0 kg P ha-1。土壤磷储量减少了125.1 Tg P,下降幅度为36.1%。土壤磷年均流失量达3.5 Tg P yr-1,相当于中国农田年磷肥施用量的83%。水蚀贡献了总磷输出的82.3%,远高于风蚀(4.0%)和植物吸收(13.7%)的贡献率。青藏高原生态工程实施减少磷损失量0.29 Tg P。到本世纪末,表层土壤磷储量预期仅为1980s的20.3%,冻土磷素快速流失导致氮磷失衡加剧植物磷限制,增加了水环境富营养化风险并产生广域效应。

该研究为冻土区生物地球化学循环提供了理论和方法,为青藏高原生态环境保护提供了科技支撑。

相关研究成果以Soil phosphorus crisis in the Tibetan alpine permafrost region为题,发表在《自然-通讯》(Nature Communications)上。研究工作得到国家自然科学基金、第二次青藏高原综合科学考察研究等的支持。(来源:中国科学院成都山地灾害与环境研究所)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41467-025-61501-x

青藏高原冻土磷循环研究

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。