|

|

|

|

|

哈工大团队研发多功能结构设计与原位制造技术,助力航天领域发展 Engineering |

|

|

论文标题:Design and In Situ Additive Manufacturing of Multifunctional Structures

期刊:Engineering

DOI:https://doi.org/10.1016/j.eng.2022.11.009

微信链接:点击此处阅读微信文章

哈尔滨工业大学乔菁、李隆球等科研团队在中国工程院院刊《Engineering》发表题为 “Design and In Situ Additive Manufacturing of Multifunctional Structures” 的研究性文章。该研究提出了一套定制化设计和制造多功能结构的系统方法,为高性能设计和先进制造提供了重要支撑,在航天领域展现出广阔应用前景。乔菁、李隆球为通讯作者

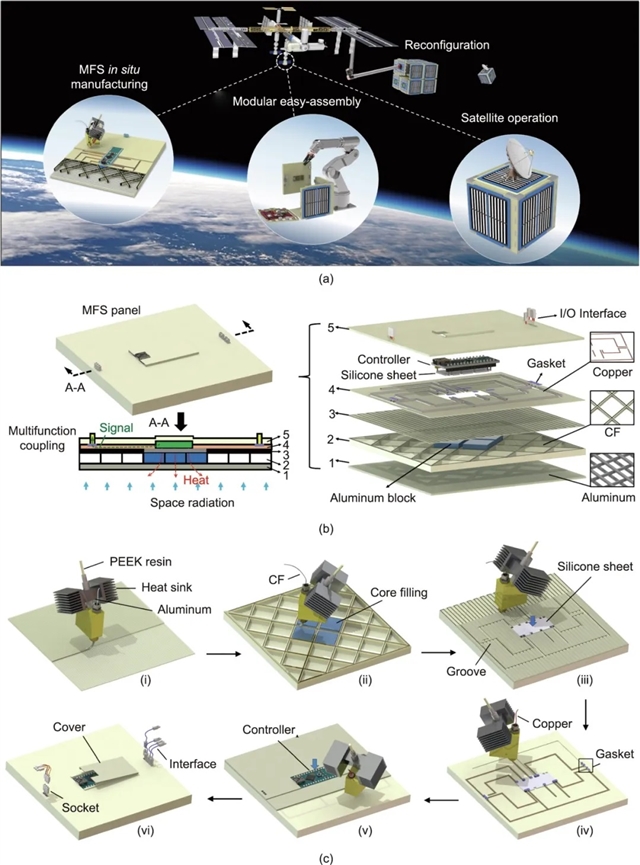

多功能结构能将多种功能集成于单一结构,在航空航天等领域意义重大。以卫星为例,其结构需具备支撑、散热、保障电子设备连接和保护器件等多种功能。然而,传统多功能结构设计和制造存在诸多问题,如缺乏质量控制、制造工艺复杂等,难以满足新兴产业需求。

针对这些问题,研究团队基于 “为了制造而设计” 的理念,采用分层调控原理设计出典型的多功能面板结构。该结构集成了机械承载、电气、导热和辐射屏蔽等多种功能,通过建立优化模型确定各层厚度参数,有效提升了结构性能。在制造方面,团队开发了高温原位增材制造技术,利用高温同轴挤出设备,可打印多种金属丝和碳纤维增强的高熔点聚醚醚酮复合材料。这一技术不仅简化了制造过程,还能打印大直径、多类型金属丝增强复合结构。

图 1. 多功能结构的概念设计与描述。(a)航天多功能结构的概念设计:单一多功能结构设计,制造和多功能结构板组装构成的卫星。(b)多功能结构的功能配置与结构爆炸图,其中数字 1~5 表示功能层的类型顺序。(c)多功能结构工艺设计描述。I/O:输入/输出;CF:碳纤维。

研究人员对制造的多功能结构进行了全面性能测试。力学和电学性能测试表明,该结构在弯曲载荷下刚度比纯树脂基板高 21.5% 且质量更轻,嵌入的电子器件在结构弹性变形阶段仍能正常工作;热学特性分析显示,其等效热导率相比纯树脂基板提高了 568%,有利于内部器件散热;辐射屏蔽计算结果显示,对质子辐射的屏蔽能力增强了 27.9%,能有效保护内部电子器件。

此外,团队以多功能结构为基础,研制了模块化拼装的卫星模型。该模型集成了传感器检测、无线数据传输、能量供应等模块,通过即插即用原则快速组装,可远程监测环境状态数据并上传至云端。这一成果为卫星快速组装和维护提供了新的技术方案。

该研究成果为快速构建满足特定需求的功能结构提供了技术基础,未来在航天领域,有望简化航天器实现过程、延长使用寿命并降低维护成本,推动高端装备的功能拓展和性能提升。

文章信息:

Design and In Situ Additive Manufacturing of Multifunctional Structures

多功能结构设计与原位制造

作者:

张岩, 张广玉, 乔菁*, 李隆球*

引用:

Yan Zhang, Guangyu Zhang, Jing Qiao, Longqiu Li. Design and In Situ Additive Manufacturing of Multifunctional Structures. Engineering, 2023, 28(9): 58–68

开放获取论文:

https://doi.org/10.1016/j.eng.2022.11.009

更多内容

激光增材制造最新进展:南京理工大学团队通过深度学习模型提高激光PBF打印质量

武汉理工大学研究揭示力学超构材料的结构设计与增材制造的未来方向

从艺术的角度诠释超材料

清华大学团队:智能光子,引领当下并重塑未来的颠覆性技术

Engineering征稿启事:人工智能赋能工程科技

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。