2025年5月13日,内蒙古大学能源材料化学研究院赵东元院士/马玉柱教授(一作兼通讯),联合化学化工学院刘健教授、吉林大学吕中元/朱有亮教授等人在Nature Nanotechnology期刊上发表了题为“Paddle-like self-stirring nanoreactors with multi-chambered mesoporous branches for enhanced dual-dynamic cascade reactions”的研究成果。该工作基于前期发展的纳米液滴界面组装策略,设计了复杂分支多腔结构并实现了对结构的精准预测(Nat. Synth. 2024, 3, 236–244.)。设计新型的分支多腔纳米结构,如何构筑智能化的介孔纳米反应器,实现结构-功能-应用之间构效关系的匹配一直是研究组思考的问题(Nat. Rev. Chem. 2024, 8, 915–931.)。

论文第一作者为马玉柱、郭佩婷、马冰;论文通讯作者为马玉柱、朱有亮、刘健、赵东元。文章第一通讯单位为内蒙古大学。

基于此,该工作受生物系统(如细胞多腔结构和功能等)可以自发地将能量输入转化为必要的动作,并协调多个位点进行多步骤的生化级联反应的启发,将分支多腔结构中多功能/活性位分离和纳米尺度的自旋运动整合到一起,首次提出了行星式纳米反应器的概念,突破了纳米尺度上分子定向扩散传质的限制,显著提升了级联催化反应效率和反应选择性。

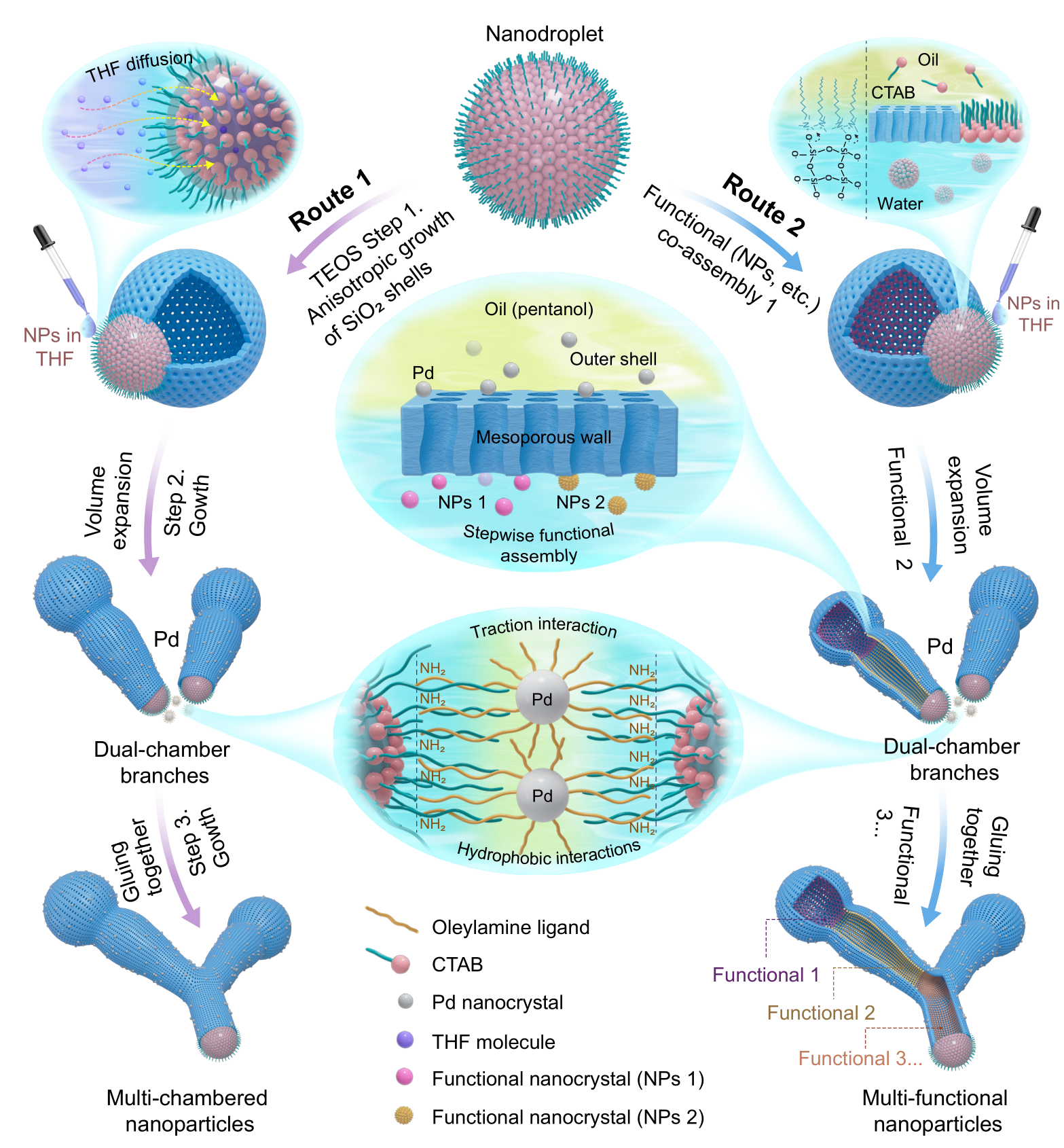

图1:分支桨状多腔纳米反应器的合成。

研究亮点

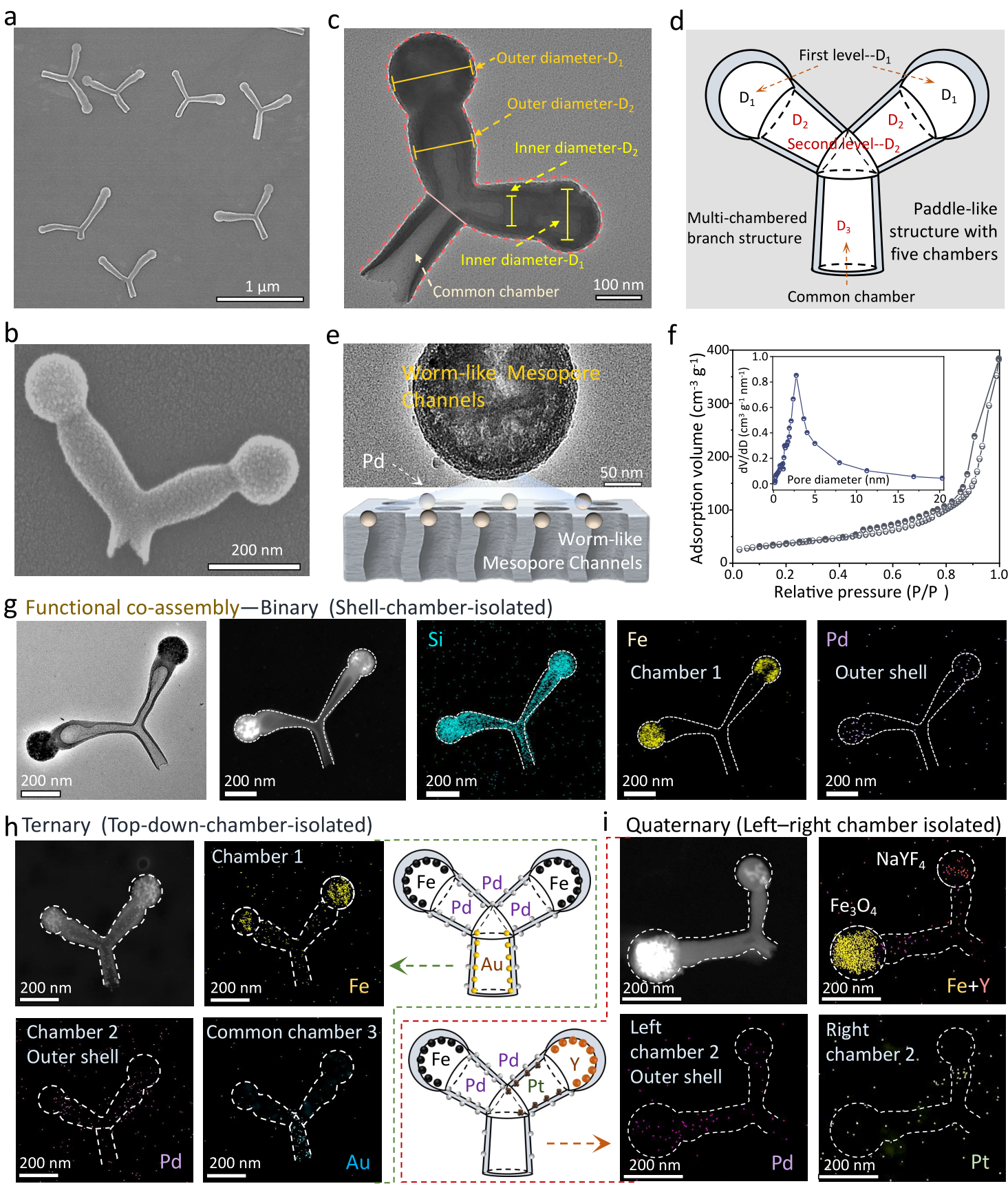

在这项工作中,赵东元院士团队通过纳米液滴膨胀和随后的融合策略,设计了一种具有分支多腔结构的桨状介孔纳米反应器(图1),利用分步封装策略可以将功能组分,如Fe3O4纳米颗粒、Pd纳米晶、上转换NaGdF4纳米颗粒(~20 nm)等植入到特定的位置,从而在单粒子水平上构建壳-室、上-下腔和左-右腔分离的杂化二元、三元和四元多功能级联纳米反应器(图2)。

图2:多功能纳米反应器。

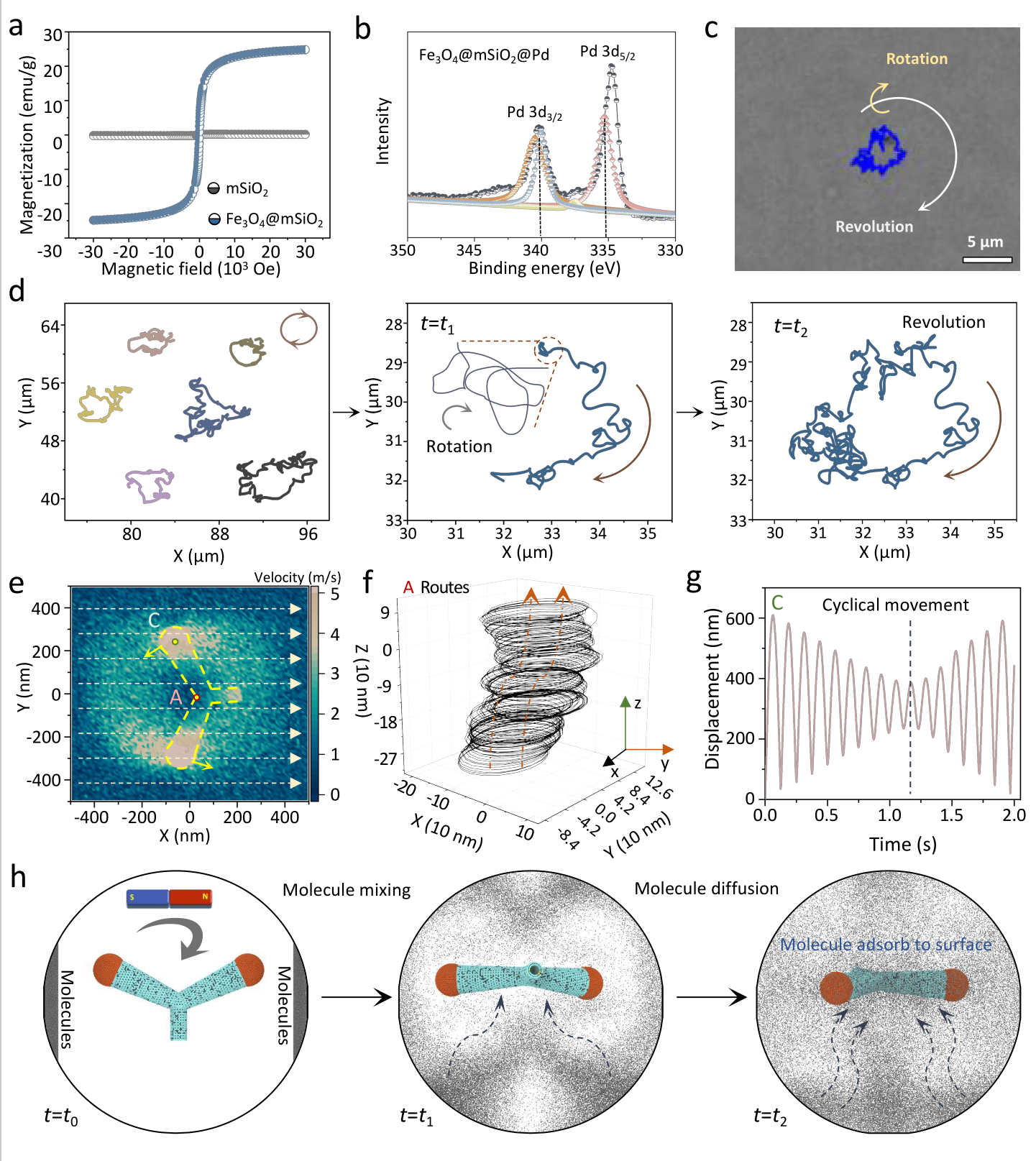

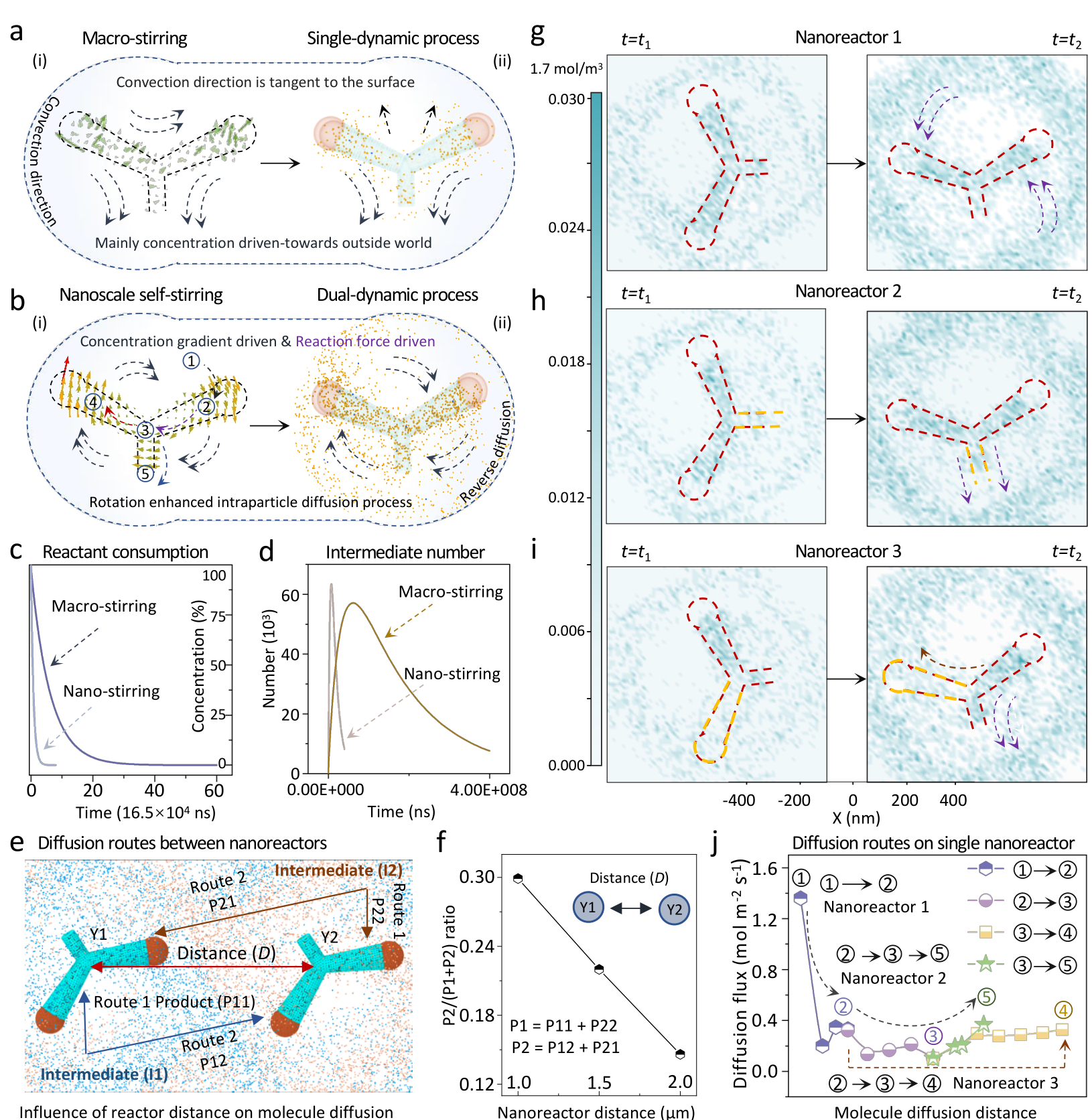

将磁性Fe3O4纳米颗粒封装在两个分支的第一个腔室后,该纳米结构在交变磁场下表现出行星式的自转和公转模式(围绕质量中心,类似于地球自转和公转)。该自转-公转模式提高了混合和扩散效率,更重要的是,可以将更多的分子吸附到催化剂表面,有利于传质和催化效率的提高(图3)。

图3:磁响应纳米搅拌桨。

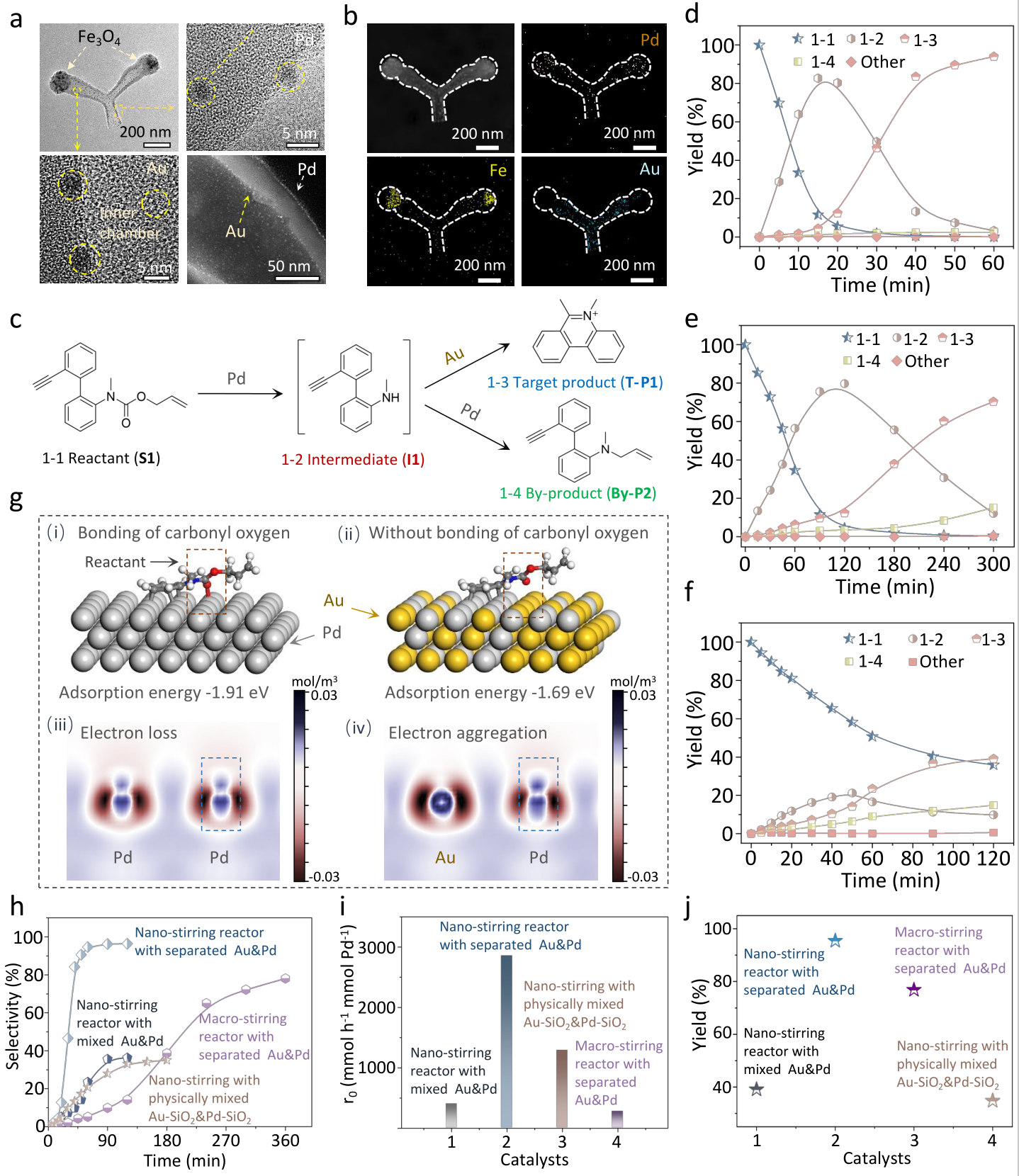

进一步将Pd和Au催化中心分别落位到分支结构的不同空间位置,构筑了一系列自搅拌纳米反应器(Au-Pd活性位距离不同)。以Au-Pd壳层-内腔分离的自搅拌纳米反应器为例,纳米尺度的自搅拌反应器其初始反应速率相比于传统的宏观搅拌提高了一个数量级。此外,目标产物的产率也从宏观搅拌时的76.8%(选择性为78.1%)上升到纳米搅拌时的95.4%(选择性为96.4%,图4)。同时,调整Au-Pd活性位空间位置(距离)后,可以进一步改变反应分子的扩散路径,进而调节目标产物选择性。

图4:磁响应纳米搅拌桨级联催化效果。

催化增强机制

首先,每个分支纳米结构在体系中同时旋转,相当于无数个小转子同时搅拌,从而显著增强反应效率。其次,纳米反应器的自转过程,不仅可以驱动分子由高浓度到低浓度的自发扩散。同时自转过程可以产生指向内腔的反作用力,从而大大增强内扩散过程,甚至可以驱动分子从低到高浓度的反向扩散。这种双动态驱动模式增加了中间体到达下一个活性位点(Au,如本研究中)的概率。这也调控了分子到达下一位点的概率,进一步优化分子扩散路径,提高产物选择性(图5)。

图5:自搅拌和催化位点邻近效应的相关性。

总结

这项工作揭示了新型多室结构的制备和多个活性位点共定位的设计思路,证明了纳米自旋转和催化位点邻近效应在调节中间扩散和级联催化性能方面的相关性。这种集成的多功能纳米反应器系统为实现响应外部刺激的新型纳米设计提供了新的思路,为其他应用的拓展奠定了基础。(来源:科学网)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41565-025-01915-2