|

|

|

|

|

任南琪院士团队:β-环糊精生物炭助力人工湿地高效脱氮 Engineering |

|

|

论文标题:Enhanced Denitrification in Constructed Wetlands with Low Carbon/Nitrogen Ratios: Insights into Reallocation of Carbon Metabolism Based on Electron Utilization

期刊:Engineering

DOI:https://doi.org/10.1016/j.eng.2024.07.020

微信链接:点击此处阅读微信文章

近日,中国工程院院士、哈尔滨工业大学城市水资源与水环境国家重点实验室主任任南琪带领的科研团队在中国工程院院刊《Engineering》发表题为 “Enhanced Denitrification in Constructed Wetlands with Low Carbon/Nitrogen Ratios: Insights into Reallocation of Carbon Metabolism Based on Electron Utilization” 的研究性文章。该研究针对低碳氮比(C/N)污水脱氮难题,创新性地将β-环糊精功能化生物炭(BC@β-CD)应用于人工湿地,显著提升了脱氮效率,为污水处理领域带来了新的解决方案。

在污水处理的实际场景中,人工湿地作为一种经济有效的处理方式,具有建设成本低、运行管理简便等优势。然而,当处理低C/N比污水时,其中的反硝化过程会受到抑制,导致脱氮效果大打折扣。传统的解决办法,如添加外部碳源,不仅增加了处理成本,还不符合可持续发展的理念。

任南琪院士团队的此次研究,对比了传统人工湿地、生物炭强化湿地以及BC@β-CD改良湿地的运行效能。研究发现,BC@β-CD改良的人工湿地展现出了突出的脱氮能力。当进水C/N比分别为4和2时,其脱氮率相较于传统人工湿地分别提升了45.89%和42.48%,同时,一氧化二氮的排放量分别显著降低70.57%和85.45%,在高效脱氮的同时,还减少了温室气体排放。

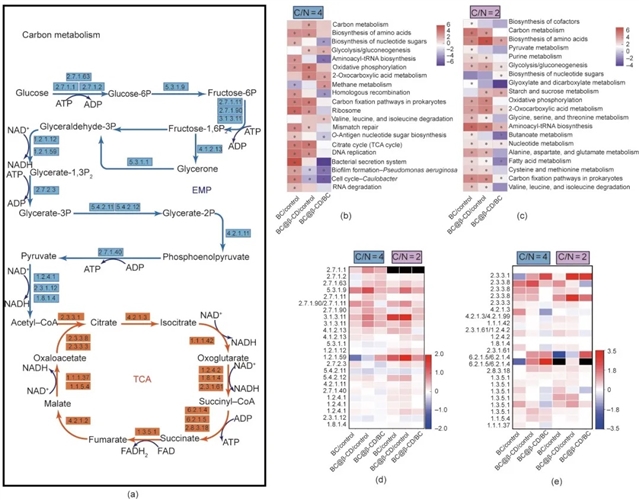

图1. BC@β-CD 对人工湿地中碳代谢的影响。

进一步的宏基因组和酶学分析表明,BC@β-CD不会改变人工湿地中微生物的物种多样性,而是通过促进功能微生物的碳代谢、提高反硝化酶活性,来增强脱氮效果。结构方程模型的结果也证实,BC@β-CD能够提升烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NADH)脱氢酶活性和电子传递系统(ETS)的运行效率,优化碳代谢产生的电子分配,为反硝化过程提供有力支持。

不过,研究人员也表示,目前利用BC@β-CD改良的人工湿地,仍无法完全去除污水中的硝酸盐,在低C/N比的情况下,出水的氮浓度也未能达到理想标准。针对这些问题,团队提出利用植物根系分泌物作为补充碳源,以及构建多级人工湿地利用自养微生物脱氮能力的改进方向。

这项研究成果为低C/N比污水的处理提供了全新的思路和切实可行的解决方案,有望推动人工湿地技术在污水处理领域的进一步发展和应用,助力实现更高效、更环保的污水处理目标。

文章信息:

Enhanced Denitrification in Constructed Wetlands with Low Carbon/Nitrogen Ratios: Insights into Reallocation of Carbon Metabolism Based on Electron Utilization

强化人工湿地低C/N比反硝化:基于电子利用的碳代谢分配重塑分析

作者:

石弘弢,冯骁驰*,肖子杰,姜辰仪,王文倩,曾溱瑶,杨博文,司麒石,吴清莲,任南琪*

引用:

Hong-Tao Shi, Xiao-Chi Feng, Zi-Jie Xiao, Chen-Yi Jiang, Wen-Qian Wang, Qin-Yao Zeng, Bo-Wen Yang, Qi-Shi Si, Qing-Lian Wu, Nan-Qi Ren, Enhanced Denitrification in Constructed Wetlands with Low Carbon/Nitrogen Ratios: Insights into Reallocation of Carbon Metabolism Based on Electron Utilization, Engineering, Volume 45, 2025, Pages 222–233.

Open access

开放获取论文

https://doi.org/10.1016/j.eng.2024.07.020

更多内容

贺克斌院士团队:食品系统与气候变化、空气污染的相互作用研究综述

吉林大学、清华大学研发微型电极,让地下水重金属检测不再棘手

市政污水磷回收新突破:助力磷酸铁锂电池发展

哈尔滨工业大学研究团队:污水处理工程中的数字孪生技术

通知:补充征集AI for Engineering专题选题 | Engineering

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。