2025年4月11日,Nature Synthesis期刊在线发表了同济大学材料科学与工程学院许维教授团队的研究论文“On-surface synthesis and characterization of linear and cyclic C6”。

该工作在4.7K极端条件下通过原子制造技术,利用扫描探针显微镜的针尖进行原子操纵,可控断裂特定化学键,在NaCl/Au(111)表面上精准合成了两种全新的分子碳材料——最小的芳香性环型C6和它的同分异构体线型C6,并精细表征了其化学结构。该成果为探索分子碳材料的化学极限提供了关键实验证据。

碳是一种常见的非金属元素,碳材料在自然界中有多种形式,其具体外在表现形式取决于每个碳原子周围与之成键的原子数目。当每个碳原子和周围四个原子成键时,就形成了自然界中天然存在的坚硬透明的物质——钻石;当它和周围三个原子成键时,则形成了质软黑色的石墨。而当仅与两个原子键合时,理论上可形成环型或线型分子碳(Cn)。这类结构因极高的反应活性难以稳定存在,其人工合成长期面临巨大挑战。

近年来,随着表面科学技术的突破,C26至C10等较大环型碳相继被合成,但n<10的体系因环张力更大、热力学稳定性降低,始终未被攻克。理论预测显示,当n<10时环型碳会自发转变为线型结构,而C6因其环型与线型结构的能量相近,成为突破这一极限的关键突破口。

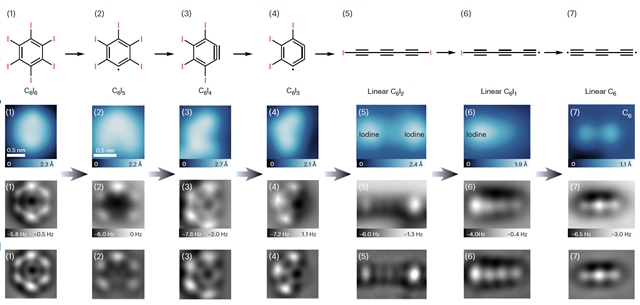

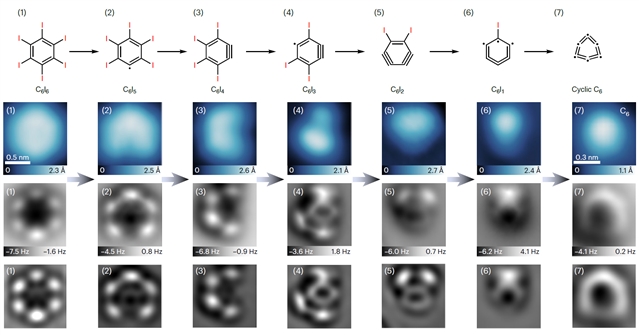

研究团队创新性地采用全卤代苯(C6I6)作为前体分子,在液氦冷却的4.7K超低温环境下,将分子"冻结"于氯化钠薄膜表面。利用扫描隧道显微镜针尖的原子级操控技术实现精准脱卤反应,通过调控基底耦合效应,在单层NaCl表面成功制备了线型碳C6,并在双层NaCl表面突破性地获得了环型碳C6。原子力显微镜的化学键分辨成像技术首次清晰揭示了两种同分异构体的结构特征,即线型碳C6呈现单三键交替的聚炔型,环型碳C6呈现连续双键的累积烯烃型。以上结果为分子碳材料基础理论研究提供了直接实验证据。

图1:单层NaCl上线型C6的表面合成。

图2:双层NaCl上环型C6的表面合成。

该研究不仅创造了目前世界上最小的芳香性碳环记录,更开创了表面合成极小尺寸分子碳的新范式。通过基底层数调控实现分子与金属衬底的分步解耦,这一创新策略为分子碳材料的精准构筑开辟了新路径。该技术可拓展应用于其他分子体系,为未来开发新型碳基功能材料、量子器件及纳米电子元件提供关键理论支撑。

同济大学为该项研究的唯一完成单位,许维教授为论文的唯一通讯作者,团队成员孙鲁晔副教授和博士生郭媛为共同第一作者。研究工作获得国家重点研发计划、国家自然科学基金杰出青年/青年科学基金及上海市科委面上项目资助。(来源:科学网)

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s44160-025-00784-w