近日,浙江大学高超教授团队联合西安交通大学刘益伦教授团队采用离子交联塑化拉伸工艺,制备了高强度、高导电的石墨烯纤维,加深了氧化石墨烯二维分子塑性变形行为与控制的理解,为制备高取向石墨烯纤维及其高性能丝束提供了技术储备。2025年10月28日,相关工作以“Simultaneously enhancing plasticity and load-bearing capacity by ionic crosslink for strong and conductive wet-spun graphene fibers”为题发表在Matter期刊。浙江大学博士生蔡刚峰、王子秋为本文第一作者,浙江大学李鹏专职研究员、许震副教授、高超教授与西安交通大学覃华松副教授为共同通讯作者。

石墨烯作为单原子层碳材料,理论拉伸强度高达130 GPa,是构筑高性能宏观材料的理想基元,如高性能石墨烯纤维。然而,在湿法纺丝制备氧化石墨烯纤维时,氧化石墨烯液晶纺丝液浓度低于1 wt%,凝固和干燥的液固转变过程中体积剧烈收缩近100倍,造成纤维内大量无规褶皱和微孔洞密集等问题,大幅限制了石墨烯纤维的力学和导电性能。

实现分子高取向排列是纤维材料的共性难题。为了改善纤维的分子取向,塑化加工思想被广泛应用于高性能聚合物纤维和金属的成型。通过提高材料的可塑性,并引入塑变取向加工方法实现了纤维的高取向排列,显著提升材料的力学性能。2020年,浙大高超教授团队发现氧化石墨烯纤维的“插层调制塑化”效应,通过层间插层小分子、齐聚物等塑化剂,削弱层间相互作用,实现了氧化石墨烯材料由典型脆性变形转变为塑性变形,采用塑化拉伸制备了高取向的石墨烯纤维、石墨烯薄膜材料。但是该方法严重削弱层间相互作用,造成纤维的承载能力显著降低,纤维在连续塑化拉伸过程中极易断裂,且塑性变形率(最高34%)仍远低于传统聚合物纤维,难以实现石墨烯片层的高度取向和紧密排列。

不同于以往削弱层间相互作用增强塑性变形的传统思路,浙江大学高超教授团队联合西安交通大学刘益伦教授团队近期提出“离子交联增强层间相互作用协同增强塑性和承载能力”的方法,不仅提高了氧化石墨烯纤维的塑性变形,拓宽塑化加工窗口,同时增强了拉伸承载能力,同步保障了纤维的高取向排列和连续牵伸稳定性。采用离子交联塑化拉伸工艺,制备了高强度、高导电的石墨烯纤维,加深了氧化石墨烯二维分子塑性变形行为与控制的理解,为制备高取向石墨烯纤维及其高性能丝束提供了技术储备。

从“弱化”到“强化”的创新性思路

长期以来,科研人员在提升石墨烯纤维可塑性时,普遍采用“削弱层间作用”的思路:通过插入增塑剂或聚合物分子,降低片层间的相互作用,使石墨烯组装体更易滑移变形。这种方法虽能在一定程度上改善纤维的延展性,但同时削弱了载荷传递能力,导致纤维强度下降,拉伸过程中极易断裂。

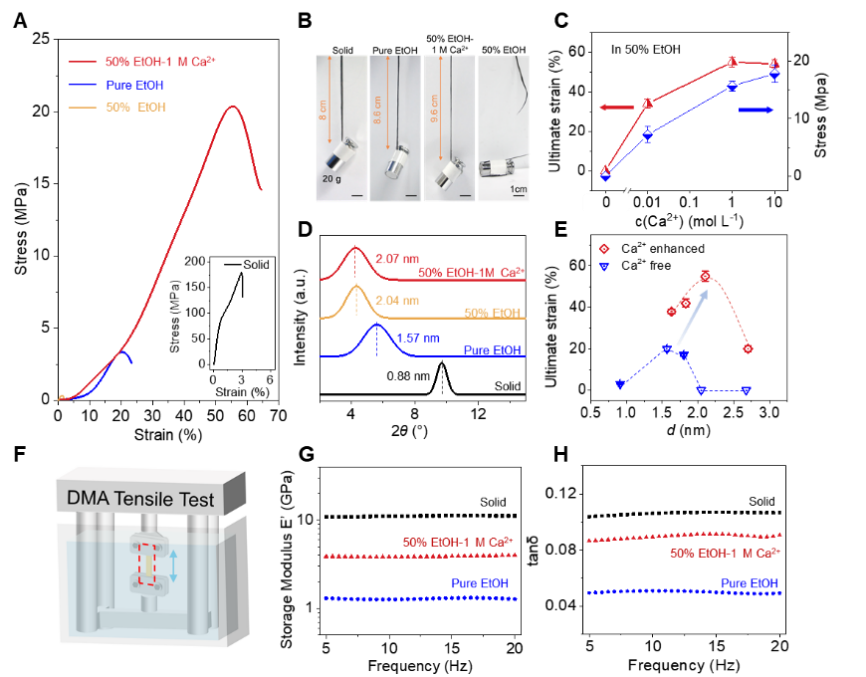

面对这一技术的瓶颈,团队提出了“强化层间作用而非削弱”的反常规思路:在氧化石墨烯纤维的增塑过程中,引入二价金属离子(Ca2+、Mg2+)、多价阳离子(Al3+)或有机交联剂(乙二胺、哌嗪),在增强层间作用力的同时反而提高了材料的可塑性与承载能力。

这种设计实现了两大突破:

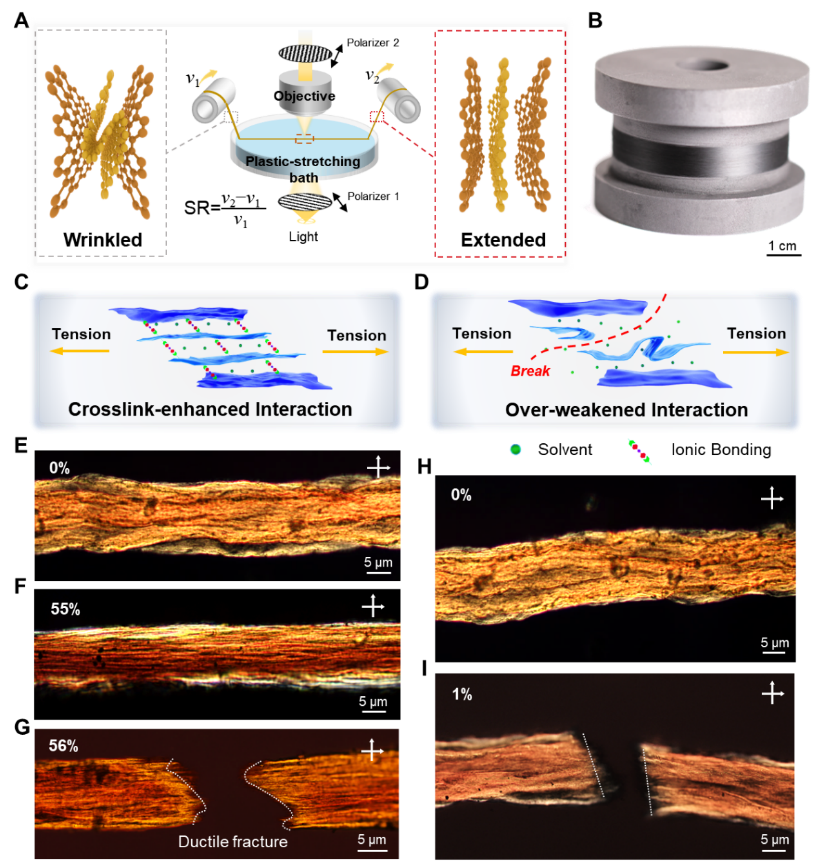

1.塑性变形率倍增:离子交联让氧化石墨烯纤维的塑性变形率达到55%,是未处理纤维的17倍,且比“削弱层间作用”的传统增塑方法高1.75倍;

2.承载能力大幅提升:交联结构有效抵抗拉伸断裂,使纤维在55%的高拉伸比下仍保持稳定;相比之下,无交联纤维在拉伸比仅1%时就会断裂。由于强层间作用力,团队实现了“单步拉伸55%”,而此前需3次连续拉伸才能达到34%的变形率。

溶剂负责让氧化石墨烯片层具备可滑移性,离子交联则像“脚手架”维持结构强度,两者协同实现了“可拉伸又不易断”的效果。

图1:氧化石墨烯纤维塑化过程的可视化。

图2:离子交联增强层间作用,改善塑性变形和承载能力。

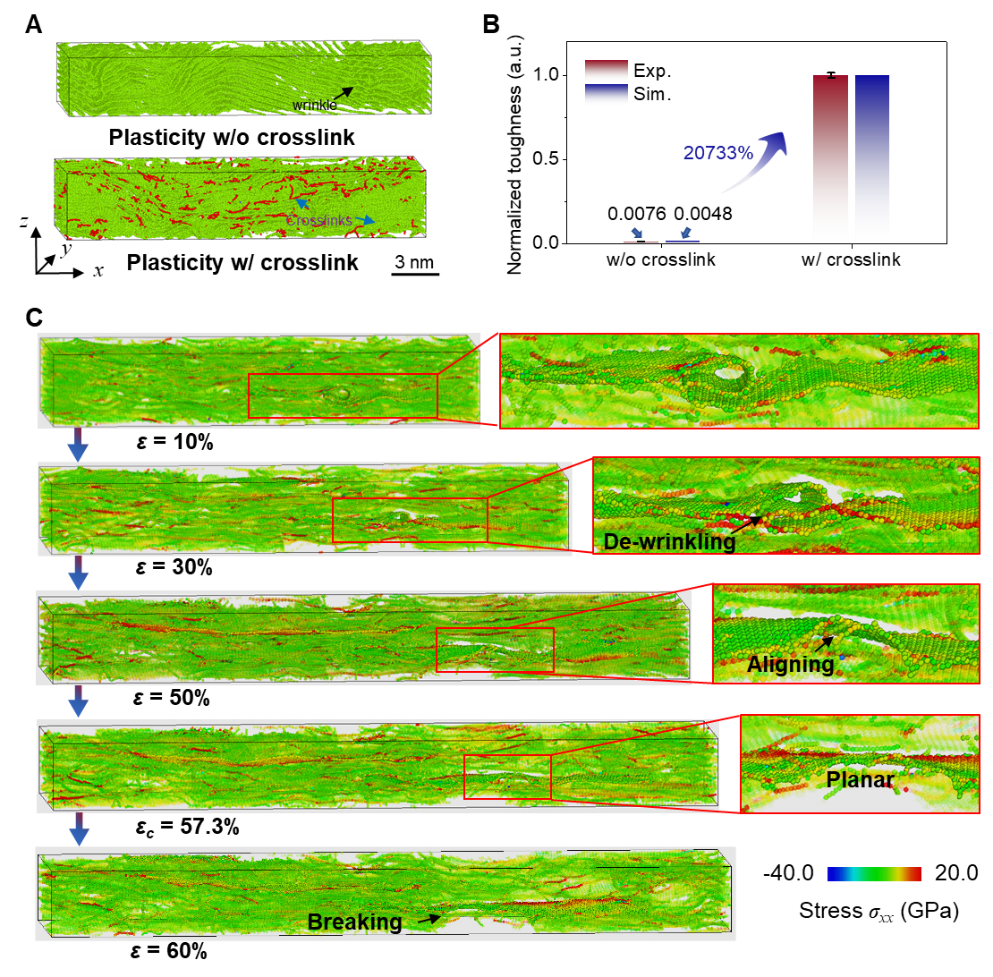

图3:石墨烯纤维断裂过程的MD模拟。

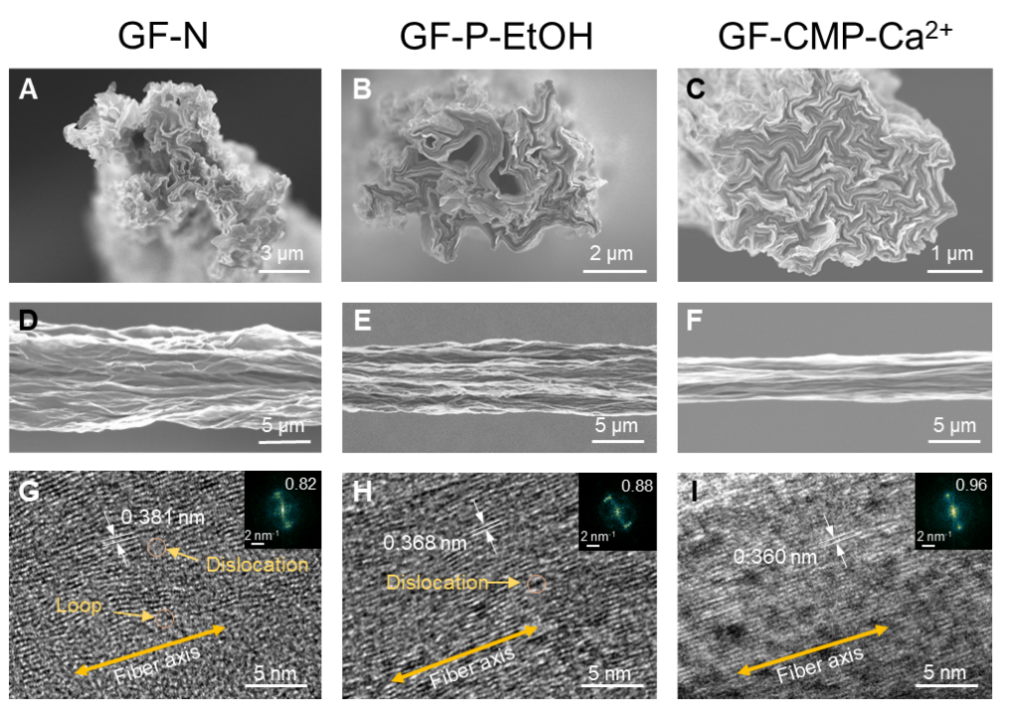

图4:不同离子交联塑化程度的石墨烯纤维结构。

连续塑化拉伸同步提升纤维力学与导电性能

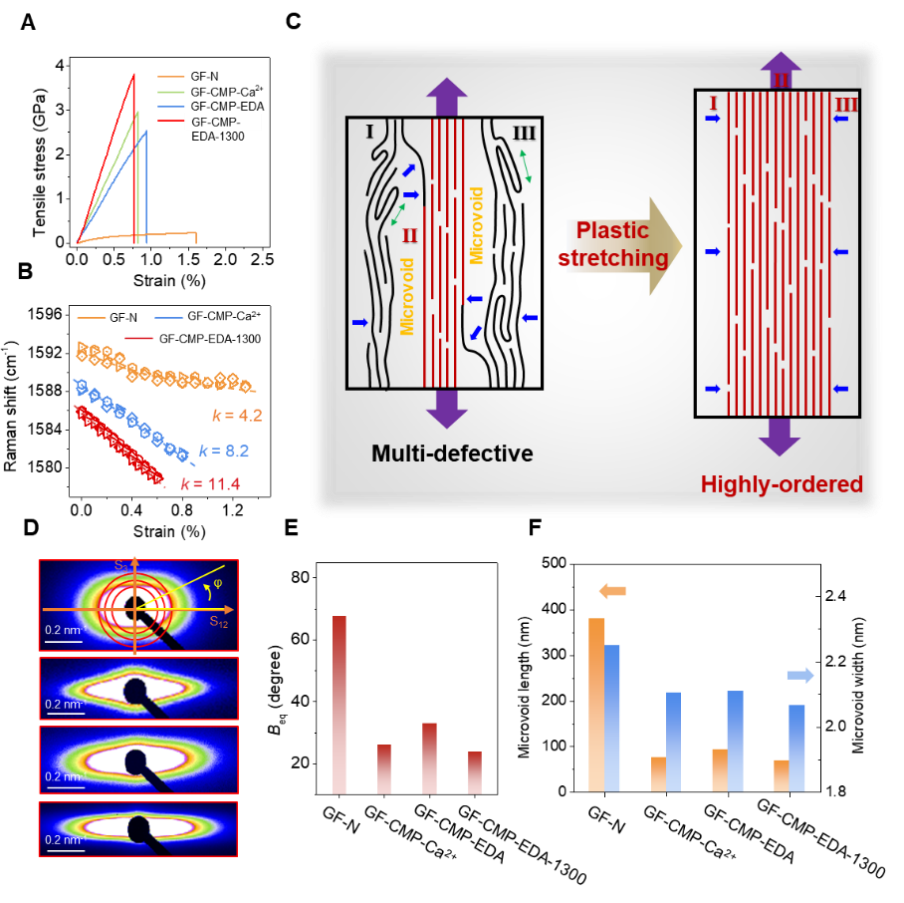

通过离子交联增强塑化拉伸后,石墨烯纤维的微观结构得到显著优化。小角X射线散射(SAXS)和高分辨透射电镜(HR-TEM)结果显示,纤维中的微孔洞长度从379 nm缩减至70.5 nm,石墨烯片层取向度达0.96,缺陷率显著降低。高度有序、致密的结构大幅提升了纤维的性能。热还原后的石墨烯纤维(GF-CMP-EDA-1300)表现出优异的力学与电学性能:

力学性能:拉伸强度达3.81 GPa,杨氏模量509.5 GPa,超过更高温度(2800 ℃)处理的传统石墨烯纤维(3.4 GPa);

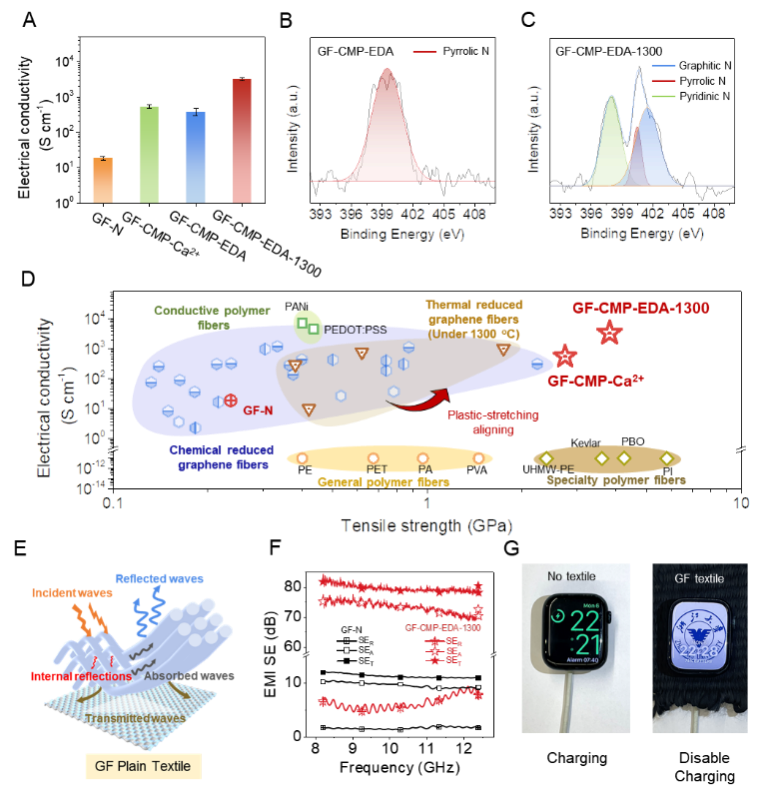

导电性能:其电导率达到3.23×103 S/cm,是未处理纤维(18.65 S/cm)的170余倍。同时,其电导率较此前1300 ℃退火制备的石墨烯纤维提升了约215%。

图5:石墨烯纤维的结构性能关系。

电磁屏蔽用石墨烯纤维织物

基于这种高取向石墨烯纤维,编织的石墨烯纤维织物展现出优异的电磁干扰(EMI)屏蔽性能:在8.2-12.4 GHz的X波段(常用于通信、雷达),织物的总屏蔽效能(SET)达79.5 dB,是普通石墨烯纤维织物(11.3 dB)的7倍。

实验中,该织物成功阻断了智能手表的无线充电功能,验证了其在电子设备防干扰、航空航天电磁防护、医疗设备屏蔽等领域的应用潜力。未来,这种纤维还可用于柔性电子器件、高性能复合材料,甚至替代部分金属导线,为轻量化、高集成度设备提供新选择。

图6:石墨烯纤维的导电性能和石墨烯纤维织物的电磁屏蔽性能。

该工作基于团队在石墨烯纤维领域长期积累的研究基础,团队与西安交通大学刘益伦教授等理论计算团队通力协作,也为该工作的石墨烯纤维塑化模型奠定了基础。

该工作得到了国家自然科学基金委重大项目和青年基金、浙江省自然科学基金、山西浙大新材料与化工研究院项目经费、中央高校基本科研业务费专项资金等经费的支持。(来源:科学网)

相关论文信息:https://doi.org/10.1016/j.matt.2025.102517