|

|

|

|

|

柔性超亲水夹层通道助力液体在任意表面上的自发定向输运 |

|

|

自然界中的流体输运方式遵循着低耗、高效、定向、智能的基本原则。在之前研究中,通过合理设计界面的超浸润性质可以实现对流体的有效操控,包括收集、输运、合并、释放等。尽管如此,因为界面本征浸润性的限制,发展普适性方法来实现液体在任意界面上的自发定向输运充满挑战。面向这一领域难题,南开大学材料科学与工程学院曹墨源研究员等提出一种具有柔性超亲水性质的夹层通道概念,巧妙利用超亲水柔性轨道诱导液体在任意配对界面上的自发连续输运,并以此构建了多种液体捕获、气/液交换器、界面微反应器、电解水微芯片等功能器件。

相关成果“Universal liquid self-transport beneath a flexible superhydrophilic track”发表在2024年5月16日的Matter期刊上,论文第一兼通讯作者是南开大学材料科学与工程学院曹墨源研究员,中国科学院理化技术研究所吴雨辰研究员为共同通讯作者。

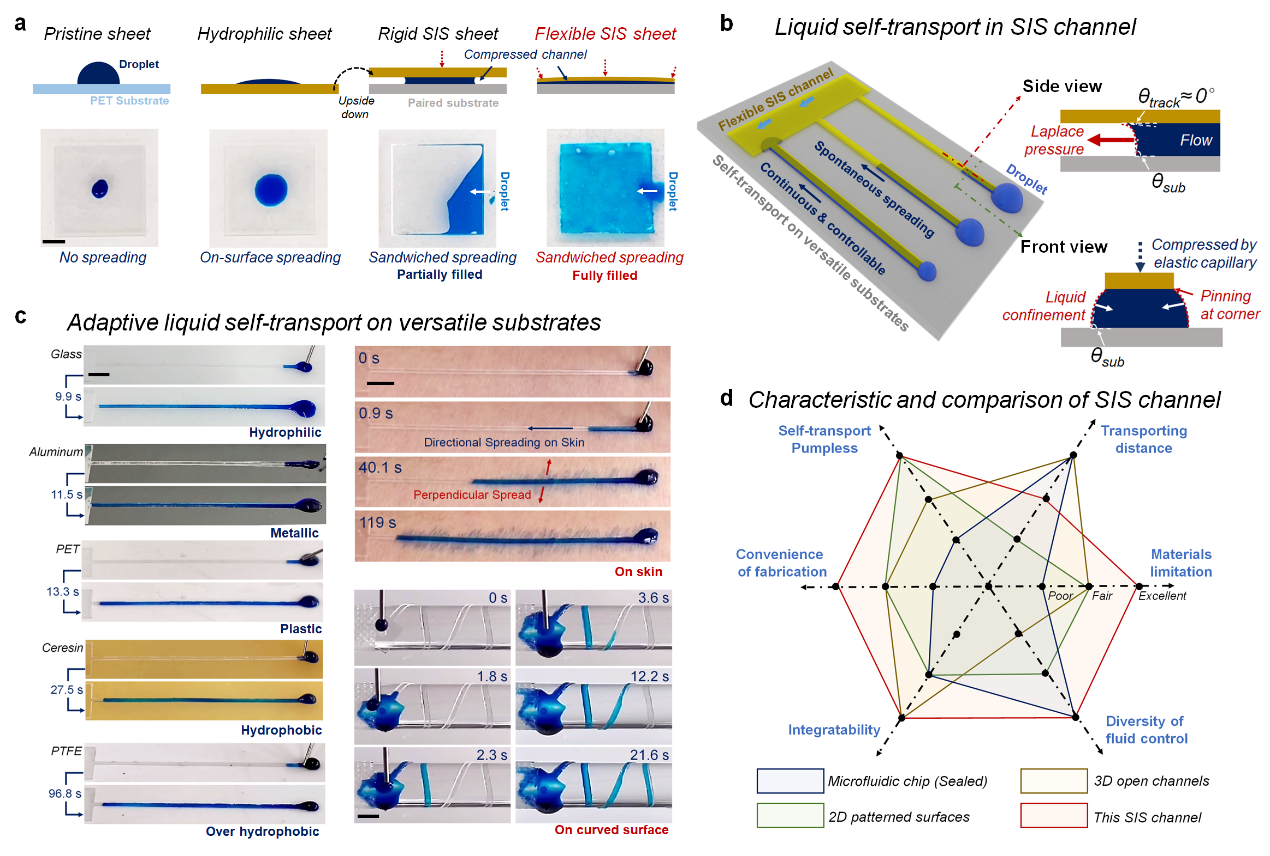

之前的仿生流体输运界面研究中,研究人员更加关注界面之上的自发输运过程。当亲水界面形成小尺寸毛细结构之时,其对液体的驱动能力会大大增强。这一点,载玻片和盖玻片组装显微镜观测生物样品的制样过程,就利用了这个特性。实验中,作者发现传统的刚性亲水结构(如盖玻片)难以高效诱导液流的连续快速输运,尤其是在形成局部刚性接触时,液流输运会被限制。与此相对,柔性超亲水轨道可以与配对界面组装形成弹性毛细管结构,使得其在液体自发输运过程中体现出显著优势(图1a)。柔性超亲水轨道可以诱导液流在各种各样配对界面上(包括极为疏水的聚四氟乙烯、有机硅表面)自发铺展/输运,从而得到开放性的夹层微流体通道(图1b&c)。图1d中简单对比了一些典型的自发输运微流体通道性质,该项工作在便捷性、普适性和自发性等方面具有明显特色。

图1:超亲水柔性轨道的性质及液体输运效果。

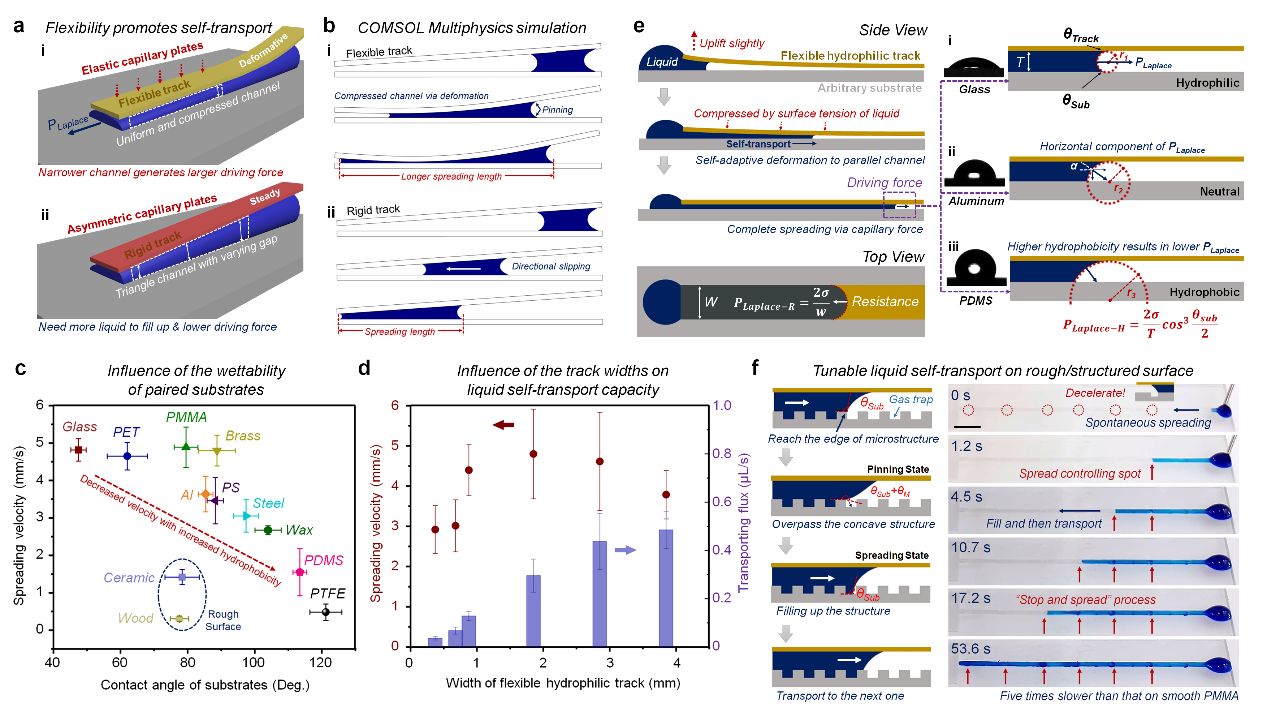

通过建模模拟,作者也说明了柔性超亲水轨道在驱动液体连续输运过程中的优势(图2a&b)。在输运过程中,超亲水轨道和配对界面间组成毛细管(厚度~35微米,与配对基底界面性质相关),并且液体自发输运速度与配对界面的浸润性和粗糙度直接相关(图2c)。改变超亲水轨道的宽度对其输运速度影响不大,但输运通量会随轨道宽度增大而提高(图2d)。作者对此输运过程进行了理论计算,得到了针对配对基底浸润性影响输运动力的关系方程(图2e)。同时,通过在配对基底上引入流体“陷阱”,可实现对于流体自发输运的速率调控(图2f)。

图2:基于柔性超亲水轨道的夹层型流体通道的输运行为及调控。

所制备夹层型自发流体输运通道的一大特点就是其开放性。不同于传统的微流体通道,开放通道可以更好地发挥其自发输运能力。如图3a所示,因通道内气压的原因,流体无法自发流入封闭通道,只有当通道末端被打开时,流体方可实现快速自发输运。以此为原理,作者首先设计了可以自行解迷宫“智能”流体输运芯片,在气压的引导下,液流可以自发输运并找到迷宫出口(图3b)。类似的原理下,在开放表面上的流体输运也可以通过轨道的尺寸来调控流体输运的次序,从而实现液体图案的按需铺展(图3c)。相关自发输运通道也可以被整合形成液流微反应器,在药品原位装载-开放表面反应-自发输运等方面展现出独特的性质(图3d&e),可以实现具有pH响应能力的酸碱中和串联反应(图3f),以及由金属配体显色的并联界面反应(图3g)。

图3:基于柔性超亲水轨道及夹层通道的液流操控与微反应界面构建。

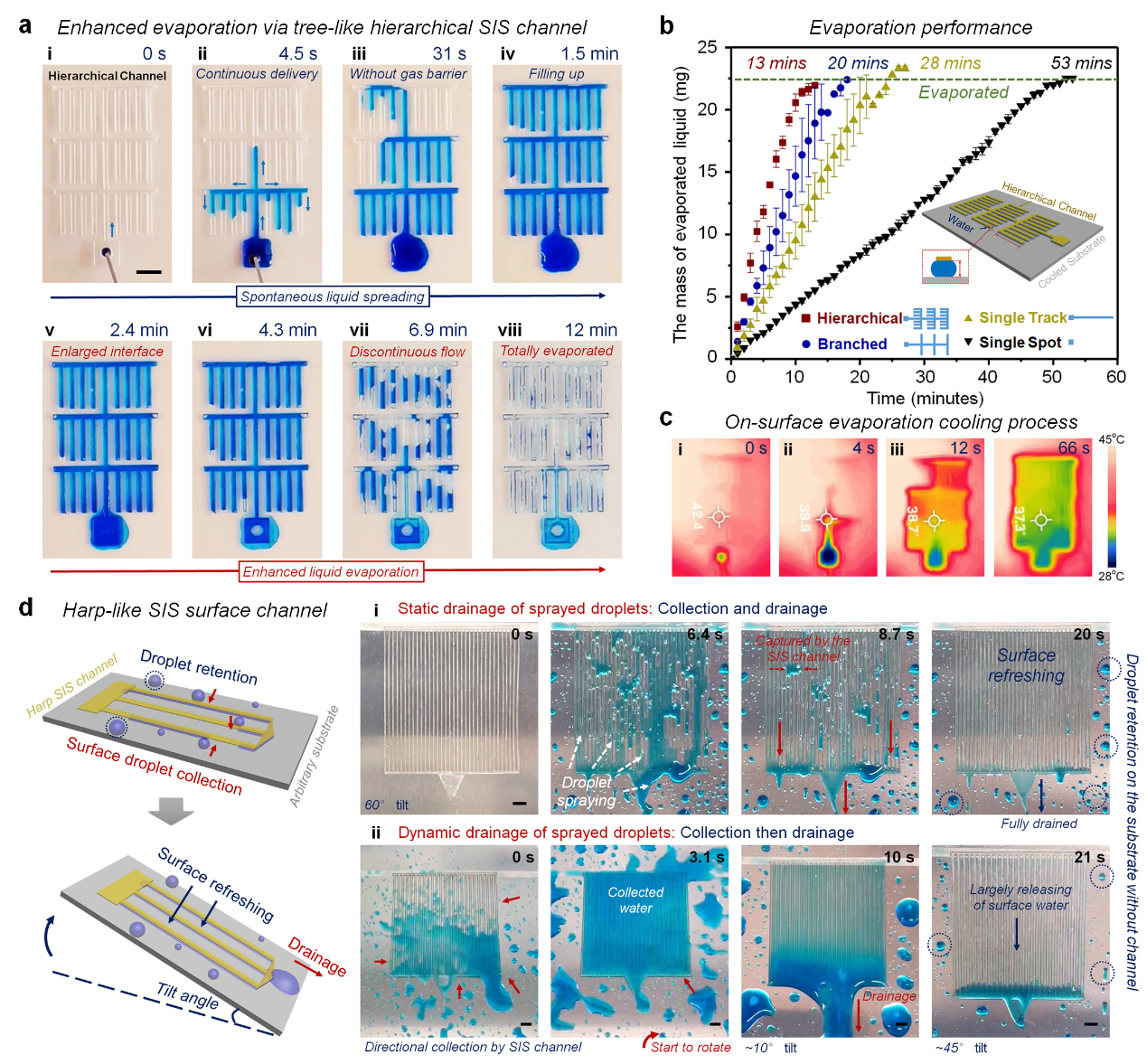

开放微通道的另一个优势就是可以提供足够的物质交换界面,以此为目的,作者设计了具有液体自发铺展+原位气化的界面蒸发通道,可以诱导液体在界面上的大面积铺展,从而实现增强蒸发(图4a&b)和界面降温(图4c)的效果。同时,开放通道也适合于微流体收集和排空,将小液滴喷洒到附有竖琴状通道的界面上,小液滴将会在界面微通道的作用下被定向收集,最终在重力作用下定点排空,为雾水收集、液体冷凝等领域提供新思路(图4d)。

图4:开放表面夹层通道的物质交换能力和导液功能。

简单的通道结构为进一步将其和已有功能体系整合提供了无限可能。这里作者基于此类通道整合设计了便携式电解水微芯片(图5a&b)。导电液滴在通道起点被注入后,会自发分散到两电极之间的通道中,形成导电通路并启动电解水反应(图5c)。通过优化通道的宽度,可以优化界面电解水的效率(图5d)。因为整个过程不消耗电解质,当液滴被消耗光之后,继续加入清水便可让电解水反应继续,在实现便携性的同时,最大程度地降低了电解过程的电解质使用量(图5e)。

图5:基于夹层流体通道整合设计的便携式电解水芯片。

该项工作中,作者以极度简化的柔性超亲水轨道为主体,构筑了可自发定向输运液体的夹层开放通道,通过合理设计轨道构型以及整合功能,实现了一系列的自发流体输运效果,其中一些功能是传统流控界面无法实现或是需要精密设计才能实现的。通过在已有体系中引入各种尺度的柔性超亲水结构,有利于对其中流体分布、输运、释放等过程的优化,这都有赖于未来的研究来证明。该工作受到国家重点研发计划(2022YFA1504002)、国家自然科学基金项目(52373247, 22075202, 52203224)以及南开大学科研启动经费的支持。(来源:科学网)

相关论文信息:https://doi.org/10.1016/j.matt.2024.04.037