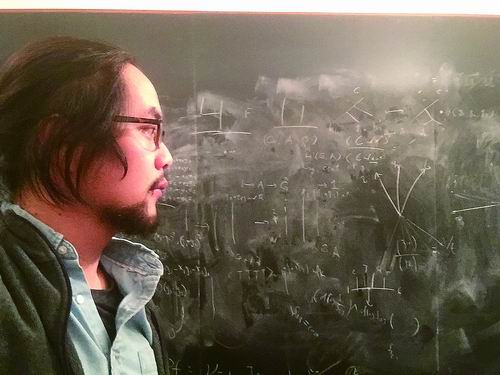

何颂在美国普林斯顿高等研究院。受访者供图

■本报见习记者 赵婉婷 记者 韩扬眉

初见何颂大约是4年前,他留着及肩长发,信手在脑后挽了个小揪。这并非刻意标榜个性,而是他先前在国外养成的习惯——理发又贵又不好看。

这次再见何颂,他剪了短发。“长发太热了,短发好像对我的头皮健康也有好处。”何颂笑着摸了摸后脑勺,有些害羞。

关注他的头发,是因为在网络上搜索何颂的名字时出现的新闻有两类,其中之一就是电视剧《三体》热播时,这位“85后”因留着长发和山羊胡,被网友们传为剧中一位物理学家的原型。

关于何颂的另一类新闻自然是他的学术了,从中大约能了解他在理论物理学界的学术位置:“青年一代最杰出的高能理论物理学家之一”“理论物理的大牛”“弦论量子场论方向可以去理论所找何颂”……

理想国

当你真的试图在中国科学院理论物理研究所(以下简称理论物理所)寻找研究员何颂时,大概率会扑空。因为他通常不在自己的办公室,而是在更宽敞的讨论室中,与他的一群学生讨论得热火朝天。

“闭门造车”并非这位理论物理学者的日常,“不停地说话”才是何颂工作的写照。“我在所里时,绝大部分状态都是在不停地说,不停地在黑板上推演”,有时讨论会从早到晚。

何颂沉浸式讨论的身影,有时还出现在胡同深处的酒吧。何颂有一位“同频共振”的老朋友——美国高能物理学家尼玛·阿尔坎尼·哈米德。尼玛多次来北京,但他从未逛过景点,两人总是争分夺秒地交流。白天密集的学术活动结束后,何颂便拉他去自己熟悉的鼓楼附近,找一家清吧。在昏暗的光线中,两人掏出随身携带的草稿本、彩笔,旁若无人地讨论。

何颂形容,在这些时刻,他仿佛进入了一个完美世界。那是一个允许他自由探索未知、享受未知的“理想国”。

“理想国”中的酣畅讨论,都围绕“散射振幅”展开。

20世纪物理学发生过两大科学革命,分别是量子力学和狭义相对论。量子场论将两者统一,而散射振幅就是其中最核心的概念和计算,一如实验物理学家和数学家之间的桥梁。

“当我们探索微观世界真正最深层次、最基本粒子的规律时,就要用散射振幅。”质子、胶子、希格斯粒子如浮光掠影,稍纵即逝,而散射振幅能够精准描述粒子状态的概率。

具体而言,当给定一群粒子“进入”和“出去”的状态,散射振幅可以给出这一过程发生的概率。呈现在纸上,散射振幅是一行行缜密复杂的数学公式。但对实验物理学家来说,它就像是理论物理学家递出的一张“说明书”或“设计图”,指导着如何解读对撞机中产生的海量数据,并预测新现象。

最让何颂感到“不可思议”的是,“同时满足量子与时空两大基本原理的一个‘虚幻’存在的东西,现在居然可以用一个数学公式进行精确计算,且精确到小数点后面十几位,都与实验吻合”。

就像厨师发现了两种看似毫不相关的食材,将它们巧妙地搭配,烹饪出过去存在于想象中但世界上从未有过的美味食物。

过去十几年间,何颂在散射振幅及其对粒子物理、引力和数学等方面的应用上取得诸多成果。其中广为熟知的,是Cachazo-何-袁(CHY)形式。

2013年,27岁的何颂成为美国普林斯顿高等研究院和加拿大圆周理论物理研究所联合培养的博士后。他与圆周理论物理研究所博士袁野和委内瑞拉场论物理学家弗雷迪·卡查索极大地发展了爱德华·威滕提出的扭量弦论,提出了量子场论的CHY形式。

扭量弦论只能在一个很特殊的理论里实现,何颂与两位合作者不禁猜测:能不能把扭量弦论推广到现实世界的规范场论、广义相对论?

确定问题,沉心钻研,时间给出了答案。CHY发现了如何将扭量弦论推广到规范场、引力、有效场论等一般理论的散射振幅,这引起了粒子物理、场论、弦论领域的关注。

“你的研究有什么用?”圈外人常常会这样问何颂。他这样类比:人们登山,是因为山就在那里;把百米成绩提高0.01秒,是为了突破现有的边界。“我相信我们这个领域的人做研究,大多数不是因为它‘有用’,而是觉得它非常有意思,以最原始的好奇心去探索。”

“我猜……”

何颂与合作者的讨论,常常始于一个个猜想与疑问。

他的大脑中几乎每天都会产生几个“猜想”。猜想浮现后,他立马写一封邮件、一条微信给合作者或学生,“我猜,这个事情是这样的……”同样,一天的某个时刻,他也会收到一些“猜想”。随即,他们就展开讨论,投入演算、推理中。

不过,并非每个猜想都是可行的路径。更多时候何颂会被“啪啪打脸”——猜想被证实是错的,他再度陷入困惑。

这很寻常。何颂说,做研究就是与未知共存。“我每天都在探索,未知是司空见惯的。如果研究的问题已经能预计结果大概是什么样的,很多时候我就懒得去看。”

“就像玩一款非常好玩的游戏,这个游戏不是别人设计好的,而是自己一边玩一边设计的,没有人定义成功或失败。”何颂闭上眼睛,侧靠着沙发,一字一句地描述这种感受。

2015年,何颂回国加入理论物理所。他陆续获得“杨振宁奖”“科学探索奖”和世界华人数学家联盟最佳论文奖、“新基石研究员”资助等。

获得认可无疑是好事,但何颂不太在意外界的声音与评价。他只是一头扎进那个“柏拉图式的完美世界”中探索,不厌其烦地猜测、讨论、确认、推翻,再讨论。

秉持沉浸于探索本身的热忱与纯粹,何颂也不在意“首创”“首次”这样的定语。毕竟,粒子物理、弦论和量子引力中的许多未知,可能要几代学者探索几十年甚至百年,迄今所见仅为冰山一角。

在“理想国”中多铺一段路、多搭一座桥,何颂视其为使命,更别提这个过程是多么的愉悦!

“乱走”

看何颂的经历,浮现在脑海里的只有四个字“一帆风顺”。他是人们眼中的“天才少年”,至今仍是家乡浙江江山人口中“神话般的存在”。他初中、高中各跳一级,“上课常打瞌睡”,却在16岁考入北京大学,用7年完成本科与博士学业。

接下来,何颂又相继前往德国马普引力物理研究所、美国普林斯顿高等研究院、加拿大圆周理论物理研究所,开展博士后研究。

但在何颂的个人叙事中,他却说抵达“理想国”的路径并非线性的,经历了较长时间的“混乱”。

2002年,何颂在北京大学天文专业开启本科学习。很快,他发现自己对数学更感兴趣,于是修了双学位。

兜兜转转,他发觉自己的热情还是在粒子物理,便决定成为理论物理专业的博士生。但彼时他还没有明确一个具体的方向。何颂先“任性地”探索了量子引力,后又回过头来系统学习弦论。直到2008年,何颂读到了卡查索的一篇论文,被带入散射振幅这一既抽象又结合实际的前沿领域。

这一次,他与散射振幅“确认眼神”。“如果没有前期的‘乱走’,我可能也不会非常确定。”

谈及毅力,他说自己做不了数学家,因为数学家需要日复一日追求极致的论证。

谈及天赋,他说在智力上“碾压”自己的人太多,“感觉在他们擅长的领域,我永远也追赶不上”。比如同年代在北京大学求学的数学“黄金一代”,比如合作者西蒙。

2009年,何颂前往德国马普引力物理研究所后,遇到了与自己年龄相仿、被尼玛称为“新的费曼”的天才理论家西蒙·卡伦-胡。

2011年,二人“高手过招”,提出了极大超对称杨-米尔斯理论中任意阶威尔逊圈和散射振幅满足的方程。这也是何颂自己非常欣赏的一项工作。

何颂坦言,在完成研究后,他休息了小半年,“有一种迷茫的感觉”。

2015年,何颂回国,入职理论物理所,又有了这种迷茫的感觉。他思考:是一直做科研,还是做点别的事情?

那段时间,何颂又开启了“乱走”模式。他到北京的鼓楼听现场演唱,由此也交到了许多艺术家朋友。他找到了共鸣,“与做工程不同,我的探索更像是艺术家在创作。对艺术家或者我们这种物理学家来讲,自由很可贵,我们的共鸣很多”。

“混鼓楼”的日子,仿佛一个喘息的窗口。把科研节奏放慢一点,也能更好地重新出发。

2016年,何颂招到了新的学生,团队迈入正轨。他开始频繁与尼玛合作。他发现,科研仍是自己最大的激情所在。

与尼玛12个小时的时差堪称完美,他们各自带着学生“接力”合作,晚上将接力棒传给大洋彼岸的一方。当给彼此的消息留言太多时,他们索性开视频;当尼玛来中国访问时,二人会通宵讨论。他们碰撞出许多“火花”,比如实现了从组合几何中推导粒子和弦的散射振幅,并从中得到杨-米尔斯理论任意阶胶子振幅。

自由

何颂很珍惜探索的自由,向来不迷信权威或跟随潮流。这或许与他成长的环境有关。

何颂与“完美世界”的初次邂逅,是在中学时期。他先是对科幻非常感兴趣,又通过《科幻世界》尾页的信息购买了爱因斯坦、杨振宁、霍金、温伯格等物理学家的科普书,他至今仍然记得《终极理论之梦》带来的震撼;接着又买来“四大力学”物理教材试图自学。

那时年少的何颂时常处于“对抗”之中。与大众所接受的中学教育体制有些“格格不入”的他,一度想退学,“叛逆”且“不好打交道”。

幸运的是,他不是独自“对抗”。开明的父母一直珍视他对科学纯粹的兴趣与执着。

“他们可能并不理解我在做什么,但无条件地支持我。”订购与考试无关的物理书,初中高中各跳一级,是何颂在父母支持下获得的“特权”。在信息不太发达的20世纪90年代,物理世界的大门向他缓缓敞开。

读大学后,何颂开启了一段全新人生。这期间,何颂遇到了一位重要的启发者和引导者——他的博士生导师、北京大学物理学院教授刘川。

何颂记得,第一次上刘川的电动力学课,以及后来在刘川和其他老师指导下进入规范场论世界时的惊叹。重要的是,刘川一直“宽容”他在不同方向“胡来”。虽然何颂最终没有延续导师的格点量子研究,但一直保持着导师传承的物理品味。

“我是一个不愿受束缚的人。从求学时代到现在做研究,一直支撑我的一个基本信念是,我希望能够自由一些,按自己的想法做一些研究,哪怕做错了也没关系。”当何颂成为导师后,这份自由也属于学生。何颂既适当引导学生,也给予他们足够的自由,让他们独立探索。

他与学生合作不断取得硕果:除了规范场、引力和弦论振幅的大量研究,他还推动了关联函数从弱耦合到强耦合的计算,以及弯曲时空物理量的研究;创造量子场论微扰计算多个新纪录,并揭示振幅和积分新的数学结构;首次发现陈-西蒙斯理论的振幅体及其中振幅平方的神奇性质……

不过,“理想国”中的“自由”有时并不绝对。

何颂笑言,将一个问题反复讨论明白,在学术会议上与同行畅快地分享后,不用写文章也不考虑发表,那才是最理想的状态。但“任性地撂挑子”不切实际,毕竟还要考虑学生的未来。所以,他会强迫自己去麦当劳、咖啡馆,把陷入无穷无尽讨论的机会屏蔽掉,静下心来写论文。

何颂说,只要能用90%的时间开展“纯粹探索”,与老合作者讨论,再不断结识新的学生,他就会一直快乐下去。

《中国科学报》(2026-01-22 第4版 人物)

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。