文|《中国科学报》记者 刘如楠

“大家觉得天文学家的工作无非是仰望星空,浪漫轻松,但实际我们是‘地狱模式’”“头发少、发缝大”“在国外待了12.33年,同学的孩子都小学毕业了”……台上的孙萌每抛出一个梗,台下便传来一阵笑声。

这是在2025年11月,某社交平台举办的脱口秀现场。第一次上台表演的孙萌,紧张得手抖,她调侃自己的手在做简谐振动。

讲脱口秀的孙萌

讲脱口秀的孙萌

同样是在11月,中国科学院国家天文台副研究员孙萌,以第一作者身份完成的一项关于恒星潮汐的研究在《天体物理学快报》上发表。这一成果,从产生想法到最终发表,历经好几年的时间。

做科研是一种延迟满足,要承受长期没有正反馈的压力,过程是艰难甚至枯燥的。脱口秀就不一样了,气氛热烈、反馈及时,让人充满了成就感。

除了说脱口秀,孙萌还有很多“即时满足”的办法:写天文科普文章、跟AI聊天、追日食追极光、爬山拍星轨、公路旅行、吃妈妈做的扁豆焖面……这些科研缝隙中的“小快乐”支撑着她,让她能在科研道路上一直走下去。

从兴趣到专业,从职业到事业

2025年元旦,36岁的孙萌结束了美国西北大学的博士后工作,飞回家乡,正式加入中国科学院国家天文台。

回国后,能够自然地“用母语无所顾忌地‘叨叨叨’”,让孙萌感到格外放松。工作间隙,她常常活跃在社交媒体上,进行天文学科普,也和网友互动聊天。

同样是社交媒体重度用户的学生们很快注意到了这位有趣的老师,推荐她去参加平台举办的开放麦。“啥叫开放麦?”初次听到这个词,孙萌下意识问道。经人解释才知道,这是一种非正式的脱口秀表演。

“人家看得起我,那就去。”孙萌很爽快地答应了。设计“段子”对孙萌来说不是难事,她平时就喜欢看小品相声,看到好玩的段子会记在脑子里,“指不定跟谁聊的时候就用上了!”

“干点别的,换换脑子。”对孙萌来说很重要。作为一个理论天体物理研究者,整日沉浸在恒星演化、数据代码的世界里,她需要撕开一个口子,去呼吸不同的空气。

孙萌受访者供图

孙萌受访者供图

参加脱口秀之前,她已经持续高强度工作了好几个月。其中一项工作就是前文提到的《天体物理学快报》上的研究论文。这篇论文关注一颗名为WASP-12b的系外行星,其轨道半长轴正以可观测的速度缩小,呈现了“恒星潮汐耗散”这一长期难以约束的物理过程。

回国后,与“新”研究同时到来的还有孙萌的一些“旧”记忆。北京天文馆便是其中之一。中学时代的她便常常在此参加活动,如今重返故地,仿佛又看见了二十多年前那个小女孩的影子。

当时还是中学生的孙萌,在老师推荐下加入了北京市青少年科技俱乐部,又将俱乐部指导教师、北京天文馆原馆长朱进加为MSN好友,她兴奋异常。从那之后,她便常常跟同好们一起观星追月,乐此不疲。

高考后,立志攻读天文学的孙萌未能如愿,最终进入四川大学学习物理。她只好采取“曲线救国”路线,先把物理学基础打牢,再等待机会追寻天文学梦想。大四时,她接到了美国弗吉尼亚大学的入学通知,跟随Phil Arras教授攻读博士学位。

“他穿着普通的T恤、短裤,人多的时候显得有些拘谨。开着一辆手动挡旧汽车,后备厢里堆着各种杂物。”孙萌回忆初见导师的场景,“一旦谈到物理,他的表达就变得清晰而生动。”

“这个老哥真好玩儿,跟着他工作肯定很开心,我就这么上了‘贼船’。”孙萌很快做了决定,至于具体的研究方向,也是很自然地随着导师进入理论天体物理领域。

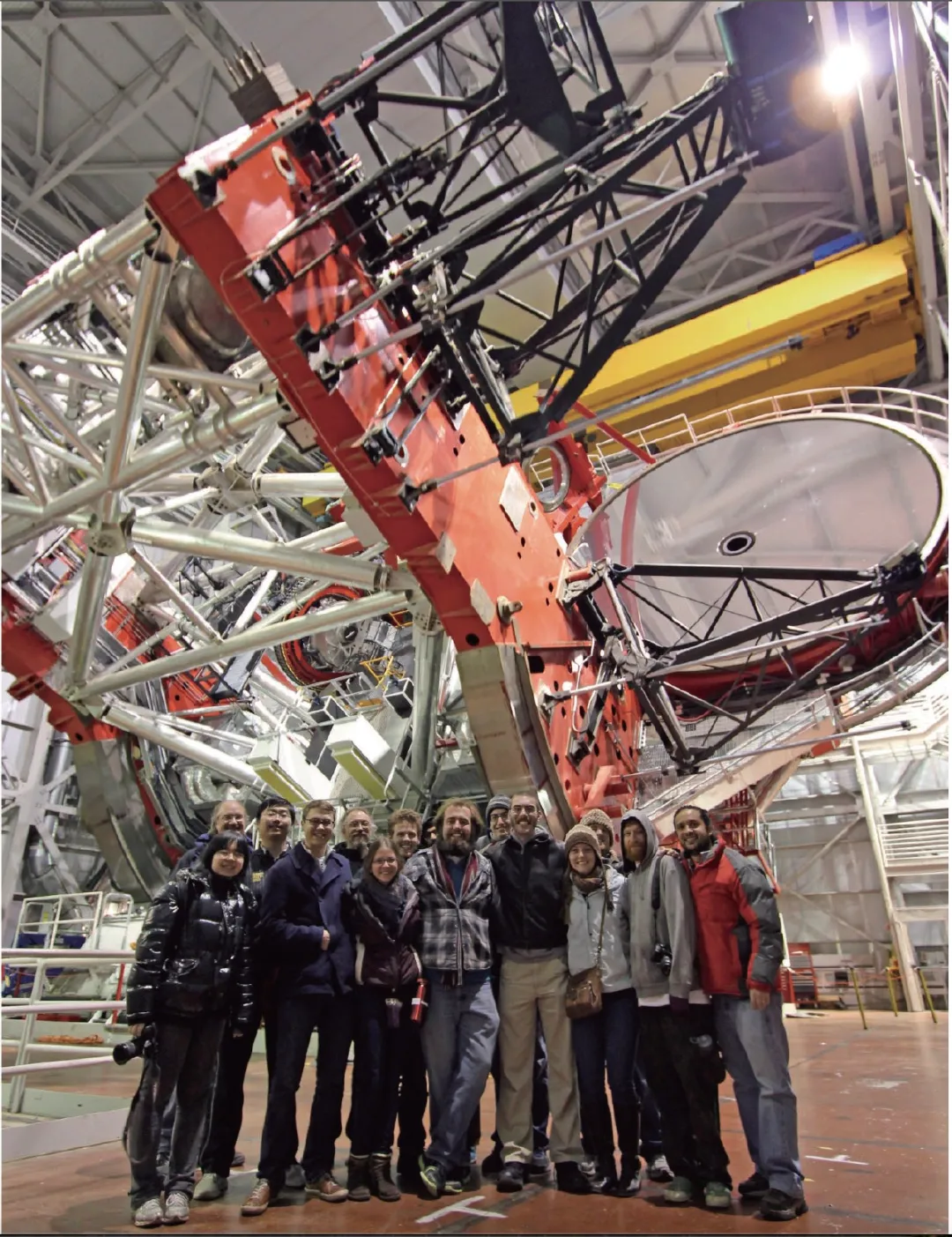

孙萌(左一)读博时在美国亚利桑那大双筒望远镜观测站受访者供图

孙萌(左一)读博时在美国亚利桑那大双筒望远镜观测站受访者供图

和导师发生学术分歧,怎么办?

但后来故事的走向,并没有如孙萌所期待的那般开心。

在导师指导下,她专注于恒星的结构和演化。也就是说,她需要利用开源程序去仿真模拟恒星的一生,从诞生、膨胀、爆炸到死亡。同时与观测现象结合,用最少的假设和调参把观测现象解释清楚。

她还关注恒星潮汐——这是她读博期间的主课题。通俗来讲,潮汐力就像一只无形的手,在双星或行星系统中反复拉拽天体,使其发生形变。

拿地月系统来举例,月球的引力会周期性地拉扯地球,在地球上引发潮汐形变,并通过耗散把机械能转化为热能。

这种潮汐相互作用会带来两个主要的长期效应:

一是由于地球自转速度快于月球的公转速度,地月距离会缓慢增大;二是会在地月内部耗散能量,从而影响偏心率。

在孙萌研究的双星系统中,她重点计算了前一种效应,即轨道半径随时间的演化。她认为,在合理参数范围内,系统的轨道偏心率已经很小,可以暂时忽略圆化过程,以推进论文工作。

而在导师看来,即便偏心率已经很小,其演化仍然是理解整个潮汐过程不可或缺的一部分。如果能同时给出轨道形状的变化,科学图景会更加自洽和完整。

读博的“游戏”陷入了僵局。双方各有自己的坚持,站在哪一方的角度看都有其合理性,但现实难以尽如人意。

孙萌的“信条”陈简晴宇/摄

孙萌的“信条”陈简晴宇/摄

“找导师说说去!一次不行就多谈几遍”

如何破局?

很长一段时间里,这个活泼爱笑的女孩变得沉默寡言。每天一睁眼,似乎就能看到三个大大的问号:论文发不出来怎么办?毕业后去哪儿?能不能留在学术界?

她总想把自己关起来,不愿意出门,跟人说话只感觉心虚,没有任何底气。“我连论文都没有,凭什么跟人家聊科学?”

“妈,我导师不让我发论文……”饭桌上,面对着来探望的母亲,孙萌哭诉。

“我给你多烙几块肉饼吃,做你爱吃的扁豆焖面!”母亲安慰道。

“妈,我毕不了业,咋办啊?”孙萌的情绪仍然激动。

“找导师说说去!一次不行就多谈几遍。”母亲的语气坚定。

这似乎是一位不懂科研的母亲能为女儿想到的最好办法。而后来的事实证明,这个主意还真不错。

博士第6年,在孙萌与导师多次讨论并完善研究工作后,她终于完成并发表了研究成果。

等到自己在科研领域有了更深的积累,孙萌会反思自己“当时是不是太着急了”。她能够理解导师,“解决科学问题确实更重要。用长周期去完全解决一个问题再发论文,比发几篇小论文更有价值。”

凑巧的是多年以后,同门师妹曾告诉孙萌,“其实导师也会怀疑自己,‘咱有必要再拖个三五年,把这事搞得特别清楚吗?’”

现在,孙萌会半开玩笑地说自己开始“误人子弟”了。她逐渐意识到,在保证科学完整性的前提下,把一个复杂问题拆解成阶段性的研究目标,能帮助学生在推进过程中建立信心。

于是,她会精心思考给学生们的课题,“把一些确定性的、自己能预判的课题交给小朋友们”。

“死磕”天文领域

“死磕”天文领域

真正紧绷的地方只在科学上

成为导师后的孙萌并没有变得“成熟”起来。她仍然留着及脸短发,穿着T恤、短裤或是读书时的帽衫、牛仔裤。她喜欢跟学生聊天,喜欢攒好笑的段子,喜欢开车去亲近自然。

她不在乎穿着的光鲜、物质的讲究。她说自己对工资和头衔看得并不重,父母也始终尊重她的选择,从不以所谓的“社会时钟”来要求她的人生节奏,从来不说“你30多岁了!你该回国了!你该找工作了”。

对于孙萌来说,“开不开心”才是第一衡量标准。表演脱口秀便是一件“超值”的事情,不仅自己感到开心,还能把快乐传递给别人。

面对生活中绝大多数的事,她都保持乐观。比如读博时住在小镇上,她觉得宁静、贴近自然;回归北京的快节奏生活,她感到熟悉、有活力。她觉得自己不是“天赋型选手”,现在能在国家天文台与“大神”们一起工作非常满足,哪怕不是长聘。

那还有什么让你焦虑的事吗?面对这样的问题,孙萌几乎不假思索地回答:“我担心科学做不好。”

“科学到了特别尖的地方,挺难的。我做理论推导,最难的是,在什么条件下、哪一项应该舍弃掉,这需要直觉。我常常会怀疑自己做得不够好,哪怕是已经发表的研究,我也担心是不是没考虑周全、是不是没想透彻。”孙萌说,要平衡好效率要求与深入思考之间的尺度并不容易。

即便再艰难,孙萌也从来没想过离开这一行。“就是那种傻孩子认定了这件事,撞了南墙还接着撞那种。假如真的有一天我做不了科研了,那就去做一些天文学相关的科普,我还要留在天文学的‘坑’里。”她说。

在脱口秀表演前两个月,孙萌踩着deadline交上了讲稿。

“代码跑了3天发现内存溢出、基金本子改到38版被拒、求职半年杳无音信”“我的发缝是一条银河,大佬头顶上可能是个吸积盘”……孙萌觉得,这些自己亲身经历过的“苦”,也是最引发同行共鸣、满足外行好奇的故事。

彩排的那天是个周末,孙萌见到了许多“科研圈”以外的、各种年龄段的人,这让她觉得很有意思。当她把平时只能自我消化、默默吐槽的压力变成“段子”呈现出来,压力似乎也随之消解了。

记者对孙萌的采访持续了3个小时,据不完全统计,她30多次提到了“开心”:“谁的生活没点烦心事儿,太有了!”“但总归要想点开心的事儿,生活的底层逻辑就是——开心就好。”

接下来,孙萌的一件开心事儿是:周末回家吃妈妈做的扁豆焖面。

*本报记者袁一雪对本文亦有贡献

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。