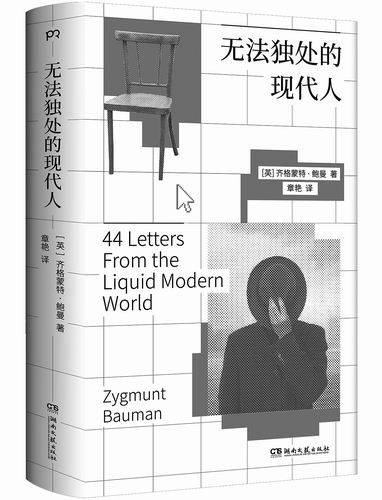

《无法独处的现代人》,[英]齐格蒙特·鲍曼著,章艳译,湖南文艺出版社2025年7月出版,定价:69元

《无法独处的现代人》,[英]齐格蒙特·鲍曼著,章艳译,湖南文艺出版社2025年7月出版,定价:69元

?

英国当代著名社会学家齐格蒙特·鲍曼于2017年与世长辞。在他去世前的一次对谈中,鲍曼不无悲哀地说道:“我想让世界变得更好。如今我一只脚已经跨入坟墓,而世界却一点儿也没变好。所以我一生的工作毫无成果。”

听起来非常悲观,但这或许只是鲍曼的自谦。其实鲍曼多次强调过,他既不是乐观主义者,也不是悲观主义者,而是一个“心怀希望的人”。对他而言,某件事没成功并不代表这件事不可能,要继续尝试、犯错,不要放弃希望。

是时候重读鲍曼了。《无法独处的现代人》一书与我们当下的生活息息相关,从这本书开始,算是一个特别的打开方式。

重读流动世界的来信

鲍曼曾应意大利某周刊杂志邀约,为读者撰写书信体的专栏文章,2008年到2009年两年时间共写了44篇。之后经扩充修订,这些信于2010年结集成册。同年,英文原版44 Letters From the Liquid Modern World问世。2013年,首个中文译本出版。近日,该书又由湖南文艺出版社重译出版,并将其中一封信的标题“无法独处的现代人”作为书名,直击当下人们的心灵。

鲍曼说,这些信来自流动的现代世界,“和所有的液体一样,这个世界无法静止不动,无法长时间保持某种形状”。彼时,正值次贷危机引发的全球金融海啸席卷世界。

世界继续流动,永不停歇。自该书出版至今15年间,世界有发展,有危机,有疫情,有战火,还有AI……这些恰恰构成鲍曼“流动的现代性”的生动注脚。但是,鲍曼书中的“次贷危机”“推特”“Y世代”“猪流感”分别和“金融贸易战”“抖音”“零零后”“新冠疫情”有什么本质区别?

如今,我们常常会看到这样的场景,朋友聚餐或是家庭聚餐时,大家在饭桌上各玩各的手机。朋友交谈,一旦对话出现令人不悦的迹象,只要拿出手机,刷刷社交媒体或聊几句微信,甚至只是象征性地划拉几下屏幕,就可以马上置身于人群之外,宣告精神的离席。

但人们并不是真想离席。人是社会性动物,需要联系、渴望相互理解、希望得到情感支持,这是本能。长期孤寂的生活无疑是对人类的严厉惩罚。可在不确定的当下,人们不想再费力追求稳定和持久的关系,也不想再努力适应拥挤人群中面对面交流的困难。虚拟世界则顺应了这个需求,它许诺无须过分投入,不必害怕纠缠和束缚,随时可来,随时可走。

事实上,人们内心深处总有说不清道不明的不安全感。鲍曼精准地指出:“被排斥、被驱逐、被孤立,发现自己被抛弃……在我们这个物质丰富甚至过剩的世界里,这些是最常见的噩梦。”为了防止这种情况发生,我们需要与有潜在恐惧的人们“保持联系,经常联系,永远不失去联系”。鲍曼毫不留情,进一步剖析:“人们真正担心的不是是否保持联系,而是需要不断确认——任何时候,只要有联系的需要或愿望,能否马上联系上。”

“无法独处”,这是鲍曼对现代人的诊断。“无法独处”是这样一种状态:现实世界中,精神随时缺席;虚拟世界里,用户一直在线。随时在线的诱惑如同“瘾品”一般,短暂离开就能造成严重的戒断反应,从而让人无法享受这种“可以让你整理思绪,去沉思,去反省,去创造”的美妙状态。

罪魁祸首是手机吗?

那么,造成一直在线的罪魁祸首是什么?美国心理学家乔纳森·海特在其最近出版的新书《焦虑的一代:如何养育手机里泡大的孩子》中指出,造成“焦虑的一代”的罪魁祸首是“手机式设备”——所有既能联网又能消耗休闲时间的个人电子设备,尤其是拥有无数应用程序的、能够随时随地上网的智能手机。

海特列举了现实世界和虚拟世界的四种区别:前者满足具身性、实时性,沟通主要发生在一对一或一对少数几个人之间、发生在社群内,且社群有较高准入门槛和退出成本等特点;后者则满足非具身性、非实时性,大量的一对多交流,社群的准入门槛不高,退出成本极低等特点。手机无疑是使“随时可联系”又“随时可中断联系”成为可能的技术基础。

鲍曼是此状况的早期关注者。但他认为,把一切坏事归罪于电子设备,既不公平又很愚蠢,因为“电子设备本身并不创造某种需求,它们充其量是让一种已经存在的需求更加迫切和显著,因为它们的存在让可以满足这种需求的方法近在咫尺,诱惑难挡,只需要按几个键就可以了”。

鲍曼还让人警惕事后归因,并引用一位智者的箴言:“人们学习的只是对祖辈有用的东西,我们只能告诉死人应该怎么生活。”

不是手机,那是什么?流动的世界难辞其咎。这个瞬息万变的世界迫使我们随机应变,汹涌的信息则每天都在争相吸引我们的注意力。鲍曼犀利地指出:“正是信息本身让人感觉过于庞大、神秘和野蛮,它似乎已经从认识世界的捷径变成了认识世界的主要障碍。”

嘈杂的信息让人困惑,普通人根本无法通过自己的判断去芜存菁,但又惧怕自己错过重要信息。“幸运”的是,我们有能与世界实时联系的手机……可是,在被过量信息淹没的现代世界,在一团无序的混乱中,人类怎么可能泰然自若地独处?

另一种“独处”

还有另一种“独处”,也就是鲍曼所说的一种趋势:“在这个新世界里,人们被期望为社会产生的问题寻找私人的解决方案。”

“现在,人们经常觉得他们的私人生活充满了一系列陷阱。”这是上世纪50年代美国社会学家赖特·米尔斯在其经典著作中的开篇之言。米尔斯认为人们需要培养一种帮助他们利用信息增进理性的心智品质,即如今已被广泛接受的“社会学的想象力”。借由这种想象力,我们可以窥见所谓的“私人问题”与“公共问题”的关系,以及社会结构和历史背景之间的关系。

几十年后的今天,陷阱并没有变少——或许只是更加隐蔽。

但事情有了变化。鲍曼警醒而深刻地指出,由于现代世界的流动性和不可预测性,社会问题逐渐变得“个体化”。人们需要依靠自己的力量去解决结构性的社会问题,即使这些问题并不是他们自己造成的。在信息泛滥而决堤的时代,每个人被迫独自漂流,单枪匹马应对生活的挑战,形单影只找寻人生的意义。

社会学的想象力让我们认识到个人困扰背后的社会根源,但流动的现代性却试图让个体去承担解决这些社会问题的责任——这是一个悖论。世界是流动的,问题是流动的,甚至造成它们的原因也是流动的。在这样一个总是不确定的状态下,个人方案几乎是不可能的。

这里需要辨明这两种“独处”的异同。第一种是“无法独处”,人被技术拖入永远在线的诅咒中,丧失了与自己对话的能力。第二种是“被迫独处”,人被抛向个体化的风险中,不得不独自承担结构性困境。这显示出一种矛盾,我们似乎在最需要独处的领域渴望连接,又在最需要团结的时刻孤军奋战。

但其实二者同源,并指向一个问题的不同维度——现代人与真实的断裂。前者是与真实自我的断裂,后者是与真实他者的断裂。这两种断裂又形成循环陷阱,因为害怕面对问题时的孤立无援,我们逃向虚拟的避难所;虚拟慰藉越是便利,我们越是缺乏直面现实困境的勇气,而这又进一步瓦解了联结的可能性。

因此,流动的现代性不仅改变了我们与世界的关系,也从根本上重塑了我们与自己的关系。

如何更好地“独处”?

那么,丧失“独处”能力的现代人,又如何在不得不“独处”的困境中更好地生存?鲍曼并没有明确回答,答案散落在书中的一些信件里,呈现着智者谨慎而坚定的关怀。

首先是社会学的方法。鲍曼认为,社会学意味着把熟悉的东西变得陌生,将陌生的东西变得熟悉。看似熟悉的普通事件“躲在光里”,想要让它们成为被审视的对象,“必须先将它们搁置一旁,与它们保持一定距离”,随后,那些平淡无奇的事物就会“变得陌生且令人费解”,而其中隐藏的深刻奥秘则会显露出来。

你可能有些沮丧,隐约觉得事情有什么不对,但如果你试图掌控自己的生活,至少应该了解现象背后发生的事情。试着去表达自己珍视的何种价值受到了何种威胁,当这个问题能够被清晰表述出来时,你就走出了第一步。

其次是命运和性格。鲍曼始终在复述这一主题:“命运给了我们很多选择,但最后决定选择什么的是我们的性格。”我们无法掌控命运,也无法逃避选择,但我们可以为自己的性格负责,承担自己选择的代价。

鲍曼用“生活艺术”这一比喻进一步阐述。就像艺术家创造了艺术作品,每个人也都是自己生活的艺术家,注定要亲手创造自己的人生,它注定是一件原创的艺术品。在“生活艺术”的隐喻下,“生活艺术家”用来雕刻作品的工具就是他们的性格。平静接受和被动配合是一种选择,积极抵制和抗议不公是一种选择,不做任何选择也是一种选择。当人们说“我别无选择”时,他们的意思是,“这就是我的选择”。

社会学之思推动我们超越个人视角,“生活艺术”让我们再次回归个人视角,关注自身。在另一场对谈中,鲍曼敦促我们要努力工作——像园丁种植植物并欣赏开花结果一样,要有所创造,要尝试不可能的事,要追求超出自己目前能力范围的目标,克服看起来不可逾越的障碍,这些都能让人感到幸福。这可能就是鲍曼留给身处流动现代性中的我们的“独处”之道。

在最后一封信中,鲍曼重读对他影响至深的法国作家阿尔贝·加缪,“朝着高处努力攀登本身就足以使人内心充实”,这一行动宣言仍掷地有声。最终鲍曼反问:“加缪真的已经在50年前去世了吗?”

一如与本书的邂逅,开启了与你的对话,回应了你的情感和需求,让你看到徘徊在这些信件间的“自由的幽灵”,难道你不会发出类似的反问:“鲍曼真的已经在8年前去世了吗”?

《中国科学报》(2025-09-19第3版读书)

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。