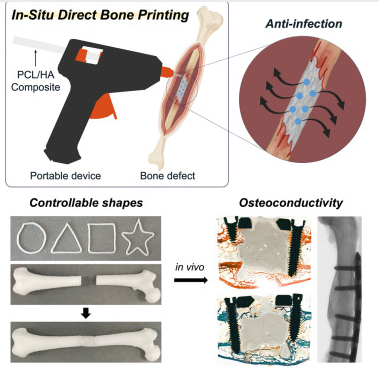

韩国科学家研发出一种经改造的“胶枪”式工具,可在手术中直接在骨折或骨缺损处进行3D打印骨移植物。该工具已在兔子体内完成测试,可迅速构建复杂骨植入物,无需术前预制。研究团队还对3D打印骨移植物进行了多重优化,使其既具备高结构柔性,又能释放抗炎抗生素,并可以促进移植部位的自然骨骼再生。相关研究9月5日发表于细胞出版社旗下期刊Device。

传统骨植入物多采用金属、捐赠骨骼或近年出现的3D打印材料制成。然而,对于形状不规则的骨折,这些植入物必须在术前设计并预制,以确保与缺损部位精准匹配。

“我们的技术采用了一种截然不同的思路:开发一套原位打印系统,可在手术过程中实时制造并直接应用。”该论文共同作者、韩国成均馆大学生物医学工程系副教授Jung Seung Lee表示,“这能在不规则或复杂的缺损部位实现高度精确的解剖匹配,无需术前的影像采集、建模和修剪等准备工作。”

胶枪所用的耗材是一根由两大主要成分组成的丝材:一是天然骨中已知可促进愈合的成分——羟基磷灰石(HA);二是生物相容性良好的热塑性聚合物——聚己内酯(PCL)。PCL的熔点低至约 60 °C,经改造的加热胶枪在挤出时温度已控制在足够低的水平,可避免手术过程中对组织造成热损伤,同时又能贴合骨折处参差不齐的沟槽。通过调整丝材中HA与PCL的比例,团队可按不同解剖需求定制移植物的硬度与强度。

“由于该装置体积小巧且可手动操作,外科医生可在术中实时调整打印方向、角度和深度。”Lee指出,“整个打印过程仅需几分钟即可完成。这显著缩短了手术时间,在真实手术条件下大幅提升了操作效率。”

鉴于感染是手术植入物的常见风险,研究人员将万古霉素和庆大霉素两种抗菌药物掺入丝材。在培养皿和液体培养基实验中,该丝材支架均能有效抑制大肠杆菌和金黄色葡萄球菌——这两种细菌是术后感染的常见致病菌。得益于丝材中HA与PCL的物理特性,药物可持续缓慢释放,并在数周内直接扩散至手术区域。

“与全身性抗生素给药相比,这种局部递送策略具有显著的临床优势:既能减少副作用,又可限制抗生素耐药性的产生,同时仍能有效预防术后感染。”Lee说。

作为概念验证,研究团队将该装置用于严重股骨骨折的家兔模型。术后12周内,与使用传统骨水泥(一种常用于骨缺损封闭的填充材料)的对照组相比,实验组未见感染或坏死迹象,且骨再生效果更为显著。

“该支架不仅被设计成可与周围骨组织实现生物整合,还能随时间逐渐降解,并由新生骨组织取代。”Lee表示,“结果显示,打印组在骨表面积、皮质厚度和极惯性矩等关键结构参数上均表现优异,提示其骨愈合与整合效果更佳。”

下一步,研究团队将进一步优化支架的抗菌性能,并为进入人体临床试验做准备。

“要实现临床转化,还需要建立标准化的生产流程、经验证的灭菌方案,并在大型动物模型中完成符合监管审批标准的临床前研究。”Lee表示,“如果这些环节顺利达成,我们相信该技术有望成为一种可在手术室即刻实施的骨修复实用方案。”

“胶枪”工作示意图。图片来自作者

“胶枪”工作示意图。图片来自作者

?

相关论文信息:

http://doi.org/10.1016/j.device.2025.100873

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。