近日,华南理工大学材料科学与工程学院研究员李远团队与中国科学院长春应用化学研究所、中国科学技术大学、隆基绿能科技股份有限公司等合作,将经典的“给体-受体”型双自由基分子应用于钙钛矿太阳电池器件,实现了器件效率和稳定性的突破。相关成果发表于《科学》(Science)。

记者获悉,李远研究员作为论文共同第一作者,主要贡献为揭示了论文中的“给体-受体”自组装单分子层材料的开壳“醌式-双自由基”电子自旋基态,及其分子导电性与“开壳-双自由基”电子自旋基态的“结构-性能”关系。

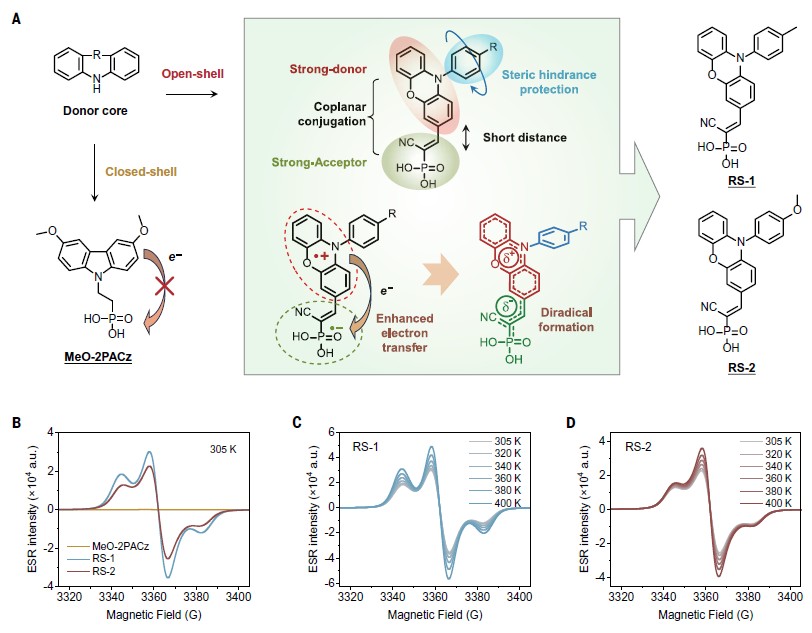

“给体-受体”型双自由基自组装分子的设计思路与电子自旋共振谱图。研究团队供图

“给体-受体”型双自由基自组装分子的设计思路与电子自旋共振谱图。研究团队供图

?

早在2017年,李远团队对经典“给体-受体”型有机半导体的“闭壳-单线态基态”提出了大胆而极富想象力的质疑。该团队进行了大量的实验和理论计算研究,提出并论证了“给体-受体”型有机半导体的开壳“醌式-双自由基”电子自旋基态的假设,并提出“聚集诱导自由基”机理。

据介绍,该重要发现和背后的“聚集诱导自由基”机理明显区别于1907年的Chichibabin自由基的“恢复芳香性以稳定双自由基”的古老机理。近八年,李远团队聚焦该研究方向,开发了一系列光、热及电化学稳定的“给体-受体”型有机自由基半导体,并探索了其在多领域的应用潜力。

最新研究中,中国科学院长春应用化学研究所研究员秦川江团队设计并合成出稳定的“给体-受体”型自组装分子(RS-1和RS-2):以含氮杂环为电子给体,氰基磷酸为电子受体,利用短距离的强推拉电子作用增强了电子离域效应,在聚集态下促进了分子内和分子间的电荷转移,进而促进了“醌式-双自由基”及正负离子对共振式的形成。通过在分子的氮杂环上引入大位阻芳环,进一步提升了双自由基的光、热及电化学稳定性,利用电子自旋共振等测试手段证实了RS-1和RS-2具有本征的“开壳-双自由基”特性,同时展示出“聚集诱导自由基”效应及显著提高的导电性。

秦川江团队与隆基绿能科技股份有限公司合作,对材料进行了系统的器件测试,基于新型双自由基分子RS-2的4平方毫米小面积钙钛矿太阳电池的功率转换效率达26.3%,10.04平方厘米的组件效率高达23.6%。经NREL权威认证,1平方厘米钙钛矿-硅叠层太阳电池器件的效率高达34.2%,与同类报道相比具有明显优势。值得注意的是,在长期稳定性方面,基于RS-2的器件在45℃连续光照2000小时后仍保持97%的效率,即使在85℃高温及高湿条件下连续工作960小时,RS-2器件仍保持92%的效率。

该研究成果进一步验证了李远团队2017年提出的开壳“醌式-双自由基”电子自旋基态和“聚集诱导自由基”机理,为“给体-受体”型双自由基材料的应用提供了科研院校与企业合作研发的范例。同时,该工作展示了有机“给体-受体”型双自由基的应用潜力,表明“聚集诱导自由基”机理对未来有机光电材料、器件及相关物理机制的发展具有重要指导价值。

相关论文信息:https://doi.org/10.1126/science.adv4551

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。