|

|

|

|

|

研究被批“毫无价值”,“95后”博士生用重磅论文回应 |

|

|

“根本没法落地!”当博士生费纪鹏向一家行业巨头介绍自己参与研发的新型材料时,被当头泼了一盆冷水。

最近,这项曾被判了“死刑”的研究,不仅登上了Science杂志,更催生了一家前沿科技公司。而当初那个不屑一顾的行业巨头,如今也回过头来,主动抛出了合作的橄榄枝。

费纪鹏(右二)和团队成员受访者供图

费纪鹏(右二)和团队成员受访者供图

?

“95后”山东小伙费纪鹏,目前在新加坡南洋理工大学攻读博士学位。他与导师李宏开发出一种能显著降低建筑墙面温度和空调能耗的新型无机被动制冷涂料——CCP-30。费纪鹏是相关研究论文的第一作者。他还凭借这项成果成为新成立的科技公司创始人,开始把技术推向市场。

“不可能”?

费纪鹏本科毕业于电子科技大学。就读期间,他加入课题组进行燃料电池薄膜研究,由此积累了宝贵的实验研究经验。“老师告诉我,技术研究成果转化出来才更具社会意义。所以,本科期间我就想做那种看得见、摸得着、用得上的研究。”他说。

2020年,费纪鹏进入南洋理工大学读博。学校所在的新加坡,常年酷热,平均气温高达30℃以上,当地空调能耗占到全国总用电量的近三分之一。在当地,制冷不再是舒适需求,而是“生存的必需”。

费纪鹏意识到,这不仅是新加坡的痛点。随着产热加剧,中国乃至全球都可能面临类似的“热痛点”。于是,他敏锐地将目光投向了“被动制冷”技术——通过自然现象或物理过程实现温度控制的技术。

然而,当费纪鹏带着初期研发的“水凝胶材料”寻求建筑企业合作时,却遭遇当头棒喝。新加坡某建筑开发巨头直言:“建筑行业需要稳定耐用的材料。你们这个材料稳定性、耐候性差,根本没法落地。”此外,“光污染隐患”“制冷效率低”等来自行业的质疑声也接踵而至。

费纪鹏坦言,来自产业界的尖锐反馈,无疑是一种巨大打击。“当时感觉被泼了一盆冷水。”他回忆道。

好在他并未因挫折止步。调整一段时间后,他从这些“不可能”的论断中,精准捕捉到研发的突破口——解决“不可能”背后的问题,不就是创新吗?

与产业、企业打交道,让他深刻意识到:研究要想真正落地,必须跳出实验室思维,打造符合工程需求和现实需要的产品。

闯难关

面对“无法落地”“毫无价值”的断言,费纪鹏革新材料体系,展开跨学科攻坚。

他利用课余时间自学混凝土化学知识,并与合作者韩頔博士在南洋理工大学一处楼顶反复测试,探索材料性能边界。

多次室外实地测试,让费纪鹏看清一个事实:城市发展导致高楼林立,房顶空间正被光伏设备等基础设施大量占用,可用于降温的面积日益缩小。这促使他将研究重点转向建筑侧墙——一栋建筑约70%的外界热量通过侧墙进入,这才是降温的主战场!

方向明确后,他们又遇到两大核心难题。

第一个难题是光稳定性。费纪鹏表示:“传统建筑外墙涂料的多孔结构遇水后会像湿透的纸一样变得半透明,失去作用。一旦下雨,墙面斑驳变色,既影响美观,也挡不住太阳热量。”

费纪鹏果断改用更稳定的无机材料,但关键挑战在于如何确保这种新材料在干燥和湿润状态下都能维持高反射性能。

从2022年初开始,他和团队其他成员一道投入大量精力,进行机理研究和配方调试——查阅文献、学习水泥化学知识、咨询行业专家,并通过大量正交实验不断优化。

历经近8个月的反复探索和失败尝试,他们终于在2023年中设计出一种独特的无机结构方案,成功确保了材料在干湿状态下的光学稳定性。

“室外实验是最大的‘烤验’。”费纪鹏回忆,许多个正午,烈日当空,他们不得不在户外调试关键样品,紧盯被烈日炙烤的电脑屏幕读取数据。热浪翻滚,长时间暴晒脱水,令人几近晕眩。

“但看到实时数据有进展,就觉得值了。”费纪鹏笑称,“做实验像养小孩,成果露头,再难也得守下去。太阳越大,实验场景反而越好。”为收集数据、验证效果,他们坚持与高温较劲,经历了长达几年的室外“烤验”,冰咖啡就是他们每日的支撑。

然而,事情往往没那么简单,墙体开裂难题令他们头疼不已。他们在实验室里调好的配方涂料,在新加坡的户外条件下,一刷上墙,就因水分快速蒸发而裂开。

费纪鹏分析,这主要是因刷墙时涂料表面积大增、水分蒸发太快而引起的毛细收缩应力问题所致。为了解决这个问题,他灵机一动,用极细小的纳米颗粒代替传统砂石。这些纳米颗粒能像小海绵一样“锁住”一部分水分,精准控制水分蒸发的速度。这样一来,涂层在施工干燥时结构更稳定,有效抑制了裂纹。

为验证这项技术在全球的应用潜力与实际效果,在导师李宏的引荐下,他们与中国科学院长春光机所、沙特阿卜杜拉国王科技大学、美国伊利诺伊大学香槟分校展开合作。

费纪鹏和李宏主导团队协作,积极沟通协调,韩頔深度参与实验与模拟,工业界友人王甦为研究提供宝贵的行业经验……费纪鹏坦言:“没有交流就没有火花,正是这样的碰撞推动研究稳步前进。”

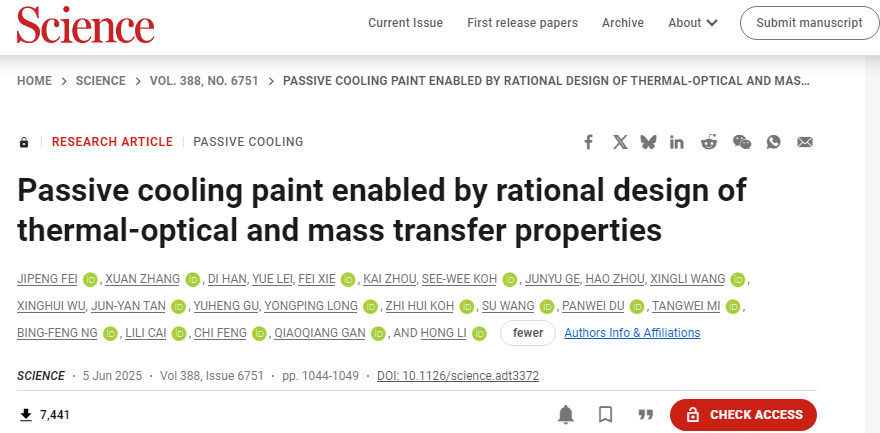

最终,该研究取得成功!相关成果于2024年10月投稿Science,经历两轮修改,2025年4月正式被接收,6月发表。顶刊的认可,也为这场始于“不可能”的科研征程,画上了漂亮的感叹号!

相关成果发表于Science

相关成果发表于Science

?

产业链

目前,费纪鹏团队开发的被动制冷涂料CCP-30在成本控制上也取得关键突破,预期成本低于商业涂料,且施工便捷。

费纪鹏告诉《中国科学报》,当前研发重点在于进一步提升涂料对金属等基材的黏附力,或开发配套的底漆。未来,该技术对降低建筑能耗、缓解城市热岛效应、助力碳中和目标实现具有实际意义。

为推进技术产业化,自2024年起,费纪鹏专注于对接原材料供应商和涂料代工厂,深入理解生产流程,积极应对各种挑战,严格筛选供应商且持续优化涂料配方。

经过数次迭代,他们成功将实验室配方中的5种原材料拓展至12种,显著提升了产品的施工简易性、稳定性。通过优化比例,成本无显著增加,他们实现了从“无法落地”到切实可行、从“毫无价值”到颇具价值的突破。

这一突破迅速扭转了产业界的看法。当初那家完全不看好他们的头部建筑商,在实地验证后,对这款性能扎实的新型涂料的态度发生了180度大转变——他们主动向费纪鹏抛出合作的橄榄枝。从质疑者到潜在伙伴,其态度的逆转,也吸引了更多建筑企业的关注。

费纪鹏告诉《中国科学报》,他与导师共同创立的Entropy Lab公司早前就已正式完成注册。目前,该公司首款基于辐射制冷原理的涂料产品已实现商品化,计划应用于充电桩外壳、工业集装箱,以及绿色建筑等方向。

费纪鹏直言自己更看重中国完整的产业链、高效的协作环境以及广阔的应用场景。“在中国,南方建筑降温、北方工业厂房节能都对新型材料有迫切需求,这是一项实实在在的节能工程、民生工程。”目前,他正积极与中国相关方接洽,寻求合作落地机会。

论文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/science.adt3372

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。