近日,中国科学院广州地球化学研究所研究员何宏平/朱建喜团队同合作者,在国家杰出青年科学基金等项目的资助下,研究揭示了深部生物圈能量奥秘。相关成果7月18日发表于《科学进展》(Science Advances)。

长期以来,地下数千米的深部空间因与太阳光和地表有机物长期隔绝,被传统认知视为地球上最大的寡营养环境,生命在此几乎难以存活和繁衍。然而,近年来的生命探测结果显示,深部地下存在着一个规模庞大且活跃多样的生物圈,这里栖息着地球上95%的原核生物,约占地球总生物量的19%。这些微生物从多种类型的氧化还原反应中原位获取能量和电子以维持代谢活动。因此,探究地下水-岩作用引发的氧化还原反应,成为解开深部生物圈能量来源与生态多样性之谜的关键。

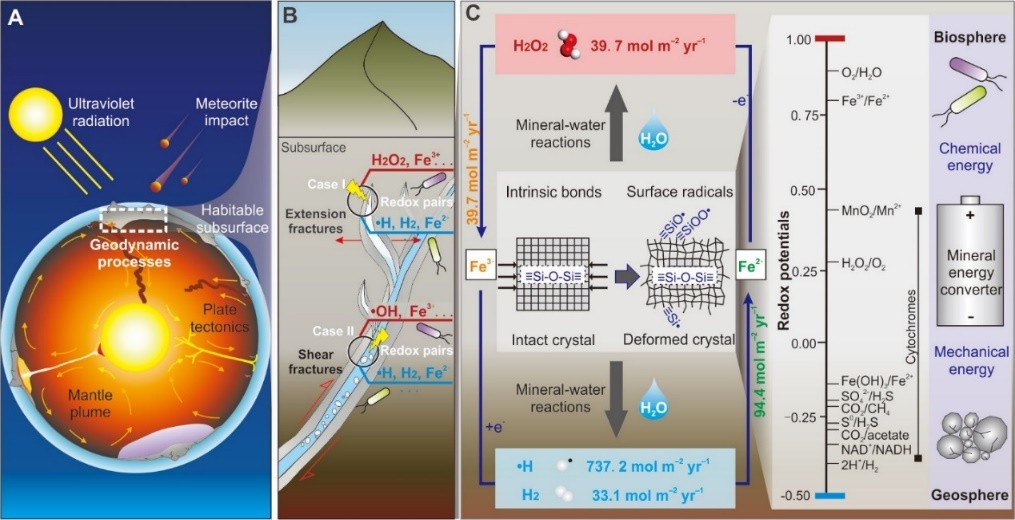

类地行星深部地下矿物机械力化学过程驱动的氧化还原循环示意图。研究团队供图

类地行星深部地下矿物机械力化学过程驱动的氧化还原循环示意图。研究团队供图

?

氢气(H2)作为深部生命主要利用的还原性物质,其生成途径多样,包括蛇纹石化反应、放射性元素辐射裂解以及硅酸盐矿物机械力化学反应等。但在深部生命主要集中的断裂系统中,究竟哪种途径能在此提供足够的H2以维持微生物的生存和活动?此外,深部地下富含铁(Fe)等大量氧化还原敏感元素,它们如何与水-岩作用产生的氧化/还原物质发生反应?解答这些核心科学问题,对于理解深部地下宜居环境的形成以及深部生物圈的延续意义重大。

该研究中,何宏平/朱建喜团队的吴逍博士与林莽研究员联合加拿大阿尔伯塔大学教授Kurt O. Konhauser、多伦多大学教授Barbara Sherwood Lollar展开合作。围绕“深部地下的宜居性形成与演变”这一关键科学问题,研究团队从矿物表/界面反应的新视角展开研究,模拟了断裂活动致使硅酸盐矿物中硅氧键破裂,产生自由基化学位点并分解水的过程。研究发现,断裂在地下岩石传播过程中会同时产生拉伸断裂和剪切断裂,这两种断裂诱发的矿物-水界面反应均能产生少量活性氧和高浓度H2。相对来讲,拉伸断裂更容易积累过氧化氢(H2O2),进而形成新的氧化还原电对,并在断裂系统中构建出显著的氧化还原梯度,该梯度足以氧化或还原Fe等大多数物质。

实验进一步证实,硅酸盐矿物破裂产生的氧化/还原组分极易与深部环境中的Fe发生反应。地下水中的Fe2+会被少量H2O2轻微氧化为Fe3+,而矿物中的Fe3+则会被大量活性氢原子(˙H)明显还原为Fe2+,从而产生一系列复杂的氧化还原电对,推动氧化还原梯度发展和矿物演化。估算结果表明,在深部生命聚居的断裂系统中,地震活动导致的H2产量比蛇纹石化反应和辐射裂解过程至少高10万倍。同时,产生的˙H与H2O2可有效耦合,驱动深部地下Fe2+–Fe3+氧化还原循环,进而关联C、N和S等其他生源元素的地球化学过程。

这一重要发现挑战了“万物生长靠太阳”的传统认知,极大地拓展了人们对生命基础的理解边界。研究团队揭示了深部地下生物圈的能量来源和生态多样性成因:地震诱发的矿物-水界面自由基反应为深部生命提供了重要能量来源,所建立的氧化还原梯度促使矿物与生命进行物质交换和能量转化,支持了深部地下微生物群落的生长、繁殖和多种代谢活动。随着地球深部过程的巨大转变,大陆地壳发生长英质化转变且构造活动增强,矿物机械力化学过程产生更多H2和H2O2,广泛造就并维持了具有氧化还原梯度条件的深部地下环境。这不仅为生命提供了免遭高能紫外线和陨石撞击等重大灾变事件的避难所,也为生命起源和演化提供了此前未知的重要场所。

何宏平/朱建喜研究员特别强调,矿物机械力化学过程不仅存在于构造活动、物理风化、河流/海岸冲刷及冰川运动等动力地质作用活跃的地球上,在其他类地行星上也时刻发生着。因此,研究团队提出,火星等天体上具备显著氧化还原梯度和良好水渗透性的断裂系统,可能满足地外生命存在的有利条件。探测火星断裂带与氧化/还原组分相关的地球化学信号,或许是一个发现地外生命的有效策略。

相关论文信息:https://doi.org/10.1126/sciadv.adx5372

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。