近日,中国科学院华南植物园研究员刘勋成/刘楠团队在国家重点研发计划、国家自然科学基金等项目的资助下,采用二代、三代测序技术结合染色体构象捕获技术,组装了热带海岛植物过江藤的基因组,并基于多组学和功能验证分析解析了过江藤耐盐的分子机制。相关成果发表于《植物学杂志》(The Plant Journal)。

过江藤是多年生马鞭草科草质藤本植物,广泛分布于热带和亚热带滨海区域。它耐盐、耐贫瘠砂质土壤,覆盖能力强,抗病性与适应性佳,在热带珊瑚岛高温、高光、高盐等恶劣环境中不易枯死退化,还能抗外来入侵,减少有害植物,近年来被广泛用于热带珊瑚岛植被构建。不过,其耐受盐胁迫等极端环境的分子机制此前尚未明确。

过江藤耐盐分子机制。研究团队供图

过江藤耐盐分子机制。研究团队供图

?

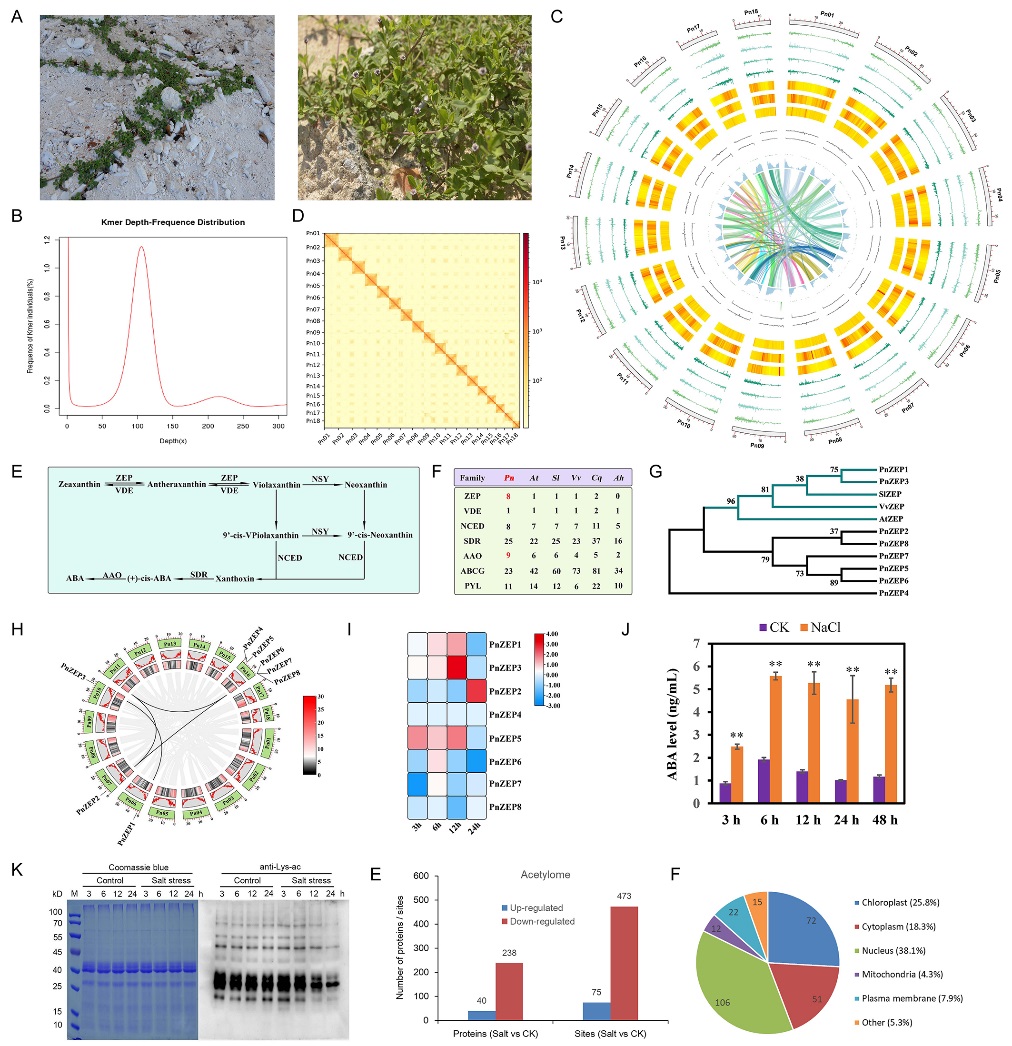

研究团队通过最新的测序技术组装出过江藤染色体级别的基因组,长度达403.07 Mb,95.35%的序列锚定在18条染色体上。基因组进化分析表明,过江藤历经两次全基因组复制事件,与环境适应性及次级代谢产物合成相关的基因在长期进化中明显扩张。

转录组分析发现,激素合成与信号转导、离子转运相关基因的扩张和高表达,在其耐盐过程中作用关键。其中,编码玉米黄质环氧化酶(植物类胡萝卜素代谢与脱落酸(ABA)生物合成的关键酶)的ZEP基因家族扩张显著(是模式植物拟南芥的8倍),盐胁迫后表达量大幅提升,这与盐胁迫下过江藤长期保持高浓度ABA水平紧密相关。遗传和生化分析显示,过量表达代表性ZEP基因可促进植物体内ABA生物合成,提高耐盐性。

基于基因组数据,团队进一步对盐胁迫后的过江藤开展蛋白组和赖氨酸乙酰化修饰组学分析。结果显示,盐胁迫使大量参与信号转导、碳水化合物运输和代谢以及转录调控的基因发生明显去乙酰化变化。在氧化应激中起关键作用的谷胱甘肽转移酶GST的第250位赖氨酸残基(K250)在盐胁迫后去乙酰化明显,且该变化显著提高了GST蛋白的抗氧化相关酶活性,减少植物体内活性氧积累,增强了植物对盐胁迫的耐受性。

综合分析结果,研究团队构建了过江藤应对盐胁迫的分子网络:基因组层面,两次全基因组加倍带来基因扩张,为耐盐性奠定基础;转录层面,盐胁迫激活相关基因表达,抑制生长发育基因,实现资源合理分配;蛋白质修饰层面,通过蛋白质去乙酰化调节活性,应对氧化应激。目前,研究团队已获2项国家发明专利。

相关论文信息:http://dx.doi.org/10.1111/tpj.70325

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。