近日,南方海洋科学与工程广东省实验室(广州)(简称广州海洋实验室)海洋生物演化与保护生物学团队在国家自然科学基金等项目的资助下,提出应将演化生物学原理系统性纳入生物多样性保护,发展“保护演化生物学”的新兴交叉学科。相关综述文章发表于《分子生物学与进化》(Molecular Biology and Evolution)。

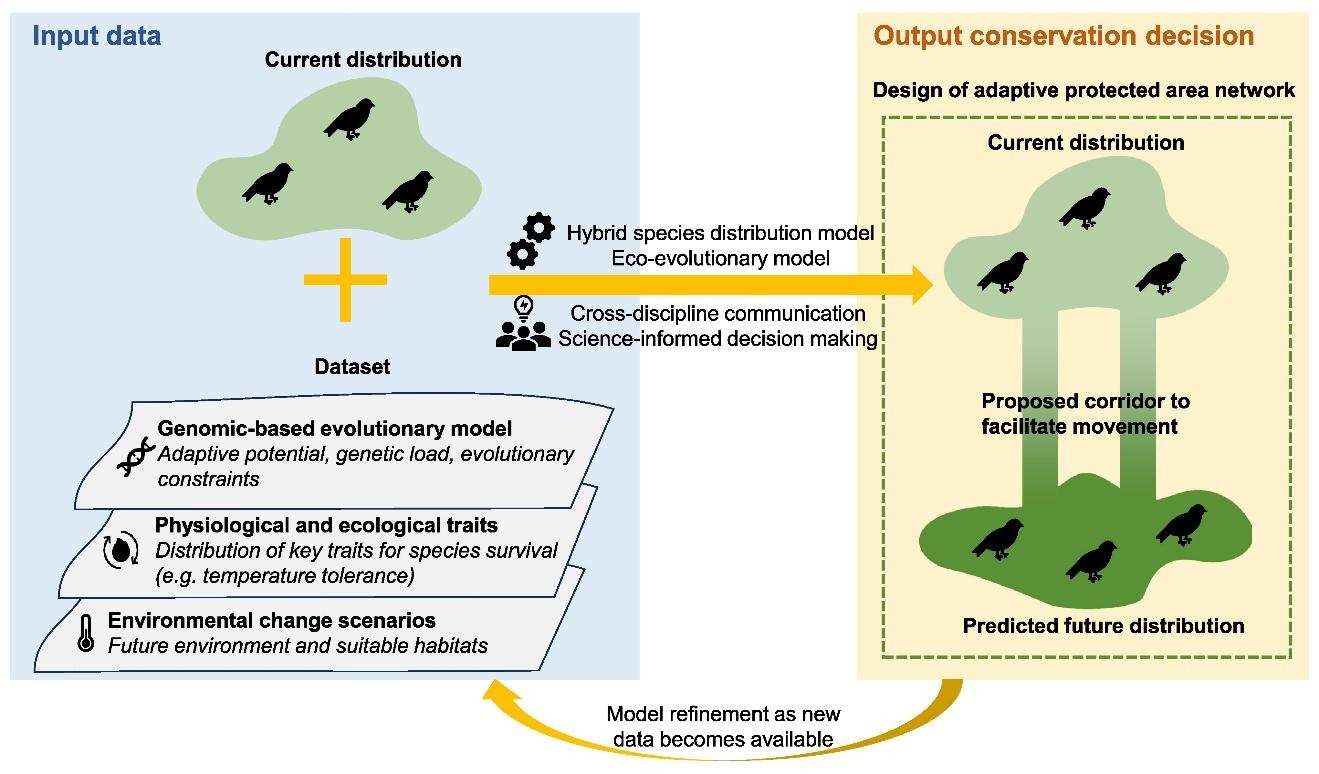

开发生态-演化模型以预测物种的未来分布并开展优先保护工作。研究团队供图

开发生态-演化模型以预测物种的未来分布并开展优先保护工作。研究团队供图

?

文章指出,传统的保护生物学主要聚焦于生态和种群层面的干预,如栖息地维护与物种恢复,但往往未能将濒危物种的适应性维持、遗传多样性保护等演化动态纳入科学研究与保护决策。在当前环境快速变化的背景下,仅依赖生态策略可能不足以满足生物多样性长期续存的需求。因此,将物种形成、分化、环境适应等演化过程纳入保护战略,是实现有效保护管理的关键。

文章强调,过去演化历史中的事件(如气候变迁、物种间互作)深刻塑造了当前的生物多样性格局,文章通过代表性研究案例,强调了识别遗传谱系和“演化显著单元”(ESU)对于制定更精确的保护单元和优化管理策略的重要性。文章还探讨了协同演化关系对于维持生态系统功能的重要性,以支持构建多物种的系统性保护框架。面对目前气候变暖、酸化、污染等快速环境扰动,当下的保护演化生物学逐渐聚焦于评估物种的快速适应能力与表型可塑性。

基于基因组学、转录组学与表观遗传学的前沿研究表明,许多物种可能具备超出预期的适应潜能。为提升物种在未来环境中的生存与适应能力,研究可利用新兴的生态-演化模型,进一步预测环境变迁下物种的种群演化轨迹、地理分布动态与灭绝风险,制定前瞻性、动态适应的保护策略,以维持物种演化潜力、增强物种抗逆性,从而应对未来生态挑战。

文章呼吁未来的保护演化生物学研究应开展长期监测与系统采样、开发整合生态-基因组-演化的新模型,并积极加强对演化理论的传播教育,推动其纳入国家与国际生物多样性保护政策。

文章提出的保护演化生物学框架通过连接过去的演化历史、当下的适应能力与未来的演化潜力,为应对全球气候变化、栖息地破碎化与新兴疾病等多重挑战提供了系统性、前瞻性的科学指导。

相关论文信息:https://doi.org/10.1093/molbev/msaf122

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。