“中国最高的树在哪里?”

这是郭庆华20年前就好奇的问题。他在美国读博与任教期间,每年都会去加州红杉国家公园转一转,那里生长着世界上已知最高的树——一棵116米的巨型红杉。

2023年,作为北京大学遥感与地理信息系统研究所所长,郭庆华与国内科研团队合作,找到了一棵102.3米高的西藏柏木,这棵树被冠以“亚洲第一高树”称号,还频频登上“热搜”。

寻找最高的树,靠的不是运气,是郭庆华团队自主研发的“空地一体化”激光雷达(LiDAR)软硬件系统。而他想回答的生态学问题,也远不止最高的树在哪里这个“小目标”——

郭庆华与团队测量中国树密度发现,截至2020年,全国有1426亿棵树;他参与了中国最新一代植被图的绘制工作;他还主办了LiDAR森林生态应用培训班,今年6月底,第十届培训班刚刚落下帷幕。

郭庆华与102.3米的“树王”。

郭庆华与102.3米的“树王”。

精准还原每一棵树的形态

郭庆华的办公室位于北京大学遥感楼,20世纪90年代,他的硕士研究生学习生涯也在这里度过。2005年,他从美国加州大学伯克利分校环境学专业博士毕业,成为加州大学默塞德分校的助理教授,开展森林遥感与地理数据分类研究。

那时,有森林管理人员对学者说:“你们做的传统遥感不能解决实际问题。”

郭庆华告诉记者,“传统”技术包括光学遥感、雷达遥感等,但这些技术存在一定缺陷,例如无法穿透植被、无法获取树的数量和垂直结构等信息,只能在电脑显示“一片绿色”。“任何生态环境保护工程的开展,都需要对生态环境进行精准的本底调查。只有获得树木生长的更精细数据,才能搭建好的模型、给出准确的生态评估。”

如何才能准确还原森林的模样?郭庆华想到了彼时刚走向民用的LiDAR。LiDAR也被称为激光探测与测距系统。搭载LiDAR传感器的设备每秒可发出几十万个脉冲,并实时接收反射信号。更重要的是,激光脉冲可以“透视”森林,通过测量脉冲到达叶片、树枝、树干的时间与距离,不仅能精准捕捉森林的三维结构,而且连每片叶子生长至掉落的厘米级变化都能被精准记录。

这样的精准捕捉与“一片绿色”相比,颠覆了郭庆华的认知。他先后参加了美国的火灾后森林评价与地质变化监测项目,成为首批将LiDAR技术应用于生态场景的科学家,但他深知这项技术的痛点。那时LiDAR传感器都搭载在有人驾驶的飞机上,硬件设备成本高。此外,处理LiDAR数据的算法尚不成熟。

而大洋彼岸的国内,没有人做LiDAR体系的研发。郭庆华决心把在美国积累的经验带回国。2012年,他放弃美国终身教授的“铁饭碗”,回国成为一名“北漂”,一头扑进LiDAR技术研发之中。

“如何降低LiDAR的硬件成本,让技术普及?”郭庆华尝试了刚刚进入大众视野的无人机。那时民用无人机远不如现在轻便、稳定。他和团队发现,无人机设备中最大的“卡脖子”问题就是“惯性导航”,而这个部件是决定无人机飞行姿态稳定的核心。

于是,他和团队瞄准惯性导航产生误差的原因,开发了高精度、低成本的惯性导航模块以及配套的组合导航算法。这样一来,无人机飞得更稳了,惯性导航也与LiDAR系统高效适配。

在迭代无人机技术的同时,郭庆华与团队还研发了地面手持式、背包式、车载式LiDAR设备。10年间,他们不仅实现了硬件系统的国产化自主开发,还推出免费使用的算法软件,降低了LiDAR的成本。

使用团队开发的点云算法,激光数据被提取、拼接、合并、建模,每一棵树的形态都被精准还原至厘米级,回答“最高的树在哪里”这个问题的时机逐渐成熟。

从最高的树到更广尺度的森林调查

过去,想要测量一棵树的高度,可以由人在地面利用测距仪粗略算出。但在广袤的森林中,能否精准找到一棵树的最高点,是个现实问题,更不用说中国国土面积如此之大。

2016年,郭庆华团队基于世界上高树分布的气候影响因子,首先分析了中国高树的潜在分布区域,大致锁定了藏东南地区。

而精准定位“树王”,就需要团队研发的“黑科技”。他们让自研LiDAR无人机飞过藏东南地区,对森林进行大面积“CT扫描”,框出了一片巨树生长区域。

郭庆华解释,无人机设备可以描绘林冠层的情况、测绘树高,若想核实更精准的树高信息,则需研究人员使用背包或手持设备深入森林腹地,围绕高树所在地做地面扫描。这一过程也能采集树木胸径以下的信息,为后续的生态生理学研究提供信息。

2022年,郭庆华与合作者锁定了一棵76.8米高的不丹松。一年后,他们找到了约35层楼高、102.3米的西藏柏木,新纪录至今已保持两年。

媒体的连续报道,让他潜心付出十几年的遥感新技术“出圈”,被大众所了解。

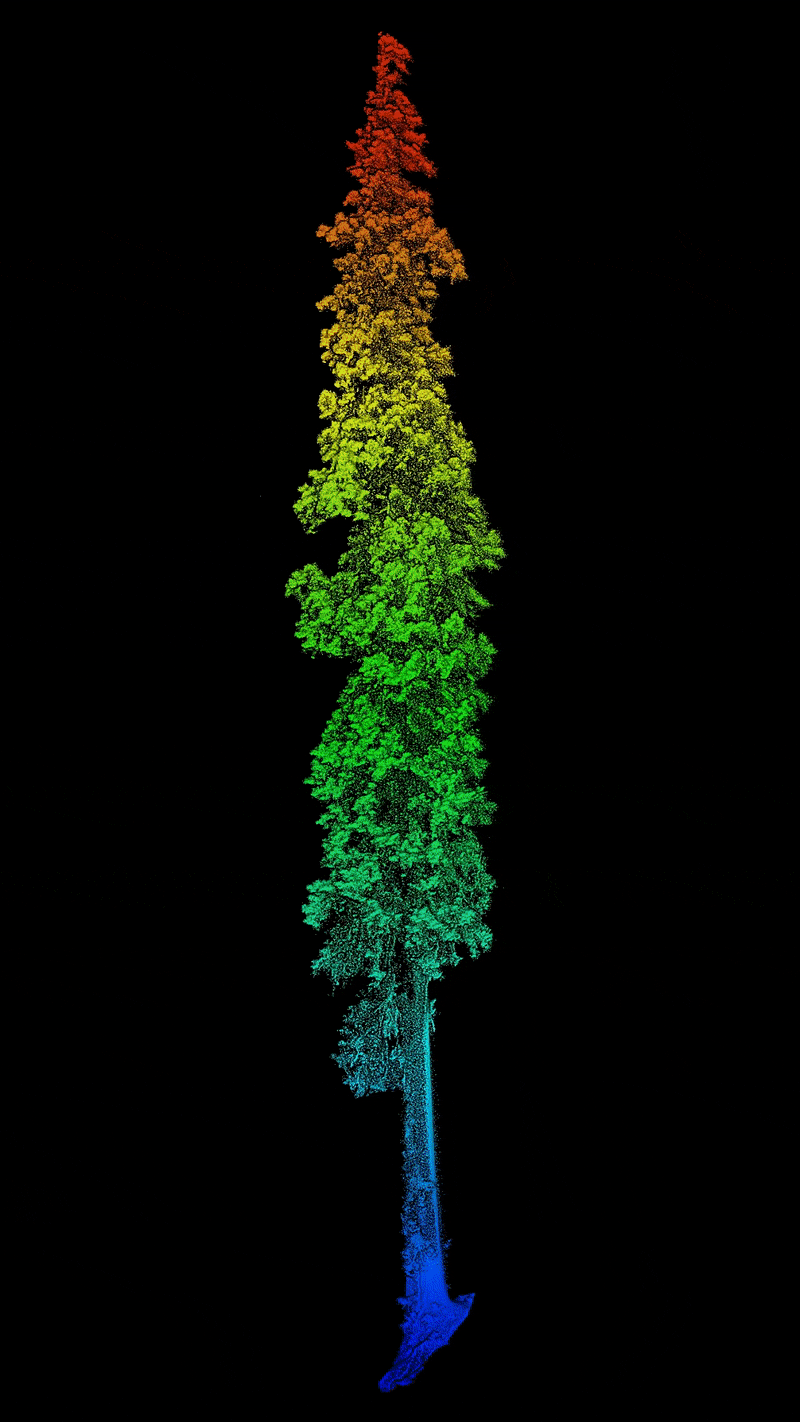

102.3米“树王”的激光点云图。

102.3米“树王”的激光点云图。

郭庆华介绍,找到“巨树”后,植物生理学家就能进一步研究树为什么可以长那么高、其生长限制因子是什么。他透露,团队最近又驻扎在“树王”附近,给无人机外接“剪刀”,采集树的最顶端叶片,探究叶片气孔吸收雾气的机制。

此外,他表示,未来应围绕最高的树建立“巨树公园”,既能针对性保护孕育西藏柏木高树的森林,也能让普通游客在合理的距离感受高树的雄伟。

除了研究最高树,郭庆华团队还在开展更广尺度的森林调查。

过去几十年来,全国植被类型发生了显著变化,一些地区虽更新了植被图,但在比例尺、分类系统和制图目标上缺乏一致性。从2018年开始,郭庆华作为“新一代中国植被图绘制”项目的负责人之一,与全国300多名学者合作,开展国内森林资源本底调查工作。

这一工作依托中国科学院A类战略性先导科技专项“地球大数据科学工程”项目,借助众源采集结合专家鉴定的方式,获取植被类型样本后,基于包括LiDAR在内的多源遥感数据实现植被分类。

在实地考察中,郭庆华课题组的老师和学生会各自跟随一个省份,进行野外LiDAR数据采集。郭庆华也会去往各地,对LiDAR设备的使用进行培训。

郭庆华办公室收藏着一本绿皮“老古董”,这是上世纪七八十年代绘制的中国植被分布图。他说:“我正在做中国最新一代植被图绘制工作,有了完善的LiDAR体系,就能更高频、精准地更新中国植被分布图,并及时指导生态保护项目。”

郭庆华团队在野外。受访者供图。

郭庆华团队在野外。受访者供图。

为生态管理提供精准信息

在郭庆华看来,一项创新技术“从0到1”的突破,离不开科研人员的开放态度和对创新点的捕捉。他同时意识到,想要将科研成果转化成生产力、实现“从1到100”的积累,离不开工程团队的技术支持。

“算法的创新和工程性进展不一定能在考核体系中体现,但是工程团队在软硬件研发中的作用,是取得科研进展所不可或缺的。”把科研阵地搬回国的同时,他成立了公司——数字绿土。

而LiDAR技术的用武之地,也不只是林业管理。郭庆华介绍,搭载LiDAR的无人机还可以参与电力巡检,通过检测植被是否给电力线造成障碍,进而避免潜在火灾。

“过去,电力巡检需要人工完成,效率很低,如果在空中作业,有人机不仅成本高,也更容易发生事故。因此,电力巡检最大的需求就是,用更便宜的设备实现高效的安全检查。现在,用搭载LiDAR的无人机,就能廉价、高效实现电缆的大面积精细扫描。”

十余年来,他们面向生态地质调查、安全巡检的需求,逐一攻克技术难题,不仅研发了地面与低空LiDAR扫描器,还推出集成点云算法的软件平台LiDAR360,解决了点云数据时间对齐、校准等问题。他们的硬件产品销往全球40多个国家,软件平台的用户遍布全球137个国家。

郭庆华在书写科研“书架”与技术软硬件“货架”的同时,也没有耽误教学的使命。他编写LiDAR教材,为本硕学生开设遥感课程,还致力于面向校外开展LiDAR培训。让他感动的是,今年6月底的第十届培训班,有一位来自中国科学院空天信息创新研究院的汇报专家,曾是第一届森林生态应用培训班的学员。

如今,培训班已经服务3万余名学员。“通过这些年的培训,我们鼓励科学家多分享科研成果,让更多人了解LiDAR技术的应用前景。现在掌握技术的人越来越多,我们就教大家如何做好数据分析。”郭庆华告诉《中国科学报》。

这位北京大学遥感与地理信息系统研究所所长儿时生活在广东潮汕渔村,自小与稻田、河流、青蛙打交道,早就明白人类对自然资源的依赖。如今,郭庆华推动LiDAR技术的普及与发展,实现了回国时的部分心愿。他说,自己将继续探索,为生态管理提供精准信息,实现地球“绿土”的高精度“数字化”。

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。