在我国交通运输版图中,柴油车尤其是重型货车堪称“经济动脉”——承担着全国70%以上的公路货运量,是物流运输和经济发展的“强劲引擎”。但这个“大力士”也有“副作用”:高频次长途运行使其成为交通行业大气污染“头号选手”。

氮氧化物(NOx)、颗粒物(PM)……这些柴油车排放的污染物,是我国大气PM2.5和臭氧(O3)污染的主要“元凶”,全国NOx排放总量约30%的贡献来自柴油车。

怎么啃下这块“硬骨头”?这是美丽中国建设的一道“必答题”,也是一个关乎自主技术的“卡脖子”难题。中国工程院院士、中国科学院生态环境研究中心(以下简称生态中心)研究员贺泓带领团队迎难而上,以“催化剂技术”为突破口,25载砥砺前行,攻克了这道难题,并实现了技术的迭代升级。近日,贺泓团队的研究成果获得2024年度中国科学院杰出科技成就奖-技术发明奖。

“卡脖子”困境下的破局之路

催化剂成为核心突破口

2001年,在海外深造工作11年的贺泓怀着科技报国之心,告别加拿大的合作导师、诺贝尔化学奖获得者约翰·普兰尼毅然回国。面对当时国内严峻的环境污染问题,他将目光锁定在柴油车尾气治理这块“硬骨头”上,立志要攻克这一技术难题。

彼时的中国,正处于经济快速发展与环境保护并重的新阶段。交通运输行业是环境污染和碳排放的“大户”之一。

更严峻的是,我国重型货车虽然仅占机动车保有量不足10%,却贡献了超过50%的碳排放,其排放的NOx和PM也分别占汽车总排放量的75.4%和52.1%,成为“高污染、高排放”的典型代表。

“由于我国柴油车排放标准实施时间较欧美同类标准要晚近10年,研发严重滞后,使得我国柴油车排放控制存在‘卡脖子’技术难题。”贺泓回忆说。

自2001年开始,我国机动车污染排放标准从无到有,从国一到国六换挡升级,仅用二十余年,这对重型柴油车污染控制技术提出了前所未有的挑战。

与汽油车相比,柴油车采用富氧的燃烧模式,具有燃烧效率高、燃油经济性好的优势。然而,这一燃烧特点带也来了新的技术挑战:提高柴油机燃烧效率会加剧热力型NOx排放,形成难以协调的“跷跷板效应”。

贺泓敏锐地认识到:“关键就在于高性能的后处理催化材料!”

贺泓(中)与团队成员在中国重汽产线做生产工艺研究(2011年)。受访者供图

贺泓(中)与团队成员在中国重汽产线做生产工艺研究(2011年)。受访者供图

?

于是,他带领团队将突破口锁定在催化材料这一核心技术上。作为柴油车排气净化系统的关键组成部分,催化材料的性能直接决定了NOx、PM等污染物的转化效率及排放达标水平,是突破技术瓶颈、提升净化效率的关键和难点所在。

机遇总是眷顾有准备的人。2001年,国家863计划首次纳入资源环境技术领域,贺泓成功获批首个柴油机NOx净化技术研究课题。从此,他和团队开启了长达25年的科研长跑,连续承担“十五”到“十四五”期间的863计划和国家重点研发计划项目,在柴油车污染控制领域持续深耕。

从实验室到公路25年长跑

练就减污降碳“双杀技”

在攻克柴油车尾气净化这一世界性难题的过程中,贺泓带队构建了“原理性技术-工艺性技术-产业化应用”全链条创新体系,开创了我国柴油车尾气治理的新局面。

“我们的研究路径很明确:先吃透催化反应机制,实现高性能催化剂的设计合成;然后利用产业化技术研发平台,解决放大合成、涂覆成型等技术难题,最终实现自主可控生产以及规模化应用。”贺泓介绍说。

这条看似清晰的科研路线,走起来却充满艰辛与变数。最初,基于技术先进性考量,研究团队选择了以车载燃油和乙醇添加剂作为还原剂的碳氢选择性催化还(HC-SCR)技术路线来实现NOx净化。但2004年欧洲排放标准升级后,国际上侧重于以尿素为还原剂的氨选择性催化还(NH3-SCR)技术路线,这迫使团队不得不转向“双轨并行”策略。

在技术推广阶段,研究团队本想推广更先进的HC-SCR技术,却遭遇到未曾料到的市场阻力。这使他们不得不重新布局:“既要考虑技术先进性,又要兼顾现实可行性。”最终,他们优先满足国家重大需求,全力攻关NH3-SCR技术,成功研制出满足国四到国六标准的系列后处理系统。

贺泓还组建了专项攻关团队,成功实现了催化剂技术的迭代,完成了从传统钒基催化剂到富铝分子筛催化剂的技术跨越。

“每个突破都是集体智慧与努力的结晶。”贺泓强调,团队构建了老中青结合、多学科交叉的创新梯队,形成了覆盖基础研究到工程转化的完整创新链条。

在这个团队中,贺泓作为带头人,负责规划研究方向和总体技术路线;催化剂关键原理及技术的攻关突破,由生态中心研究员余运波、何广智与中国科学院城市环境研究所(以下简称城市所)研究员连志华主要负责;而中试验证、放大生产和技术落地等环节,城市所研究员单文坡和生态中心研究员单玉龙则发挥了关键作用。

除了团队内部分工明确、高效协同,研究团队还采取了“开放式攻关模式”,将深层次合作扩展到团队外部。2012年,贺泓与浙江大学教授肖丰收的一次偶遇,促成了富铝分子筛催化剂的联合攻关。通过“克级-千克级-吨级”的“三级跳”逐步放大,最终实现规模化生产。2015年,为了解决控制系统的“卡脖子”问题,研究团队又与东风商用车一起,开展了自主控制系统的研发,实现了“催化剂-载体-封装-控制”一整套全自主后处理系统的应用,打破了国外公司的垄断。

通过产学研协同创新,研究团队还与整车、整机厂和车用排气后处理厂商等企业合作,研发了适配不同车型的后处理系统,应用成果令人瞩目:已在超过500万辆中重型柴油车上实现应用,满足国四、国五、国六排放标准,年减排NOx约200万吨。同时,富铝型分子筛的高活性也为“史上最严”国六排放标准的实施提供了重要科技保障。

回顾25年来从实验室研究到产业化应用的科研长跑,贺泓总结了三点深刻体会:一是抓基础,以理论创新引领技术突破;二是抓关键,打通科研成果转化的关键卡点;三是抓落地,满足国家重大需求。“科学研究要紧扣国家重大需求,从现实需求中凝练科学问题,把论文写在祖国大地上。”贺泓说。

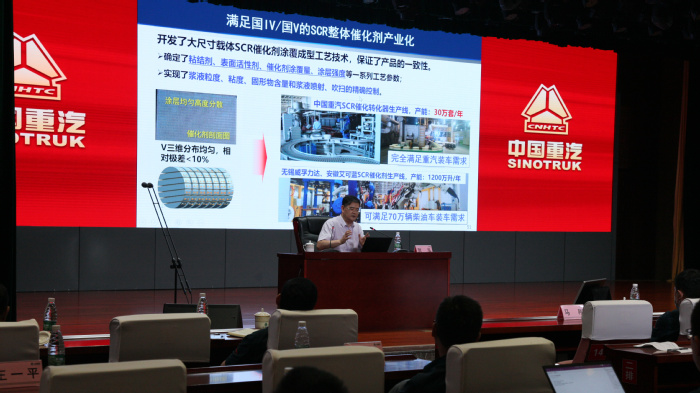

贺泓在中国重汽做讲座(2020年)。受访者供图

贺泓在中国重汽做讲座(2020年)。受访者供图

“夏练三伏、冬练三九”

把论文写在祖国大地上

“科学无国界,但科学家有祖国。”一路走来,这句话始终镌刻在贺泓心中。

贺泓是河北邯郸人,曾在初三、高三接连跳级,提前考入大学。在求学之旅中,他曾立志要做“基础研究”,因为认识到“中国落后在‘技术’只是表象,根子在‘科学’,在于我们的基础研究里没有原创的东西。”

然而,在1998年的一趟归国航班上,他看到被污染的大气像“锅盖”一样罩在我国城市上空,毅然决定从应用研究着手,开展环境治理研究。

为了推动相关研究落地,他一路带领团队“过五关、斩六将”,克服重重困难。

2010年与中国重汽的合作,就是其中一次考验。为突破产业化瓶颈,研究团队在中国重汽的济南厂区安营扎寨,老师、学生与企业工人同吃同住,一起攻关。夏天车间温度超过40℃,冬天又冷得伸不出手,就这样“夏练三伏、冬练三九”,他们终于协助中国重汽建立了首条符合国四、国五的催化剂产线。

然而,与单一企业合作不利于成果的推广应用。为了转变科研成果转化模式,更好地推动成果落地,单文坡带队在宁波市北仑区的海边滩涂上白手起家,抗住了超强台风“利奇马”带来的狂风暴雨,克服了滩涂软土地基沉降等技术难题,最终建成了一个先进的催化材料产业化技术研发平台,打破了从实验室到产业化之间的关键工艺卡点,在柴油车尾气净化催化剂的产业化和规模应用过程中发挥了重要作用。

“科学精神就应该是实事求是、求真务实、不怕困难、开拓创新。”贺泓如是说。

他还向记者分享了跨越科技成果转化瓶颈的三个策略:一是坚持以成果应用和问题解决为导向,在与企业的合作中不计较个人和团队利益得失;二是科研人员进车间,共同攻关建产线;三是建立产业化技术研发平台,将实验室研究推进到工艺技术,全方位与行业企业开展合作,培养一批既懂技术研发又精通后处理系统的复合型人才。

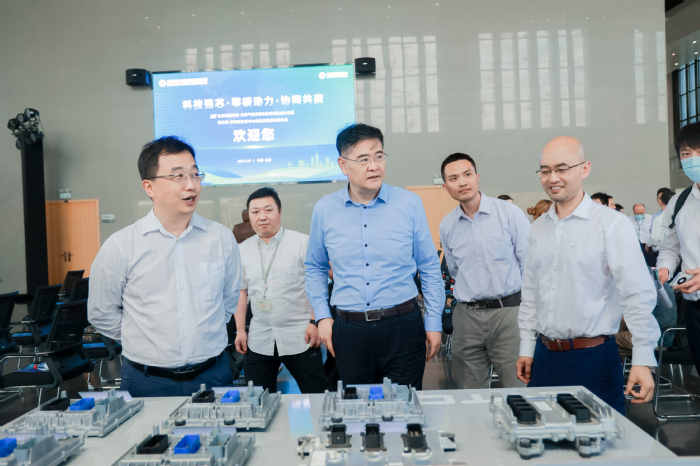

贺泓(中)在东风商用车考察交流(2022年)。受访者供图

贺泓(中)在东风商用车考察交流(2022年)。受访者供图

?

贺泓表示,获得中国科学院杰出科技成就奖既是对团队数十年如一日坚持创新的高度认可,凸显了科技创新在破解环境治理难题中的核心价值,更是对未来科研航向的指引。

“当前,我国交通运输行业经过几十年的快速发展已跻身世界先进行列,减污降碳协同增效已进入深水区。我们将持续深耕基础研究,着力突破技术难关,加速推进新一代清洁柴油车和碳中和燃料内燃机排放控制技术的研发与产业化应用,为全球环境治理贡献‘中国方案’。”贺泓表示。

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。