你身边有没有“怎么吃也不胖”的人?如果有,先别忙着嫉妒,他/她可能只是“赢在起跑线上”。近期,来自日本东北大学、东京大学、东京医科大学的研究者发布于《自然—代谢》(Nature Metabolism)的一项研究显示,受孕于寒冷季节的人在成年后表现出更高的棕色脂肪活性、更强的适应性产热能力、更高的每日总能量消耗、更低的体质指数(BMI)和更少的内脏脂肪堆积。

棕色脂肪的英文简称为BAT,其与白色脂肪对应,以“自带燃烧属性”著称,它在控制体重和御寒方面都非常“积极”。一般而言,BAT越活跃,说明身体的能量代谢越高。日本这一团队研究的着眼点,就是棕色脂肪。

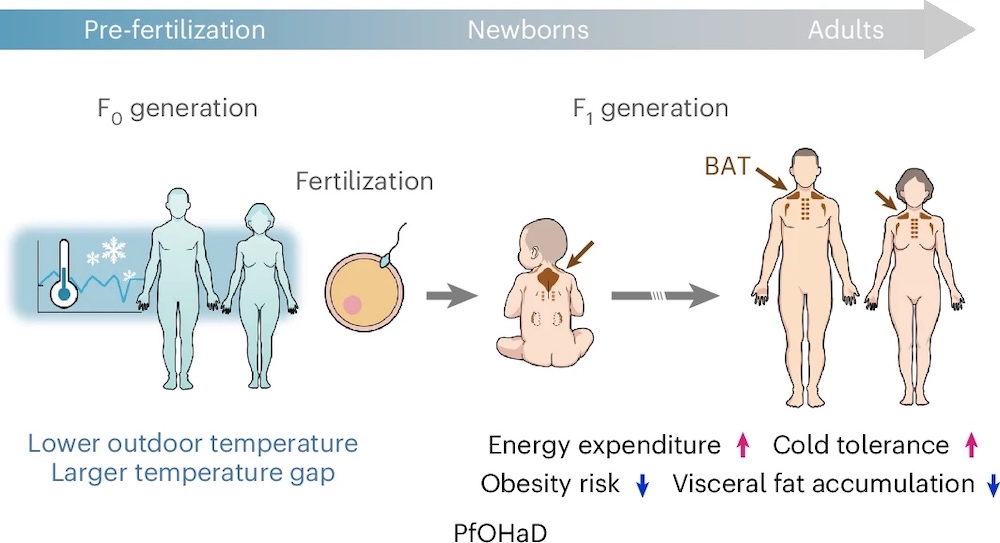

孕前“冷暴露”对BAT代谢和能量平衡的代际影响示意图。图源:论文

孕前“冷暴露”对BAT代谢和能量平衡的代际影响示意图。图源:论文

?

受孕于寒冷季节的人,更能“适应性产热”

在该研究中,他们首先招募了356位年轻健康的日本男性志愿者(队列1),并让他们在19℃的环境中待足2小时,然后通过先进医学影像技术检测他们体内的棕色脂肪是否活跃。为了有所区分,研究者把参与者按照受孕的季节分为“冷季组”和“暖季组”。随后,他们发现,“冷季组”的志愿者拥有更强、更活跃的BAT。具体而言,“冷季组”中有78.2%体内检测到高水平BAT,“暖季组”中这一数据只有66%。

为了进一步验证该结果的普适性,研究者再次招募了286名男女数量均衡、健康的成年志愿者,并把研究对象的年龄扩展至20至78岁之间。检测结果复现了他们此前的发现:“冷季组”志愿者成年后拥有高水平BAT的比例显著高于“暖季组”(56.4% vs 44.4%)。同时,研究者进行了性别分层分析,结果显示“自带BAT加成”的性别差异不大。

但这还不足以回答,受孕于寒冷季节的人是否真的更“抗冻”“代谢旺盛”。为此,研究人员进一步将目光投向能量代谢的3大关键指标:寒冷诱导的非战栗产热(CIT)、餐后产热(DIT)以及全天总能量消耗(TEE)。

在后续的研究中,他们招募了42名健康的年轻男性,同样分为“冷季组”和“暖季组”2组,并测量了他们在27°C和19°C (轻度寒冷)两个温度环境下的静息能量消耗,以此评估CIT水平。结果显示,在轻度寒冷的19°C环境中,“冷季组”志愿者的CIT显著于“暖季组”。之后,研究人员再次招募23名健康男性并将其分为两组,记录他们吃下一顿标准餐后2小时内的能量消耗情况。结果再次印证,“冷季组”志愿者的DIT水平显著于“暖季组”。

此番结果一出,研究人员认为,受孕于寒冷季节的人“适应性产热(代谢)能力更强”。

考虑到实验室结果或许说服力不够,研究团队将“冷季代谢优势”这一现象与真实世界数据作了比对。

研究人员首先引入测量个体自然生活状态下真实代谢率的“金标准”——双标水法,来测量受试者的全天总能量消耗(TEE)。结果不出所料,“冷季组”志愿者一天的能量消耗显著高于“暖季组”。他们还剔除了志愿者的体型和体力活动水平等因素影响,结果显示,“冷季代谢优势”的差异依然存在。

天生“燃脂体质”的潜在遗传机制

团队进一步调取了日本各地近30年的气象数据,来验证这一现象是否具有普适性。分析显示,生活在平均气温越低、昼夜温差越大的地区的人,后代中棕色脂肪活性更高。

在一系列实验结论面前,研究人员试图进一步厘清这种“冷季代谢优势”效应的遗传机制,但目前尚未有突破进展。不过,他们认为,交感神经系统(SNS)或在其中扮演着关键角色。据介绍,SNS是身体应对寒冷刺激的神经中枢,它可以迅速调动产热机制;而棕色脂肪也正是在交感神经的控制下被激活的“热量工厂”,既能“非战栗性产热”,又能快速消耗能量维持身体冷热平衡。

在这些调查实验和研究的基础上,日本这一联合研究团队首次提出 “孕前起源健康与疾病(PfOHaD)” 理论。该理论认为,父母孕前暴露于寒冷环境,可能通过精子DNA 甲基化、组蛋白修饰等表观遗传机制,将“适应寒冷”信号编码进生殖细胞,从而调动后代棕色脂肪相关发育基因(如 UCP1、ADRB3等)的优先表达,进而使其后代天生具备“燃脂体质”。

研究人员认为,这种看似不起眼的“微调”,其实蕴藏着巨大的变化,甚至在某种程度上重塑了能量代谢系统的运行模式——当人的身体更容易被高效燃脂,如影随形的是胰岛素敏感性的提升、脂质代谢的改善,这将从源头上降低肥胖、糖尿病等代谢性疾病发生的风险。

这项研究提示,寒冷季节受孕可能通过影响BAT活性,对后代肥胖风险具有防护作用。不过,研究者也指出,因该系列研究聚焦于“受孕期间的环境温度”,其他现实中对后代产生影响的因素如“孕前及孕初期的营养水平”“受孕期间的压力水平”等变量很难在实验中完全剥离,故该结论仅适用于“基于观察性人群数据和模型的推演”,要建立后代BAT活性与受孕前冷热环境之间的因果关系,仍需要长期的追踪和干预性试验来印证。

相关论文信息:

doi:10.1038/s42255-025-01249-2

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。