近日,南方医科大学药学院教授涂盈锋团队从蜜蜂的群体协作中获得灵感,研究构建了“装”有柠檬酸钠和尿酸酶的二氧化硅“纳米马达”,这颗直径仅200纳米的“微型机器人”,不仅能像蜜蜂般在关节液中自主巡航,更可以在关节腔内“吃”掉尿酸结晶。相关成果发表于《自然-通讯》。

“这是全球首个用于痛风主动治疗的可移动能量转换器件。”论文通讯作者涂盈锋对《中国科学报》表示,目前,负载柠檬酸钠和尿酸酶的“纳米马达”在动物实验模型中已展现卓越疗效,关节损伤修复率超90%,且无明显副作用。

涂盈锋指导团队成员实验数据分析。夏涛 摄

涂盈锋指导团队成员实验数据分析。夏涛 摄

?

深入骨髓的8000万人之痛

“每次发作就像无数玻璃渣在关节里搅动”,这是多数痛风患者的共同噩梦。

痛风,这一由尿酸结晶在关节处堆积引发的“帝王病”,如今正以迅猛之势席卷全球,超8000万患者深陷其害。

传统痛风治疗如同用扫帚清理火山灰:非甾体抗炎药与秋水仙碱虽能扑灭急性发作的“火焰”,却无法阻止尿酸结晶持续堆积;别嘌醇等降尿酸药物更因超敏反应风险,让超三成患者被迫中断治疗。更致命的是,尿酸降解产生的过氧化氢如同“余烬”,长期侵蚀关节软骨,甚至诱发心血管疾病。

“当血尿酸浓度超过饱和度,针状结晶在关节沉积,引发的不仅是刀割般的剧痛,更是对心血管、肾脏的持续伤害。”涂盈锋表示,现有治疗始终无法实现“降解-清除”的闭环,“就像在修补一个漏水的桶,却总是无法找到真正的漏洞所在”。

痛风患者常年游走于止痛药与降酸药的夹缝中:非甾体抗炎药伤胃,秋水仙碱损肾,别嘌醇可能引发致命超敏反应。传统疗法如同“扬汤止沸”——降解尿酸产生的过氧化氢犹如暗火,持续侵蚀关节软骨。更棘手的是,人体自身早已失去了分解尿酸的“天然工具”——尿酸酶,这无疑让痛风的治疗雪上加霜。

如何设计一个既能高效降解痛风患者体内尿酸,又能自动清理“余烬”的智能系统?

记者了解到,长期以来,涂盈锋带领团队深入开展“自驱动微纳米马达”生物医学应用等方面研究,专注于开发响应性纳米载体(如pH、温度、光敏感材料),用于重大疾病靶向治疗和精准药物控释,其研究的“微纳米机器人”在药物递送中可突破传统技术局限,被同行评价为“开拓性研究”。

蜂群启发的医疗革命

在一次摸索研究中,涂盈锋团队成员偶然注意到蜜蜂采蜜时会释放信息素引导同伴,形成高效的“群体作业”。这启发团队有了“纳米蜂群”的大胆设想:能否设计一种能在人体关节内自主运动的纳米颗粒,携带人体匮乏的降解尿酸的酶,像一只只小蜜蜂一样,在关节内自主协作,精准“围攻”尿酸结晶?

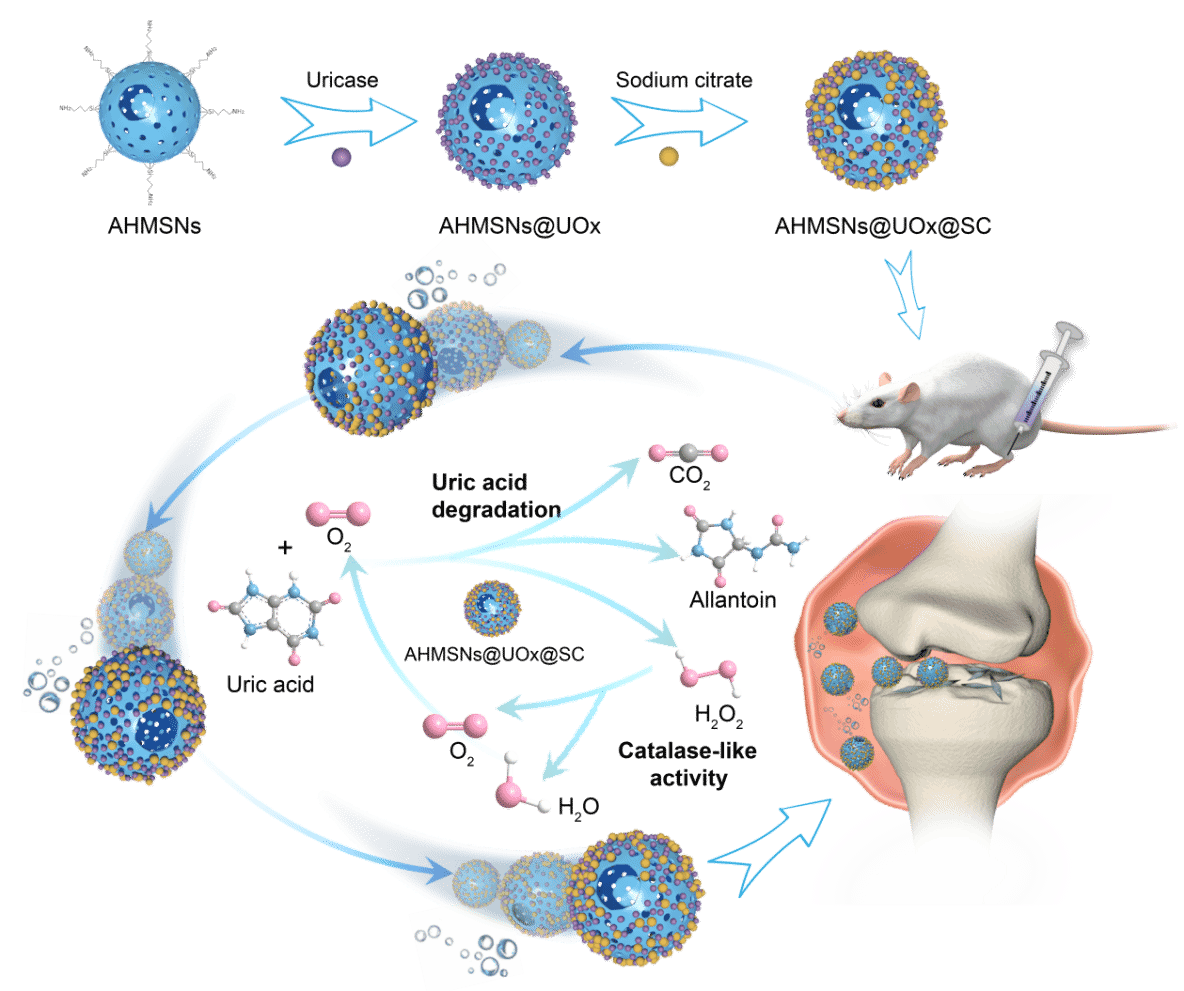

“纳米马达”导图示意图。研究团队供图

“纳米马达”导图示意图。研究团队供图

?

于是,可负载柠檬酸钠和尿酸酶的中空介孔二氧化硅“自驱动纳米马达”的概念诞生了。它就像一台微型机器人,在人体关节腔内一边“吃掉”尿酸,一边将有害的降解产物过氧化氢转化为无害的水和氧气,形成自给自足的“能量循环链”。

“我们不是单纯在制造尿酸酶纳米颗粒,而是在纳米世界实现微小颗粒的自主运动。”团队主创成员、论文共同第一作者刘璐表示,要让尿酸酶纳米颗粒在关节腔内自主运动“扫除”尿酸和降解产物,就必须赋予纳米颗粒较快的运动速度。

“纳米马达”自主运动的核心是硅壳的不对称孔洞,团队初期合成的“纳米马达”因孔洞过大(>150nm)易碎裂,过小(<50nm)则动力不足。“我们反复尝试不同配比的溶胶-凝胶反应,最终将孔径稳定在85.8±21.3纳米,这相当于头发丝直径的千分之一。”刘璐说。

更精妙的是运动机制的革新。研究发现尿酸降解产生的离子梯度可转化为推进力,团队据此在纳米颗粒表面构筑不对称孔洞,使其运动速度提升3倍。这种“火箭喷射”原理的应用,让“纳米马达”能像赛车般在关节液中定向加速,将药物递送效率提升至传统纳米颗粒的5倍。

为保护脆弱的尿酸酶,团队创新采用“硅壳铠甲”技术:通过表面氨基包裹,来修饰固定酶分子。通过实验发现,包裹后的尿酸酶在70℃高温下仍保留46%活性,抵御蛋白酶的能力提升了2.5倍。涂盈锋说,这相当于给士兵穿上防弹衣,让它们在恶劣环境中也能持久作战。

从实验室到临床的精准之路

经过3年攻关,涂盈锋成功研制出负载柠檬酸钠与尿酸酶的中空介孔二氧化硅“纳米马达”——这颗直径仅200纳米的“微型机器人”,不仅能像蜜蜂般在关节液中自主巡航,更通过“吃尿酸-产氧气”的能量循环链,实现了治疗系统的自给自足。

涂盈锋团队正在探讨实验中存在的难点。夏涛 摄

涂盈锋团队正在探讨实验中存在的难点。夏涛 摄

?

在动物实验中,“纳米马达”展现出惊人疗效:关节损伤修复率超90%,且无任何副作用。但真正的挑战在于临床转化。初期动物实验曾出现pH值剧烈波动(7.4骤降至6.8),团队通过X射线光电子能谱发现,物理混合法导致柠檬酸钠负载不均。

“纳米世界是科学与艺术的交界,细节决定生死。”涂盈锋强调。在纳米粒物理混合负载柠檬酸钠的过程中,团队深切感知精准在实验中的重要性。在“纳米马达”研发中,团队曾为0.5nm的孔径差异反复试验上百次;为优化静电吸附条件,连续72小时监测实验鼠关节腔动态。

涂盈锋团队成员、论文共同第一作者李秀榕介绍,该研究利用纳米颗粒表面氨基与柠檬酸钠的静电作用,实现每颗纳米粒的精准“装甲”,可使关节腔pH值稳定在7.5-7.8,为临床应用扫清了关键障碍。

“在纳米尺度下,任何微小的工艺偏差都可能被无限放大。”刘璐表示,团队建立的“吸附条件-负载效率-体内稳定性”三维优化模型,为后续开发葡萄糖驱动的糖尿病治疗马达、胆固醇降解酶抗动脉粥样硬化系统等奠定了技术基础。

下一步,涂盈锋团队将推进临床试验,通过将“纳米马达”注射进人体关节腔,争取在未来实现针对痛风的高效治疗。这种“主动纳米医疗”模式,或将重塑代谢性疾病治疗格局。

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41467-025-56100-9

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。