手机、智能手表、便携电脑、蓝牙耳机、新能源车……生活中已经离不开锂电池的你,是否曾因为电池越来越不耐用,想象过老化的电池能够重返“青春”,重塑健康?

随着中国科学院宁波材料技术与工程研究所(简称宁波材料所)动力锂电池工程实验室研究团队的最新发现,下一代锂电池经过软件管理等操作实现“返老还童”,指日可待。

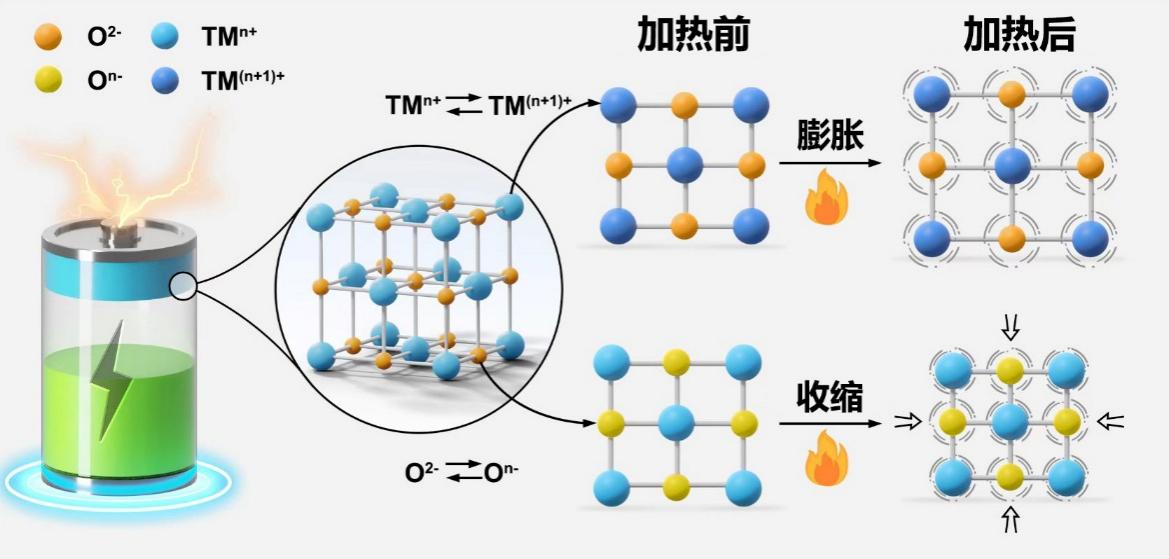

该团队通过对富锂锰基正极材料的系统研究,发现这种材料在受热时会“收缩”,并通过揭示这种遇热收缩特性与富锂锰基电池工作机制之间的内在联系,提出了利用这一特性让老化的富锂锰基电池恢复性能的创新方法。

该成果不仅为高比能电池技术的进一步发展提供了科学依据,还有望改变未来电池的设计和使用方式。相关研究4月16日发表于《自然》。

富锂锰基正极材料:突破锂电池能量密度“天花板”

要更大限度地提高电动汽车、电动航空器等的续航里程,就必须发展下一代高比能锂电池技术,因此发展高比容量、高电压正极材料以提升锂电池能量密度成为研究热点。

论文通讯作者、宁波材料所研究员刘兆平告诉《中国科学报》,富锂锰基正极材料除了具有显著成本优势,更具有氧阴离子氧化还原的额外容量,其放电比容量高达300mAh/g,远超目前商业化应用的磷酸铁锂和三元材料等正极材料,可直接将电池能量密度提升30%以上。

富锂锰基正极材料,本是公认的下一代锂电池正极材料的理想候选,但由于材料内部因氧活性导致有序结构向无序结构转变的特点,以该材料为正极的锂电池经过多次充放电后,电压会逐渐下降,出现“老化”现象。

“这个天然Bug,导致富锂锰基电池一直未能获得真正的实际应用。”刘兆平表示,如何让这种电池既能保持高能量密度又能长期稳定工作,成为科研人员亟待解决的难题。

在2017年一次失败的试验中,论文第一作者、宁波材料所副研究员邱报偶然观察到了该材料的反常现象:遇热收缩。

邱报解释:“热缩现象比较罕见,比如自然界就水有这样的特性。不过在功能固体材料学术界,这种又被称为‘负热膨胀’的特性是热门领域,已经有很多学者在研究。”

尽管发现了罕见特性,但对于材料化学学者来说,要解释这种现象背后的物理机制,也不是一帆风顺。

负热膨胀特性:可修复结构

邱报起初在实验室做了前期的实验和总结,并搭好工作脉络后,交给一位专门研究富锂锰基正极材料的博士生做毕业课题,结果两年后仍进展缓慢,学生直言:“太难了!”因面临毕业压力,学生紧急换了其他题目。邱报非常能理解学生的顾虑,决定自己来推进这项研究。于是,他又花了数年时间,学习了负热膨胀领域的大量文献,并在上海同步辐射光源、中国散裂中子源等大科学装置做了大量的实验表征,从而解释了富锂锰基正极材料“遇热收缩”蕴藏的科学原理。

氧元素在自然界中主要以两种形式存在,一种是固体氧化物中的氧离子(O2-),另一种是氧气分子(O2)。在氧活性正极材料中,氧离子在氧化反应中会失去电子,并倾向于结合形成氧气分子。

这一过程会导致材料晶格中的氧离子位置发生变化,从而破坏原有的有序结构,这种结构变化,会使得后续的还原反应变得滞后。

同样地,在使用具有氧活性的富锂锰基正极材料的锂电池中,氧离子在经历滞后的还原反应后,充电时注入的能量会超过放电时释放的能量,导致部分能量未能有效释放。

“这时电池会显示‘没电’,但实际上仍有部分能量以晶格扭曲和结构无序的形式储存在材料中。”邱报表示,此时,富锂锰基正极材料处于一种亚稳态,类似于弹簧被压缩或拉伸后的状态:虽然看起来稳定,但内部储存了额外的能量,随时可能释放。

正是这种能量的过度储存,导致了富锂锰基电池性能使用寿命和效率大打折扣。

而适当的加热过程,则可以消除外部应力对富锂锰基正极材料结构的影响,使材料从无序状态恢复到更稳定、能量更低的有序结构。在这个过程中,该材料的原子排列变得更加紧密,体积缩小,从而表现出“遇热收缩”的特性。

过渡金属和氧活性中心与材料的热膨胀性的关系示意图。受访者供图

电化学修复:富锂锰基电池的“青春密码”

“实际操作中,当然不可能拿着火等其他热源去直接加热一块成品电池。”刘兆平解释了他们其后的工作。

一方面,通过调节富锂锰基正极材料的氧活性,可以灵活控制其热膨胀系数,使其在正、零、负之间切换。因此,团队设计出了一种“零热膨胀”正极材料,其在温度变化时几乎不会发生体积变化,有望解决因温度波动导致的锂电池寿命缩短等问题,为下一代高比能锂电池技术的发展提供了新的可能。

另一方面,研究团队发展了一种新方法,可以通过电化学手段让老化的富锂锰基电池“返老还童”。

这种方法利用了电化学和热化学驱动力的相似性,将该材料结构从无序、不稳定的状态“重置”回接近原始的有序状态,使电池恢复“青春”。

基于此,研究团队提出了一种简单的修复策略:通过智能调控,控制富锂锰基电池充至30%左右电量,循环数次后,可以使电池的平均放电电压恢复到接近100%,同时修复该正极材料的结构损伤,进而显著延长电池寿命。

《自然》审稿人对该成果提出高度评价:研究团队首次引入负热膨胀概念,成功建立了结构无序程度的量化方法,并首次发现富锂锰基正极材料结构无序态,在温度或电化学驱动下可逆转变为有序态的现象,突破了传统电极材料结构转变的理论框架,其原创性和普适性也为功能材料的设计提供了新的指导原则。

然而,仅在上海同步辐射光源,邱报就累计申请了20余个机时。由于每次只能获批一两个机时,这意味着他经历了十余轮的预约申请、排队等候、设备调试和往返奔波——而这仅是一小部分的时间成本。

从发现现象,到发表成果,已经过去7年有余,如果问邱报有没有过急躁的时候,他会带着惯常的微笑回答:“如果没有不断地挑战认知,不断地深度学习,哪来的成长呢?我也未必有信心继续推进解决方法的研究。”

用刘兆平的话来说,有些研究如疾风骤雨,而邱报是“文火慢炖”,在关键时候也会“大火收汁”。

有趣的是,材料结构的“混乱”和“有序”也不是完全对立的,而是可以相互转化的。就像硬币的两面,科研人员正在研究如何控制这种转化规律,从而在微观尺度上设计出更高效、更耐用的富锂锰基正极材料。

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41586-025-08765-x

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。