|

|

|

|

|

数学家王戍堂与“王氏定理” |

|

——追忆西北大学教授王戍堂的学术人生 |

“做人要透明,做学问要透明。”这是优秀共产党员、国际著名数学家、“王氏定理”创立者、西北大学教授王戍堂先生始终践行的为人治学理念,即使到了耳顺之年、耄耋之际,依旧孜孜以求、诲人不倦,执着坚守在五尺方桌前钻研数学。他卓越的学术成就、严谨的治学风范和高尚的师德品格,将永远传承在西北大学师生的血脉里,镌刻在西北大学发展的史册上。

“王氏定理”被誉为中国的骄傲

王戍堂1933年生于河北河间。年少时,王戍堂受《科学家奋斗史话》一书的影响,以牛顿、伽利略、开普勒为榜样,立志数学科学事业。1950年,年仅17岁的王戍堂用一年的时间自学完成了当时大学的专业课程。进入西北大学后,王戍堂得到数学家杨永芳教授的指导。1955年毕业并开始在西北大学长达48年的教学科研工作,退休后他不求名利,坚持16年每周义务给师生讲课。

王戍堂始终锲而不舍地走在基础数学研究的前沿,取得了一大批国际一流的研究成果,在国际数学界产生了广泛和重要的影响。

他从1957年开始在国内外发表论文。1964年发表于波兰科学院《基础数学》的论文,解决了波兰科学院院士、著名数学家Sikorski R的问题。在国际上,他提出了“度量化定理”。这个定理的提出,引起了国内外数学界的极大兴趣,从而推动了一系列研究工作的进展。20多年来,这一定理被各国著名拓扑学家评论引用和发展,被誉为“王氏定理”。

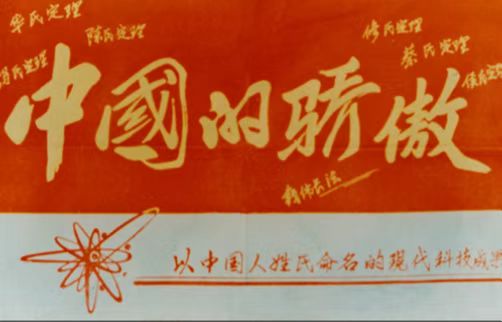

1987年7月,新华社新闻图片社以“中国人的骄傲”为题,将王氏定理列入以中国人姓氏命名的现代科技成果中。其中全国高校共有8项,西北大学占2项,分别为王戍堂的“王氏定理”和侯伯宇的“侯氏理论”。

“中国的骄傲”栏目标志图。

1979年,王戍堂在《中国科学》数学专辑上发表了题为《广义数及其应用》的论文,首次提出了“广义数系统”的概念,并在此基础上建立了广义数域分析学。这一理论为数学分析提供了新的视角和工具,拓宽了数学研究的领域。与此同时,该理论成功解释了爱因斯坦狭义相对论中关于光子静质量的问题,以及量子力学中δ函数与传统数学之间的矛盾。这些成果为理解和解决物理学中的复杂问题提供了新的数学方法。相关学术成果获1979年陕西省重大科学奖一等奖。

1983年,他应邀出席世界数学家大会,在大会上做了《Generalizations of Metric Spaces》的报告;1984年在全国拓扑学学术会议上宣读了《非阿基米得拓扑与某种非阿基米得域的研究》的专题报告;1985年在国际拓扑学会议上做了《Some Resuts on n. a. Topogy》的中心报告;1984年和1992年两次在陕西省数学学术会议上做《从广义数看光子静质量》《层拓扑及其应用》等专题报告。1990年在秦晋数学联合会上做《广义数理论》的综合报告。

他的研究成果为世界数学界所公认,多次被邀请出国访问,进行学术交流和专题讲座。1980年出访日本京都、大阪、奈良等地,并作学术报告;1985年应邀参加在美国佛罗里达举行的国际性拓扑大会并做了中心演讲,会后又在奥斯本大学、伯明翰大学等校讲学。

1985年,其论文的英文版首次在日本《筑波数学》杂志发表,引起国际数学界关注。1991年,新加坡世界科学社出版的《高斯纪念文辑》收录该论文,该文集全球仅收录56篇论文,中国仅2篇入选。

《王戍堂文集》是其学术成果的集大成之作,由西北大学出版社于2022年10月出版,收集了他在点集拓扑学和广义数理论等领域的重要研究成果。该书不仅是王戍堂教学生涯的总结,也是中国数学界的重要文献之一。

王戍堂一生致力于基础数学的研究,为点集拓扑学和广义数理论的发展做出不可替代的重要贡献。

“新村里的大师”与十余年的公益课堂

王戍堂始终认为,培养数学领域的后继人才是自己义不容辞的责任。在课堂上,他用生动有趣的方式讲解复杂的数学知识,将抽象的概念具象化,让学生们轻松理解。他鼓励学生勇于质疑、敢于创新,培养他们独立思考和解决问题的能力。课后,他总是耐心地为学生答疑解惑,与他们分享自己的学习经验和研究心得。西北大学数学学院邵勇教授追忆当年王先生授课的情景讲。

2003年退休后,王戍堂主动在西北大学老校区的西北大学教职工新区开办义务讲堂,每周三和周日总会如约来到教室,十余年从未中断。他的愿望很简单:通过教学,将自己以往的学习经验和奋斗精神,传递给如今的学生。

王戍堂的公益“讨论班”永远向所有师生敞开。只要是想来学习的,都可以参加这个课堂。课堂上的学生大多是大二、大三的本科生,也有周边高校、研究所的博士生与教师。

王戍堂教授生前讲课。

王戍堂奉行“授人以鱼不如授人以渔”的教学理念,相较于传授理论知识,他更注重对激发学生自主思维的培养。上课的流程一般是在座学生轮流上黑板讲题,每个人都有表现和表达的机会,先生会在一旁评论和补充。

“我基本上以讨论为主,大家在这儿,你也可以说,我也可以说。”王戍堂曾说。

对学生思维模式的培养,是王戍堂最看重的。他认为,“二十多岁的年轻人正处于黄金时代”,如何利用“黄金时代”发挥自身最大价值,必须要“自学”和“坚持”。把一个东西彻底弄懂,比通过老师教学获得的知识更多,也理解的更深。

王戍堂曾说:“学问不是说刀下见菜,不是说功利,要坐冷板凳,坐冷板凳不感觉到冷,而且感觉到舒服、感觉到热。那只要我活着,就要把研讨班办下去。这是我的乐趣,我的生活,我的生命。”

精神标高,传承永续

2023年9月,西北大学数学学院举办王戍堂先生铜像揭幕仪式。《丰碑-王戍堂先生像》整体设计为人物半身像,人物造型以先生讲课时的姿态为蓝本,鲜活的塑造出王戍堂先生的精神气韵。

该铜像将王戍堂先生的精神气度与卓越成就融于一体,犹如一座永恒不灭的丰碑,屹立于这片热土之上,不断激发师生追求真理、勇攀高峰的信仰和决心。

王戍堂先生像揭幕仪式。图片均由西北大学数学学院提供

多年来西北大学数学学院始终坚持老一辈数学研究者的家国情怀和科学精神,以王戍堂、熊庆来的榜样为引领,推动数学学科的创新发展。2003年11月西北大学非线性科学研究中心成立并举办了多场国际学术会议;2016年西北大学数论及其应用研究中心成立,该研究所在解析数论和代数数论领域解决多个经典问题;同年西北大学科学史高等研究所成立;2022年陕西省流体力学数学理论与计算重点实验室成立,该实验室在非线性偏微分方程的奇性分析和数值模拟领域发表多篇高水平论文。

王戍堂坚持伏案钻研数学和物理教学,坚守在公益性教学前沿阵地,是“四有”好老师要求的自觉践行者。

他一生不为名利,默默奉献,展现了九三学社恪守“爱国、民主、科学”的初心与原则,也体现了九三社员老前辈在新时代不忘初心的爱国情怀。九三学社西北大学委员会主委郑晓晖教授深情回忆。

王戍堂生前曾获全国“五一”劳动奖章、全国“九三楷模”荣誉称号获得者,首届陕西省教学名师荣誉称号等。

“做人要透明,做学问要透明。”王戍堂用一生的时间践行着这一理念。他的一生,是对数学事业无私奉献的一生,是追求真理、勇于创新的一生,是培育英才、传承科学精神的一生。在他身上,我们看到了科学家应有的执着与担当,严谨与奉献。

斯人远去,精神永存。王戍堂的大先生精神是指引后学者汲取力量奋斗前行的一座永远屹立的灯塔。

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。