“这个状态能进罐吗?”

“我来搭光源测一下。”

1月24日,在中国科学院上海技术物理研究所(以下简称上海技物所)嘉定园区的DATC数字化总装与测试中心,天基碳监测突击队的负责人成龙身穿蓝色的实验服,从头武装到脚,一边关注着仪器,一边向记者介绍着团队接下来的工作安排。

团队负责人成龙是1989年12月出生的“准”90后,从2013年来到上海技物所读研以来,他人生轨迹就和温室气体载荷连接起来,从项目预研到原理样机,再到现在的正样,他见证并参与了一个个不可能变为可能的历程。

和他一起的,是另外几名同样装扮的小伙伴,他们各自忙碌着,不时讨论着一些细节问题。

?

从2024年6月起,天基碳监测突击队就在加班加点工作。按照计划,他们需要在3月底前将两台高光谱温室气体监测仪交付给总体单位。春节前,他们正在抓紧检测载荷的各项零件性能,完成集成工作后,再将载荷放在模拟太空低温环境的真空罐中进行进一步试验。

为了中国的话语权

“研制高光谱温室气体监测仪,既是科学探索的需求,也具有服务国家‘双碳’目标的现实意义,将助力于我国在全球碳排放上有更多话语权。”成龙告诉《中国科学报》。

在2020年第七十五届联合国大会上,中国承诺二氧化碳排放力争2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。

要想实现“双碳”目标,首先必须知道现在到底有多少“碳”,同时有办法去测量浓度的微小变化。当前,各国已经建设了遍布全球的温室气体地基观测网络,由此能够得到自然排放的温室气体数据。

然而,仅凭这些数据还不足以全面了解温室气体的现状、预测未来趋势,并采取有针对性的措施。大气中温室气体的总量是多少?其中多少由人为排放造成?各国的排放量分别是多少?这些都是亟待解答的问题。

遥感卫星技术的发展,为获取这些信息提供了路径。

“大气成分探测的工作已经开展了很多年了,但过去做的都和污染相关。可以理解为大气是一张白纸,上面的污染成分是一个黑点,想要看到这个黑点,相对是比较容易的。”成龙解释,“但主要的温室气体二氧化碳是空气中本就存在的,在空气中的体积浓度是百万分之400,也就是400ppm。在有本底水平的基础上,要想测出1ppm甚至更小数值的变化,挑战可见一斑。”

天基碳监测突击队研制的这台载荷,将利用宽谱段、高光谱的方式对地观测,视场幅宽达100公里量级,远超过国际同类载荷10公里的水平,从而有效缩短对全球和敏感地区的探测周期。此外,载荷还能够将温室气体反演的精度提升至1ppm的量级,敏锐感知其浓度变化。

与此同时,团队对于载荷有了更高的要求——所有核心元器件都完全国产,其中一大挑战是光栅。经过四年努力攻关,他们与合作单位实现了光栅刻蚀和镀膜等技术突破,第一波段的光谱分辨率达到了0.04纳米,达到了目前国际上技术和工艺的最高水平。

也正是因为经历了前期艰难的攻关路,载荷留给后续的时间非常紧张。

团队平均年龄仅31岁

1月24日这一天,由上海技物所自主研制的高光谱温室气体监测仪初样刚好从上海航天技术研究院运回。它外面被一层金色的材料包裹着,侧边有着不同的接口,这是它和卫星连接的地方。经过远比太空环境更恶劣的一系列“考核”之后,载荷初样表现很是不错,也为团队继续推进下一步的工作奠定了信心。

?

由于加入团队的时间不长,这是“95后”主管设计师张亚磊第一次见载荷集成后的样子。此时,他正在与同伴一起,带着蓝色的静电手环,小心翼翼地将探测器组件与电源相连,在机器上贴上绝缘胶带,随后逐一检查图像、谱线等关键数据,确保一切无误。

?

同张亚磊一样的年轻人,在团队中占了多数。负责测试和定标的主管设计师李世钊是一位1992年的小伙子,电子学设计主管设计师孙钧同样是“95后”,机械岗副主管设计师吴钱钱更是标准“00后”。

此时,团队中最资深的前辈之一——上海技物所的正高级工程师雷松涛,正和两三个同伴围在一台一人高的仪器旁,专注地确认机器的各项指数是否有误。

“‘75后’雷总拖了我们团队平均年龄的后腿。”成龙玩笑道。

下午三点多的时候,这边的工作接近尾声,他们分两拨人又再次赶往上海技物所虹口区,检查另一台载荷的状态。两地相距三十多公里,但他们已经习惯了在两处奔波的日常。

离开前,他们认真仔细地把实验室的各事项规整完善,携带好需要的设备,确保下一位前来使用的同事能第一时间开展工作。

“那台更着急,因为这两天就要进真空罐了。”成龙告诉《中国科学报》。

探测器在太空中工作时,会受到太阳直射、地球红外等轨道外热流,以及冷黑空间背景的交替加热和冷却,所处温度环境非常恶劣。为了保证探测器能够在太空环境中正常工作,需要在真空罐中进行模拟实验。实验时,每天需消耗近8吨的液氮来冷却真空系统内部,再用氦制冷机使空间模拟的背景达到零下258摄氏度。

进真空罐的时候,必须每个分系统的人都在,确保自己负责的这部分没有问题。进罐之后,由工作人员进行搭系统、测试,并且有人24小时值班,而这也将是团队春节期间的主要任务。

“因为天上的情况完全不可控,必须得在地面考虑好所有可能性。”成龙说道。

对于越发紧张的工程任务压力,他们也有着自己的调节方式。在实验间隙小憩休息,或者三五成群去球场打会球放松,带着多巴胺回来继续开工。偶尔也一起调侃几句工作辛苦,转头任务安排下来回应得比谁都积极。

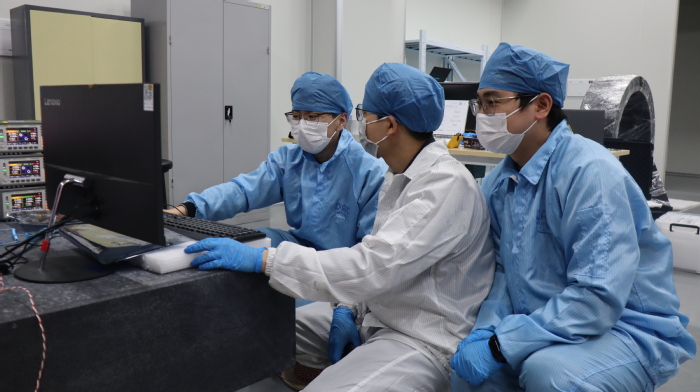

张亚磊(左一)、孙钧(中)、李世钊(右一)正在查看测试结果。图片均由江庆龄摄

张亚磊(左一)、孙钧(中)、李世钊(右一)正在查看测试结果。图片均由江庆龄摄

?

“年轻人不缺干劲,但怎么高效、合理地利用好时间,离不开前辈们的言传身教。”成龙说道,“以前觉得前辈们很辛苦,现在发现我们年轻人也可以顶的上。”

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。