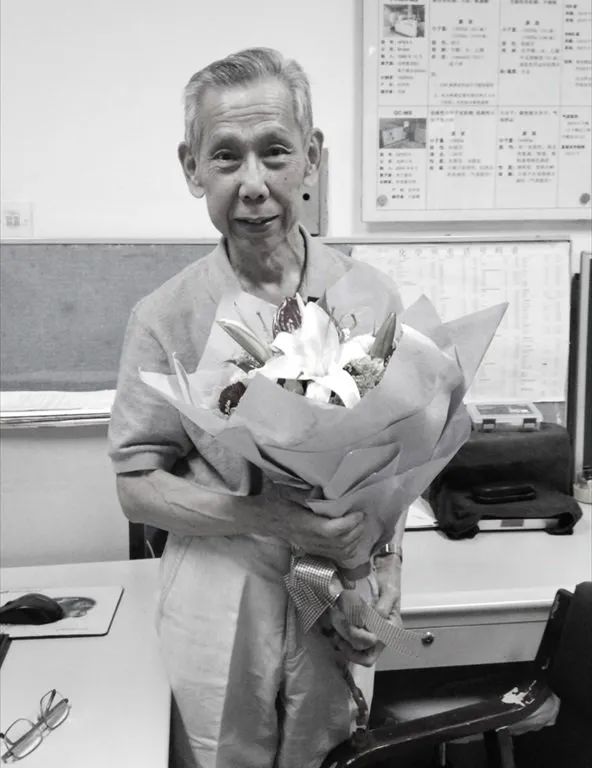

我国质谱学的开拓者和带头人,原中国质谱学会理事长,中国科学院化学所质谱中心的领军人物,《质谱学报》原主编王光辉研究员于2025年2月4日在北京逝世,享年92岁。

王光辉研究员的一生,是奉献、创新与坚守的一生。他作为最早一批在国内研究有机质谱的专家之一,其贡献跨越了数十年。1987年,他与姜龙飞、汪聪慧共同翻译出版了美国F.W. Mclafferty所著的《质谱解析》,为国内有机质谱研究打开了大门。2005年,他与熊少祥教授共同出版了《有机质谱解析》,深入浅出地介绍了如何通过质谱分析数据推断有机化合物的分子结构,成为许多高校有机质谱课程的重要教材。

王光辉研究员的故事充满了挑战与突破。上世纪50年代,中国原子弹项目中的硼10测定遇到了技术瓶颈。当时,王光辉与方一苇两位质谱先驱,凭借一台陈旧的苏联M1-1305同位素质谱仪,在没有外籍专家指导的情况下,成功研发了硼10的质谱分析方法,为国家项目提供了关键数据支持,也为中国质谱技术积累了宝贵经验。

到了1978年,国家科技现代化的号召带来了质谱研究发展的需求。王光辉研究员作为技术团队的成员被抽调并参与了有机质谱实验室的建设。

化学所购置了当时世界上最先进的MS50双聚焦高分辨磁质谱仪,王光辉研究员和团队利用这台仪器完成了多个重要任务,如分析顺丁橡胶中的微量水、为海牙法庭提供农残数据、以及分析林县食道癌的致病原因等。承担了地震喷出气体的成分分析等大量工作,为中国科学院、教育部、卫生部、公安部、军事医学科学院等部委所属的研究机构和国内生产企业提供了大量的高质量分析测试服务。所测样品种类繁多,包括来自全国各地难以解决的高难度样品。其中三分之二以上属于国家自然科学基金、攀登计划、863、973、国家科技攻关、国防军工等重要项目。

在此期间王光辉老师参照MS50 双聚焦高分辨磁质谱仪配合中国科学院科学仪器厂的设计人员,制作了国内第一台kyky-zp-5型高分辨双聚焦磁质谱仪,并配备FAB(快原子轰击)软电离技术,大大扩展了有机质谱的分析范围。同时,几位老师也培养了多名博士、硕士研究生,有力促进了相关科研人才的培养。

1998年,由科学技术部、中国科学院和教育部共同出资,中国科学院化学所曾建立我国第一个质谱中心——北京质谱中心,王光辉研究员任中心主任。质谱中心在质谱应用方面开展了大量工作。这个中心的建立标志着中国质谱技术的一次飞跃。王光辉研究员不仅推进了质谱技术的学术研究,还致力于解决实际应用中的各种问题。无论是在环境保护、食品安全、化工、制药等领域,质谱分析技术都发挥了巨大的作用。

王光辉研究员的科研生涯,不仅是一系列辉煌成就的累积,更是他学术思想和治学精神的传承。他的严谨治学、勇于创新的精神,将继续激励着每一位科研工作者,成为我们不懈追求科学真理的灯塔。

(原标题:沉痛悼念《质谱学报》原主编王光辉研究员)

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。