沈其韩(1922年4月27日—2022年11月27日)中国科学院院士,地质学家,中国地质科学院地质研究所研究员。沈其韩长期从事矿床普查与勘探、前寒武纪地质学、同位素地质年代学和变质岩石学研究,为我国铁铜矿产勘查作出了巨大贡献。他较早开展了中国前寒武纪同位素年代学研究,使中国前寒武纪太古宙地质研究水平加快与国际接轨,在前寒武纪变质地层、变质成矿作用、变质地质图编制、中国麻粒岩、同位素年代学等领域贡献卓著。今天是他逝世3周年,我们一起纪念。

大地为书,矿石作伴。沈其韩院士将他的百岁人生,谱写成一首探寻地球奥秘的诗篇。他以双脚丈量山河,用匠心解读岩层,把论文写在祖国大地之上;他数十载潜心研究,为国家摸清矿产“家底”作出关键贡献。从青年时代走南闯北为国寻矿,到转向前寒武纪时代地质研究,他的故事生动诠释了“国之所需、心之所向”的科学家本色。

“为国寻矿”是国家需要

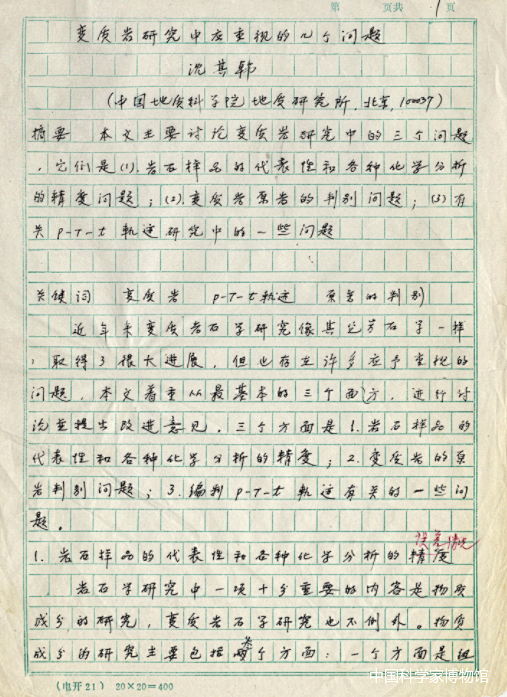

在中国科学家博物馆,珍藏着一份珍贵手稿——《变质岩研究中应重视的几个问题》,作者是中国科学院院士、地质学家沈其韩。在探讨如何突破行业研究关键难题时,沈其韩这样写道:“野外的认真细致观察仍是基础。”

沈其韩所写的《变质岩研究中应重视的几个问题》 来源丨中国科学家博物馆

沈其韩所写的《变质岩研究中应重视的几个问题》 来源丨中国科学家博物馆

到一线去,到现场去,到祖国最需要的地方——这是沈其韩一生恪守的信念。1942年,他考入国立重庆大学地质系,从此与地质学结下不解之缘。他在自述中提到:“当时我对地质学并不了解,只是喜欢地理,以为两者相近,可以有机会考察祖国的锦绣河山。”就这样,他“误打误撞”地迈入了地质学研究的大门。

新中国成立后,地质事业蓬勃发展,矿产勘探成为一项紧迫任务。1952年,新中国第一支大型地质勘探队——大冶资源勘探队在湖北黄石铁山区成立,后改称为429勘探队。

也正是在这一年,沈其韩作为业务骨干参与了铁山矿区和金山店矿区的详勘工作。在极其艰苦的条件下,白天他与队员们翻山越岭实地测量,夜晚挑灯整理资料,在深山之中默默奋战整整两年。

功夫不负有心人。在他与同事们的不懈努力下,整个矿区的精细地形图终于绘制完成。1954年,勘探队向当时的地质部提交了《湖北大冶铁矿地质勘探报告》,估算该地总储量超过一亿吨。

此后,他又投身山西中条山铜矿勘探,跋山涉水,不知疲倦,沉浸于为国家探明矿产的喜悦之中。

回首那段勘探岁月,沈其韩感慨道:“我曾在这些地方流过汗水,有所贡献,内心得以自慰。这段人生历程,是值得永远怀念的。”

“坐冷板凳”也是国家需要

野外勘探是沈其韩的兴趣所在,也带给他巨大的成就感。然而,就在他立志“一辈子跑十几个地区,建几十座矿山”之时,时任地质部地矿司副司长的程裕淇院士找到了他,请他到新成立的地质矿产研究所开展前寒武纪地质和变质岩石学研究。

当时,沈其韩一愣——自己对地球化学、年代学一无所知,就算是行业内人士,也极少提及这些陌生术语。但转而一想,“为国寻矿”是“国家需要”,“坐冷板凳”开展我国处于空白的前寒武纪地质研究,也是“国家需要”。做好了这项基础研究,就能为发现地球深处更为丰富的矿产打基础,不也等于在更高的层面为国找矿吗?不懂可以学,无非一切从零开始。于是,沈其韩爽快地服从组织安排。

“地球已有46亿年历史,我的工作就是研究地球38亿年前至18亿年前这段时期的地质演化及相关矿产。”沈其韩说。

之后的数十载,他的足迹遍布山西、陕西、山东、河南、浙江等地,始终坚持野外一线考察,积累了丰富的一手资料,倾其一生破译地球密码。他的代表作《中国变质地质图1:4000000》《中国最古老大陆的时代和演化》及《中国早前寒武纪麻粒岩》(中英文版)等,被公认为地质学界的里程碑式著作。

纵观沈其韩的科研生涯,“为祖国寻矿”是响应“国家需要”,开拓国内空白的前寒武纪地质研究,同样是响应“国家需要”。他说:“从新中国成立起,我们就一直围绕国家需求开展工作。个人兴趣逐渐融入其中,与之合为一体,这令我无比自豪。我深感,只有将个人兴趣与国家需要紧密结合,才能走得更远。”

沈其韩在山西中条山进行野外地质考察 来源丨中国科学家博物馆

沈其韩在山西中条山进行野外地质考察 来源丨中国科学家博物馆

*科学家说:

沈其韩说:“继承与发展,实际上是一个连续的过程。没有前人的基础,你要凭空产生新的理论、新的东西,是很难的。”

沈其韩说:“年轻人即使条件好,也要勤奋、努力。”

审核专家:周广刚中国石油大学(北京)理学院副教授

参考文献:

[1]沈其韩——老科学家学术成长采集工程.

[2]沈其韩:百岁而逝,他带走了一个时代.中国科学报,2022-12-27.

[3]破译地球密码的院士|百岁华诞扬风骨,一片丹心向地质.中国科学家,2022-04-28.

[4]沈其韩院士逝世:他曾说个人兴趣应和国家需要结合.澎湃新闻,2022-11-29.

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。