“回顾教育史,我们或许犯过一个重大错误,即将学习与评价割裂开来。”日前,在福州市举行的第八届世界教育前沿论坛上,经济合作发展组织(OECD)教育与技能总监安德烈亚斯·施莱歇尔(Andreas Schleicher)表示,在人工智能时代,我们应该在教育领域重新整合学习与评价关系。

安德烈亚斯视频发言截图 组织者供图

人工智能:既是机遇,也有挑战

安德烈亚斯表示,在远古时期,学习往往通过师徒传承或在实践中完成,人们从身边人汲取经验。犯错时会有人及时指点,评价始终伴随学习过程。但随着教育走向产业化,学习与评价开始逐渐分离。

“我们要求学生日复一日地学习,却在某一天突然检验知识的累积情况。这种在人为设定的狭窄环境中进行的单一评价,导致评价、学习与教学都趋于浅薄,仅仅强调知识的灌输,却未能强化底层思维能力。”他说。

所幸,人工智能为我们提供了重新整合学习与评价关系的机会。安德烈亚斯表示:“我们可以将焦点从‘知道什么’转向‘如何知道’以及‘如何拓展认知’,关注学习过程本身,使学习更具精细化、适应性和互动性。教师也将获得强大工具,得以观察不同学生的学习方式,进而重新设计学习环境,以满足多样化需求。”

然而,人工智能亦存在风险——它既可能使评价变得更加狭隘,仅以同类学生经验为标准,忽视个体独特潜能;也可能通过适应特殊需求,帮助阅读障碍等学习者获得公平机会。人工智能既能加速个性化学习,也可能导致年轻一代放弃深度思考,如同导航工具削弱了人们的方向感。

此外,人工智能可助教师成为富有想象力的学习环境设计师,创造沉浸式学习体验;但也可能使教师沦为技术的被动执行者。“虽然技术本身在伦理上是中立的,但使用技术的教育者却不是。因此,教师在人工智能如何被部署方面具有重要影响力——我们究竟是评价技术设计的参与者,还是仅仅成为执行者?”安德烈亚斯说。

针对以上挑战,他表示有两个核心问题值得深思一是如何将人工智能作为辅助学习的工具;二是在人工智能时代,我们真正应学习与评价什么?

十项建议

根据2024年教师教学国际调查的数据,各国在人工智能教育应用上差异显著。例如,阿联酋、新加坡超过3/4的教师已在课堂中使用人工智能,而法国、日本则应用较少。这种差异与教师专业发展支持密切相关——在支持技术的地区,教师更能将人工智能用于教案设计、资料调整与管理任务自动化。

技术使用也需谨慎。安德烈亚斯引用数据表示,过度使用数字设备(尤其是用于娱乐)会对学习成果、幸福感及专注力产生负面影响。值得注意的是,阅读纸质书的学生在数字素养上表现更好,说明深度阅读所培养的认知能力是数字素养的重要基础。

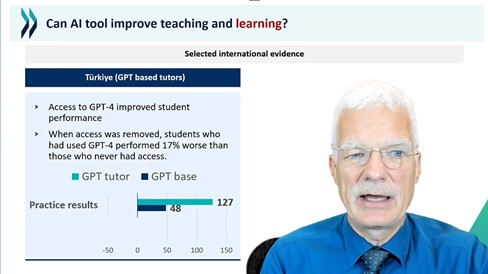

“研究表明,人工智能可提升任务表现(如使用高级GPT撰写论文),但可能削弱底层认知能力。”他说,比如,依赖大语言模型的学生在后续回忆测试中表现较差。同时,人工智能可以辅助经验不足的教师提升教学效果,并促使教师采用更有效的辅导策略,如引导学生解释、提问和肯定正确尝试。

对此,对此安德烈亚斯提出了十项关键性建议。

一是区分“借助AI完成任务”与“实际学到知识”;二是坚持让学生在不依赖AI的情况下掌握基础知识;三是结合开卷考试(允许使用AI)与闭卷考试(检验底层认知能力);四是在精心设计的学习场景中有目的地使用AI工具;五是教师应设计以培养人类技能为核心的教学任务;六是教师需保持对学生学习状态的亲自评估,不可完全外包给AI;七是教师与学生应参与AI教育工具的设计过程;八是要加强AI教育工具的长期影响研究;九是提高AI决策的透明度,特别是在影响学生未来的场景中;十是持续投资教师能力建设,推动专业发展。

人工智能时代,应学习与评价什么

当前,人工智能正迅速超越人类在多项认知任务上的能力。对此,安德烈亚斯表示,我们必须重新思考课程与评价的重点——哪些人类核心能力必须保留(如批判性思维、创造力),哪些知识再现可降低权重,哪些内容可让位于新素养。

“例如,在国际学生评估项目(PISA)中,我们开始关注学生如何通过数字工具进行学习(比如调试计算构件、实验设计、数据分析),并观察其学习过程与策略选择。”他说,未来他们还将把“AI素养”纳入评估范畴,包括对人工智能伦理、社会影响及技术本质的理解。

“人工智能既带来改革评价、优化学习的无限机遇,也要求我们谨慎引导教育发展方向。教育者必须主动参与技术整合的过程,确保人工智能增强而非削弱学习者的潜能。期望本次论坛能推动我们在这一关键议题上迈出重要一步。”安德烈亚斯说。

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。