在国家重点研发计划项目资助下,华南农业大学教授邓懿祯团队与中山大学教授李剑峰团队合作,成功揭示了叶际微生物提升水稻抗病性的内在机制。相关成果近日发表于《环境微生物组》(Environmental Microbiome)。

论文共同通讯作者、华南农业大学副教授梁志彬介绍,该研究取得了一项重要发现:感病的水稻植株能够主动招募具有益生功能的叶际微生物。其中,Pantoea属菌株展现出了显著的病害抑制能力,有望成为防治水稻真菌性病害(如稻瘟病)和细菌性病害(如水稻叶枯病)的新型微生物资源。有趣的是,这些菌株的抗病机制并非直接与病原菌进行拮抗,而是通过诱导植物系统获得性抗性来发挥作用。

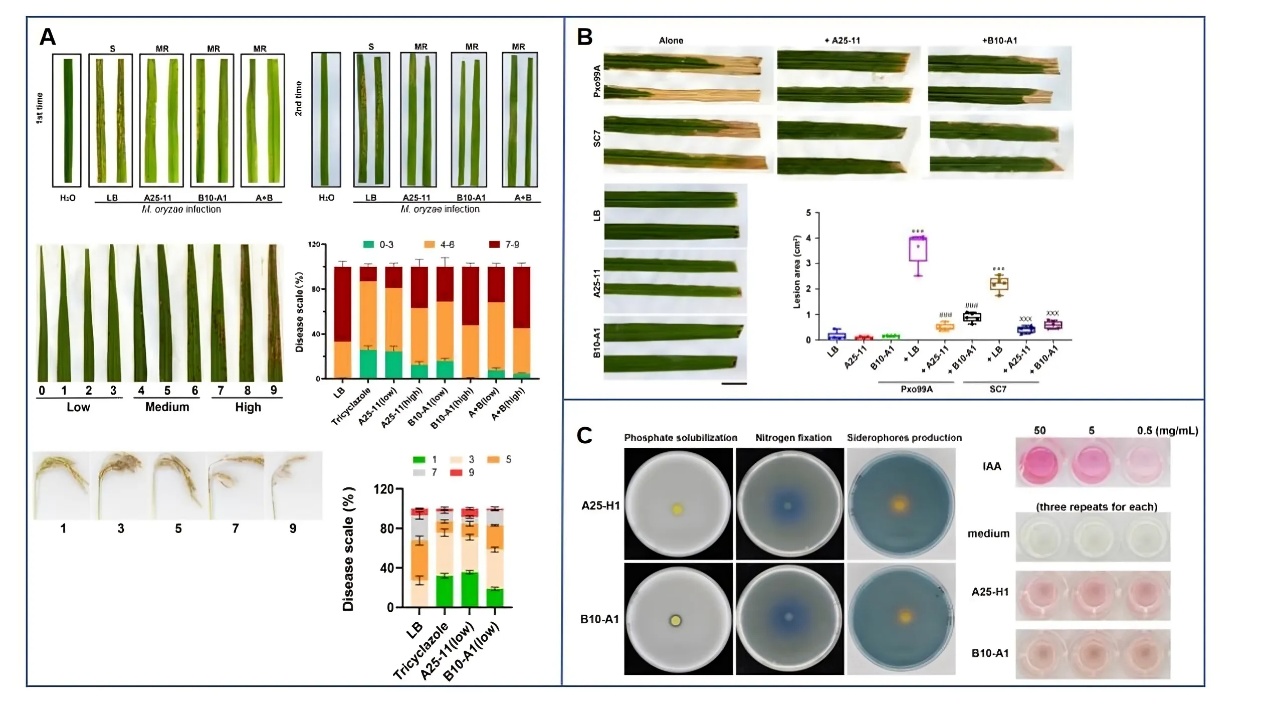

Pantoea菌株的抑病促生效果。研究团队供图,下同

水稻作为全球主要的粮食作物之一,其产量长期面临着真菌性病害和细菌性病害的双重威胁。传统上,水稻病害的防控主要依赖化学农药的使用和抗病品种的培育。然而,化学农药的大量使用带来了环境污染问题,而抗病品种在长期种植过程中也容易出现抗性退化的情况。

近年来,随着植物微生物组学的蓬勃发展,人们逐渐认识到根际微生物在维持植物生长与健康方面发挥着至关重要的作用。不过,对于植物如何通过调节叶际微生物结构来影响病害的发生机制,目前仍缺乏系统性的证据。

该研究基于16S rRNA扩增子测序分析发现,在稻瘟病易感水稻品种CO39的茎部组织中,泛菌属(Pantoea spp.)菌群的丰度显著增加。研究人员从这些菌群中分离并鉴定出了3株菠萝泛菌P. ananatis菌株(分别命名为A25-F1、A25-G1和A25-H1,合成菌群为A25-11)以及1株分散泛菌P. dispersa菌株(B10-A1)。

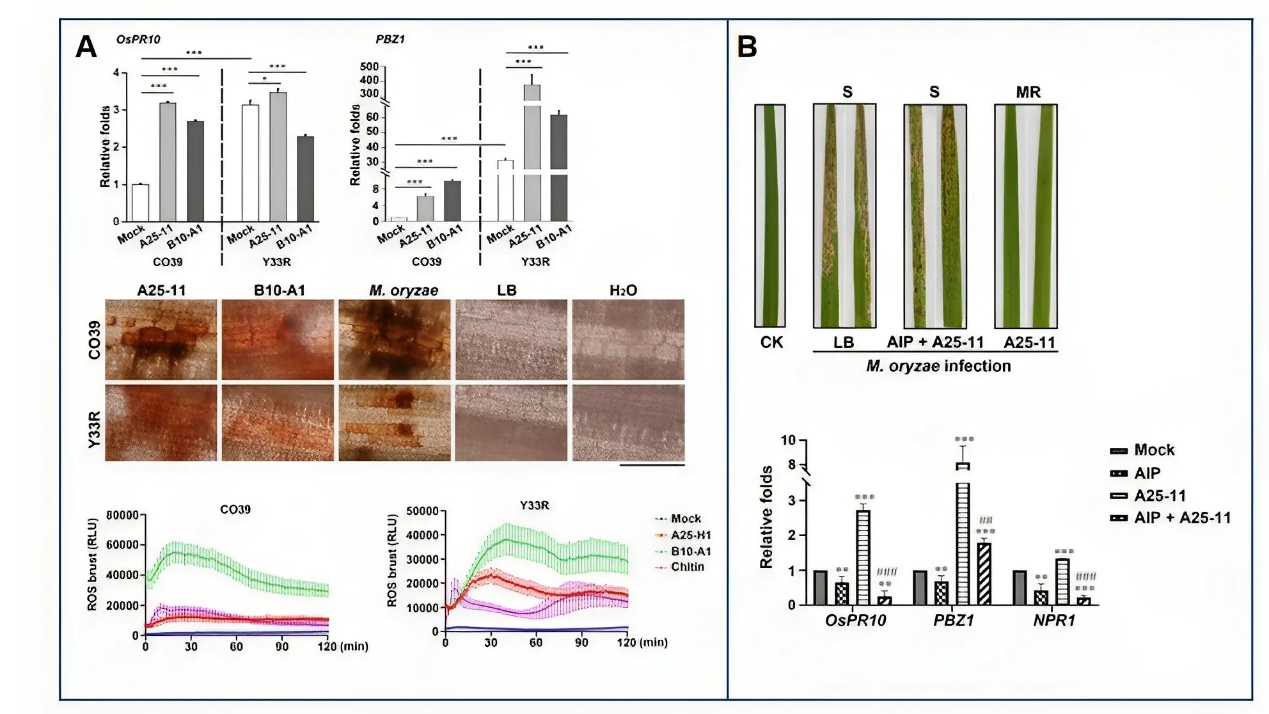

Pantoea菌株诱导水稻获得性免疫。

通过室内盆栽接种试验和田间试验,结果显示A25-11与B10-A1菌株能够有效抑制水稻稻瘟病的发生。更为重要的是,这两种菌株对水稻植株本身均未表现出致病性。除此之外,菠萝泛菌菌株还能有效抑制由黄单胞菌Pxo99A菌株或另一致病菠萝泛菌SC7菌株引起的水稻细菌性叶枯病。这两种菌株还具有促进水稻生长的多重能力,包括诱导吲哚-3-乙酸(IAA)的合成、促进磷酸盐溶解、增强固氮能力以及分泌铁载体等。

进一步的研究发现,当用A25-11或B10-A1菌株处理水稻后,能够显著诱导水稻叶片中免疫相关基因的表达,并促进活性氧的积累。这表明这两种菌株的生防效应可能源于对寄主植物免疫系统的激活。

为了进一步验证这一机制,研究人员施用了植物PAL酶抑制剂(可抑制水杨酸合成)AIP对水稻进行预处理。结果发现,经过AIP预处理后,A25-11或B10-A1菌株的生防效果明显降低。这一结果提示,生防泛菌可能通过激活植物水杨酸信号介导的系统获得性抗性,从而赋予水稻抗病能力。

该研究成果不仅深化了人们对“植物-微生物”互作机制的理解,更为开发基于微生物组调控的绿色病害防控新策略提供了重要的理论基础和明确的方向。未来,基于这一研究成果,有望开发出更加环保、高效的水稻病害防控方法。

相关论文信息:https://doi.org/10.1186/s40793-025-00799-y

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。