钱令希(1916—2009)

江苏无锡人,工程力学家、教育家。1936年毕业于中法国立工学院(现上海理工大学),以土木工程系总评第一的成绩获中比庚款资助赴比利时留学,1938年获比利时布鲁塞尔自由大学“最优等工程师”学位。1955年被选聘为中国科学院学部委员(院士)。长期从事结构力学、板壳理论、极限分析、变分原理、结构优化设计等研究,在我国大力倡导建立计算力学学科。主张力学为工程服务,并身体力行,推动力学在桥梁、水坝、港口、造船和国防等工程中发挥重要作用。

1975年,钱令希(左二)在鲇鱼湾栈桥工地上

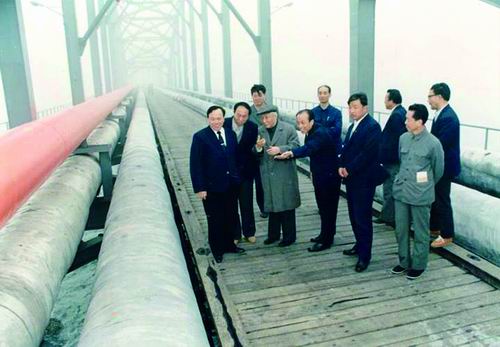

1976年,钱令希(左六)与设计组成员在鲇鱼湾栈桥竣工后合影

耄耋之年的钱令希(前排左三)赴鲇鱼湾了解栈桥的现状

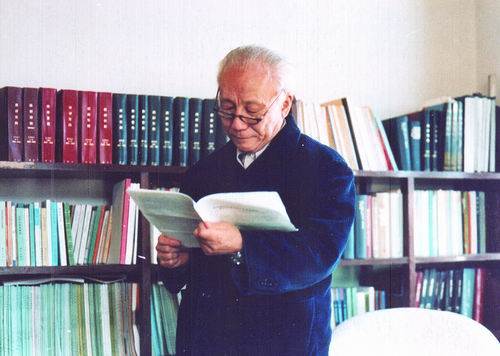

20世纪90年代中期的钱令希

1976年,竣工后的鲇鱼湾栈桥

1975年,大连鲇鱼湾油港建设陷入困局。我国本计划斥巨资从日本引进“单点系泊”码头建设方案,然而日方拒绝为关键设备部件提供备用件,谈判破裂,工程濒临搁浅。

就在此时,一位科学家带领团队设计的那份曾被搁置的备用方案解了燃眉之急。这不仅使大连鲇鱼湾油港建设如期进行,更给国家工程建设提振了信心——中国人完全有能力自己建设大规模的现代化深水油港。

这位科学家就是工程力学家、中国科学院院士钱令希。渤海湾畔,他主导设计的那座“百米跨度空腹桁架全焊接钢栈桥”至今已屹立在大连鲇鱼湾油港近半个世纪。

启用备用方案

大连鲇鱼湾油港位于辽东半岛南端的大孤山东北麓、黄海岸边的大窑湾西南侧。鲇鱼湾油港是全国第一座10万吨级的现代化深水油港,由中国自行勘察、设计、施工,并全部采用国产材料。其中栈桥的设计与建造是鲇鱼湾油港建设的一个主要组成部分。栈桥连接陆地和岛式码头,从海岸直伸外海,全桥共9跨,长954米。栈桥上,铺设4条直径720毫米输油管和1条直径720毫米污水管,以及其他较小的管道、电缆和灯具等,还可通行车辆和行人。

钱令希便是这栈桥的总设计师。

20世纪70年代初期,我国开发了大庆油田,大连港成为重要的石油输出港。随着大庆原油出口量的不断增加,承担出口任务的大连港寺儿沟码头却因泊位不足、输油能力低下,经常造成压港压船,在大连建设大型深水油港刻不容缓。

1973年3月,大连工学院(现大连理工大学)接受交通部(现交通运输部)和旅大市(1981年改名为大连市)的委托,进行多学科协同作战,启动鲇鱼湾油港水工工程的设计及部分码头设备的试制工作,其中钱令希带领的数理力学系工程力学专业的师生负责全长近千米的码头钢栈桥设计任务。

1974年1月20日,为统筹新港区建设,鲇鱼湾油港建港指挥部成立。7月,鲇鱼湾建港工程正式启动,钱令希任栈桥设计组顾问。很快,钱令希等人便设计出栈桥式码头的模型,由建港指挥部副总指挥曹凯带到交通部汇报。然而,鲇鱼湾油港所在地是一个小渔村,经济落后、建设经验缺乏,而栈桥式码头建设任务量太大,几乎没人有把握把图纸变成现实。于是,鲇鱼湾油港建设方决定花费2700万美元从日本引进“单点系泊”式码头,即铺设一条从岸边到海水足够深处的长长的海底管线,原油通过漂浮软管进入管道从海底输送。

1974年11月1日,鲇鱼湾油港建设破土动工。此时,钱令希领衔的栈桥设计组工作依然没有停止。1974年底,鲇鱼湾油港设计方案预审会在北京一所高校举行。

1975年4月,从日本引进单点系泊谈判出现了问题。水下输送软管是生产系统中的关键部件,其一旦发生故障将导致全线停产,造成重大损失。因此,必须为其配备备用件。然而,日本企业拒绝提供。中日代表谈了数月也没谈出结果。1975年5月上旬,经批准,鲇鱼湾油港建设项目停止从日本引进单点系泊设备,全力抢建由钱令希之前提出的栈桥码头。

“以柔克刚”巧设计

事实上,自1974年大连工学院全面承接鲇鱼湾油港主体工程的设计任务以后,钱令希就一直在做栈桥码头合理的备用方案。原因在于单点系泊方案虽然在国际流行,但成本高、输油量小,且技术完全掌控在日本人手中,钱令希感到不太托底。理论上,还可以通过移山填海造一个离岸码头。但是要填平从岸边到能够停泊20万吨巨轮的深水处,不仅所需的土石方数量惊人,资金数额巨大,工期也难以保证,所以移山填海造港的设想并不现实。钱令希认为,唯一的选择就是修建海上栈桥了,“虽然难度也不小,但是我们中国人对于造桥不陌生,有把握建造出来”。

钱令希带领设计小组的几位青年教师,夜以继日设计并对比不同的桥型方案。

他们在悬索桥、钢筋混凝土桥和大跨度钢结构桥三种方案中进行选择。考虑到材料、施工条件和工期等原因,再加上旅大市许多厂矿有较强的金属结构加工能力,他们最终选用了大跨度钢结构桥。采用这种方案组织会战,能够保证栈桥工期和质量,并有利于地方潜力的发挥。

而针对钢栈桥,钱令希领衔的设计小组做过70米、100米、100米以上三种跨度方案的比较。在权衡工期、总投资、施工和吊装条件以及水上水下的施工量之后,最后决定桥跨结构的跨度为100米。另外,他们选用了全焊结构工艺。这是因为旅大市的有关厂矿普遍使用焊接工艺,焊接技术和机具设备都有较高水平,故立足于本地条件选用焊接工艺是很理想的。全焊结构还省掉了铆钉、螺栓和拼接板等环节,使制造加工大为简化,易于采用自动化操作,减轻了桥重,节约了钢料,降低了造价,并且杆件不因钻孔而受到削弱,材料得到了充分的利用。

关于桥形的选择,钱令希等人在初步设计中考虑过抛物线形空腹桁架、抛物线形普通桁架、柔拱劲梁和平行弦桁架4种方案,并最终选用了抛物线形空腹桁架。抛物线形空腹桁架,就是没有斜腹杆,而把节点制作成刚性节点的抛物线形刚架,最适用于全跨受均布荷载的情况。大连新港栈桥承受的荷载84%是全跨均匀分布静载荷,活载荷只占16%,且这种由管道中流体的重量所构成的活载荷基本上是局部均匀分布的。

选定方案后,钱令希引导设计组成员讨论设计中可能出现的问题,鼓励大家查阅资料。大连工学院科技情报资料室也集中最优势的人力,在很短时间内为设计组提供了国内外相关文献。钱令希与设计组成员根据对文献资料的分析,共同寻求对策,最后基于工程结构设计方案选优的思路,选择“百米跨度空腹桁架全焊接钢栈桥”的方案。

事实上,该设计方案在一开始提出时备受质疑和反对。反对的原因是这种空腹桁架桥发生过多次事故。比利时曾在艾伯特运河上建造了约50座空腹桁架桥。其中跨长为74.5米的哈塞尔特全焊空腹桁架桥在交付使用14个月后突然裂成三段坠入艾伯特运河。后来,陆续又有几座桥坍塌或损坏。据统计,1938至1950年间,比利时共有14座这种型式的桥梁断裂。从此,这种设计方案不再流行,尤其是建造跨度较大的桥梁时,更没人敢冒这种风险了。

钱令希在比利时留学时,曾陪同来比的我国岩土工程事业开拓者俞调梅考察过空腹桁架桥,并拍摄了桥梁的照片。他们感叹,桥型确实漂亮,从力学上分析,从建筑美学上欣赏,无可挑剔。只是后来发生了事故,且当时未能找出事故原因。因此,当钱令希提出采用空腹桁架桥型方案时,有些人就劝他说:“这种桥型,国内无先例,国外也没有这么大跨度的,从前的那几座桥都出过事故报废了,几十年再也没人采用这种设计方案了,何必去冒这个风险!”更何况,钱令希设计的桥的跨度几乎是那些断裂桥的2倍,等于给自己出了个大难题。

可钱令希心想,既达到施工快、材料省的要求,又符合受力合理、美观大方的高标准,除此之外已经没有其他办法了。世界上没有最完美的事物,当然也没有最完美的设计,任何事物都有可能被优于它的事物所代替,包括设计。因此,钱令希和他的助手们要尝试优化空腹桁架桥的设计结构。

钱令希吸取了空腹桁架桥那些失败的教训,采用了柔化连接的思想,把中国传统“以柔克刚”的理念运用到节点的构造,降低了节点应力集中的负面效应。通过模型试验,他们证明了钱令希以柔克刚的策略可行,印证了这是降低节点应力集中最有效的办法。

钱令希后来解释说,该设计方案重点在于承载通油通水的管道和一个车道,将陆地与1公里外的油码头连接起来。这样,1公里只需要9个桥墩,每个桥墩间距100米,这可以节约大量的钢筋混凝土,降低在大海中施工的难度。更重要的是,只有这个设计方案,才最节省材料和缩短工期,达到“快好省”的目的。

驻扎一线抓施工

1975年4月,栈桥桥跨结构设计完成。钱令希虽胸有成竹,但为稳妥起见,希望征求著名桥梁工程专家、同济大学教授李国豪院士的意见。“百米跨度空腹桁架全焊接钢栈桥”的方案得到了李国豪的肯定和认可。李国豪为此特意叮嘱“施工要特别注意细节”。随后,设计组便着手进行栈桥的组装和实桥满负荷实验。

栈桥正式组装前,为确保原材料与施工团队的优质可靠,钱令希在大连逐一走访10余家大型工厂。他直奔一线,与早已选定的每位技术工人当面沟通,诚邀各路“技术大王”与经验深厚的老工人坐在一起讨论。他牵头开展严格培训,不仅亲授焊接实操技巧,还将复杂的力学原理拆解细化,用由浅入深的方式为工人们耐心讲解,为栈桥施工筑牢基础。

1975年7月,以旅大市机械局为主的25家单位共计3000余人投入了组装钢栈桥的工程。在栈桥设计、组装、吊装施工的那段日子里,钱令希带着设计小组,除偶尔跑几趟工厂外,基本上在海边的工地与工人们同吃同睡,一起研究设计方案。

栈桥第一跨钢桥是在经验不足、准备不充分的情况下上马的。组装第一跨桥需16锰钢280吨,焊缝总长40公里,跨度101.2米、高12.5米、宽12米。7月10日,当组装开始时,钱令希和设计组的师生便把行李搬到工地,住在木板棚里,随时为组装工人解决各种疑难问题。工地的领导和工人们看到钱令希年岁大,身体不好,想在生活上给他一些照顾,但都被他婉拒了。在栈桥第一跨桥拼装最紧张的时候,他一连20多天没有离开工地,和大家同吃一个食堂的大锅饭,拒绝工人师傅给予的任何照顾。

栈桥实桥满负荷实验,采用的是钱令希提出的原型试验方案,试验对象就是拟最先吊装的第一跨桥。为此,他专门成立了实验组,并听取工人的意见。

钢栈桥吊运是栈挢工程设计中的一个重要问题,直接关系到工期、投资金额和施工质量。在吊装设计过程中,钱令希与相关人员共开过十几次会议。设计组多次到工厂、工地向有经验的工人请教和学习。最后确定,杆件在工厂制造好发送到工地进行陆地平台拼装,桥跨结构安装完毕,将桥跨落到4台小车上,并装上管道、路面和4个支座,然后拖到引堤头,待满潮时段,利用600吨浮吊运到一两千米以外的桥址,在桥墩上就位,将支座焊接在墩顶预埋的钢垫板上,即完成吊装。

吊重共计405吨,吊件长101.2米、高13.1米、宽12米。这样的庞然大物在大海中被吊着走,需一次就位完工,因此是十分重要和严肃的环节,关系到桥跨的安全,也关系到600吨浮吊的安全。钱令希说,这样的整跨海上远距离吊装,没有先例可循,所以设计必须周密,操作必须严格,只许成功,不许失败。钱令希和工程技术人员做了认真的讨论、调研、设计和计算。

大连理工大学力学系教授曹富新多次参与栈桥的设计与施工。栈桥建成后40多年,对于栈桥建设工作中的许多细节,他仍然记忆深刻:“在栈桥设计阶段,钱先生就用手算(借助计算尺)算出前5阶的频率和相应振型。后来,课题小组成员用计算机对栈桥计算模型进行了比较精确的计算。发现前5阶的频率和相应振型的计算结果与钱先生的手算结果高度一致,并和实验结果的前2阶频率和相应振型吻合。我们感叹钱先生的手算也太神了,手算结果居然可以和计算机相比。可惜的是当时钱先生的手算草稿没有保存下来。”

钢桥吊装“惊险记”

1975年8月5日,是第一跨钢桥吊装的日子。虽然钱令希已经把海上整体吊装的架桥方案制定得很详尽了,但毕竟是第一次,他要做万全的准备。吊装的前几天,他和设计组在一起,趴在图板上反复地画图示范。在吊装的头一天晚上,钱令希一宿未眠,蹲在工地上与工人一起做准备工作。

吊装当日上午恰逢天文大潮。借助这一高潮位,大幅降低了现场组装的施工难度,为作业创造了有利条件。当天清晨,钱令希与现场众人怀着同样的期盼,一同守候在海边,静待吊装启动。然而,天亮之后,海面突然刮起大风。此时已悬挂在吊装船浮吊上的钢桥,在强风作用下左右剧烈摇摆、难以控制。现场所有人都紧绷神经,心提到了嗓子眼,无不担忧吊装过程中出现意外状况。

让他们担心的事情还是发生了,一根承担吊装的辅助钢柱“咔嚓”一下切断了,吊装立刻暂停。好在那根钢柱与钢梁的受力无关,可是如此庞然大物在风中摇摆,稍不小心就会撞到桥墩上。刚才那根断了的钢柱只是个小问题,如果撞坏桥墩,整个工程就要停工了。

怎么才能让钢桥在空中不再摇摆?钱令希向工作在生产建设第一线的工人请教。工人们想出了屡试不爽的笨办法——实行千绳战术,在钢梁上拴无数根绳子,靠人力稳住钢梁,再使浮吊将钢梁落在桥墩之上。采用这种战术,钢梁一点一点地移到了桥墩之上,在接近中午的时候,才稳稳地落实。当时,钱令希的心情也像大海的波涛一样起伏,他甚至忘记自己站在了海中桥墩上危险的地方,当时如果稍不小心,就有被撞伤或掉入大海的危险。然而,他那时已把危险置之度外了。后来,他谈起这一段情景时,风趣地说,“今天想起来还有点后怕哩!”

第一跨钢桥成功吊装,9月4日,第二跨钢桥正式安装。此前,钱令希设计了4个小“板凳”焊接在钢梁之下,每个小“板凳”拉出4根钢丝,固定在不同方位,以减少海风吹过的摇摆,他又在钢梁上加了8个斜拉杆来增强稳定性。这些安装附属物,本来没有给钢梁增加过多的荷载,可细心的钱令希还是拿出计算尺进行测算。为了绝对安全可靠,他还让有关人员在计算机上进行了更精确的计算,直到计算出了可靠的结果,才肯组织施工。本来已经万无一失了,安装前一天晚上,钱令希还是不放心,他推测出后焊接的斜拉杆很可能和浮吊上的钢丝绳碰上,一旦撞断就产生新的麻烦。为了防患于未然,那一晚,他又没睡,和工人们一道给那几根斜拉杆缠上了胶皮垫。第二天,安装如期顺利完成。

9月27日,吊装第三跨钢桥。随着组装速度加快,吊装工作也加快进度。至1975年12月14日,历时145天,全长954米、焊缝总长790多公里的九跨钢桥全部组装完成,栈桥码头水上主体工程告捷,为新港提前投产创造了条件。

1976年4月,计划用时3年的新港建设工程提前半年完成。4月12日,辽宁将鲇鱼湾油港定名为大连新港。

把栈桥当孩子,时刻关心

现在,栈桥已在海上服务近50年,依然完好如初,是大连一道亮丽的风景线。

大连新港工程投产后,仅三年半的时间就收回了建港的全部投资,那时每年出口原油占全国总出口量的90%以上。1978年这项工程荣获全国科学大会奖,后来还在澳大利亚第17届国际海洋工程会议上作了介绍,受到国外学者的好评。1982年,设计小组编写、钱令希审阅修改的《全焊空腹桁架钢桥》一书由人民交通出版社出版。

改革开放后,我国经济飞速发展,大连新港的职能发生了彻底的变化。栈桥上不仅增设了好几条输油管线,还加装了天然气输送管线。栈桥在新的时代发挥了新的作用。

栈桥建成后,钱令希一直把它当成自己的孩子,时刻关心着。早些年,他常去鲇鱼湾了解栈桥的工作状态,油港出现问题了也去解决处理。

在一次栈桥考察中,钱令希从管理方处得知,小汽车行驶至桥面时会产生“噔噔”异响。实地排查后发现,横向铺设的木板间存在间隙,汽车车轮碾轧时就会引发“噔噔”声响,并会对栈桥钢结构造成持续冲击。桥面采用横向铺设木板的设计,是因为建设时以运油输油为栈桥主要任务,未将车辆和行人通行充分考虑在内。

而减少冲击频率,就可以减轻桥梁疲劳程度,延长栈桥的使用寿命。于是,钱令希建议栈桥管理方将横放的木板改为竖放。果然,问题迎刃而解,“噔噔”的响声没有了,“小方法”解决了“大问题”。

钱令希特地在鲇鱼湾过生日。例如,1994年的生日,他就是在那里度过的。80多岁后,他还亲赴现场,并提醒有关方面时常检测。

2006年,栈桥整整运营了30年,钱令希已90岁高龄,且身患重病,无法成行,可他仍挂念着栈桥。当他得知桥墩发现裂纹时,很着急,几次让曹富新传话给鲇鱼湾大连新港的领导,要赶快组织检测和维修。当曹富新告诉钱先生,老师们已经在做这件事时,他才露出了笑容。

如今,钱令希已经离开我们十六载。他当年倾注心血建造的这座栈桥历经岁月洗礼,在新时代的浪潮中继续书写着属于它的光荣篇章。这正是对钱令希最好的告慰。

(作者系上海理工大学特聘研究馆员)

本版组稿负责人:张佳静

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。