“我国有机氟的各项工作都是大集体几代人的努力工作成果,绝不是我一个人的。”

——黄维垣

黄维垣(1921.12.15—2015.11.17),有机化学家,曾任中国科学院上海有机化学研究所副所长、所长。早期从事天然产物化学研究,后转向有机氟化学和含氟材料领域,研制出一系列关键含氟材料,发现并系统研究了亚磺化脱卤反应。1980年当选为中国科学院学部委员(院士)。10年前的今天,黄维垣逝世。

从甾体化学到硼氢高能燃料

1955年,黄维垣结束在哈佛大学的研究工作,克服重重困难回到祖国,应有机化学家黄鸣龙之邀进入中国科学院有机化学研究所(以下简称有机所,后更名为中国科学院上海有机化学研究所)工作。在接下来的三年里,结合有机所的研究现状和国内丰富的植物资源,黄维垣在甾体、萜类和生物碱领域开展研究,并分析中药活性成分。

1952年,黄维垣在美国哈佛大学取得博士学位(图片来源:中国科学院院士文库)

1952年,黄维垣在美国哈佛大学取得博士学位(图片来源:中国科学院院士文库)

彼时正逢中国跨入原子能时代,为此有机所进行业务方向大讨论,决定以国家利益为重,将所内部分科研方向转向尖端科学。黄维垣放弃心爱的研究领域,加入“两弹一星”工程,探索研制用于火箭的硼氢高能燃料。

当时,我国硼化学研究还是一片空白,国外文献对关键步骤也严格保密。硼烷化学性质活泼,极易燃烧和爆炸,某些硼氢化合物还有剧毒。黄维垣从理论开始,自己动手设计搭建仪器,甘冒风险亲自进行实验,不仅成功制出二硼氢、五硼氢和十硼氢,还摸索完善了整套实验操作方法。

黄维垣(右1)和黄鸣龙(左1)、黄耀曾(图片来源:中国科学院院士文库)

黄维垣(右1)和黄鸣龙(左1)、黄耀曾(图片来源:中国科学院院士文库)

“111任务”和含氟材料

在黄维垣的带领下,固体高能燃料和有机硼化学研究在我国逐步站稳脚跟,他自己则进入国家更为亟需的氟化学领域。

1960年,苏联撤走浓缩铀厂的专家,不仅带走了技术资料,也把润滑油一并带走。润滑油一旦耗尽,机器只能停止运转。同年11月,有机所接受润滑油试制任务,这就是“111任务”。

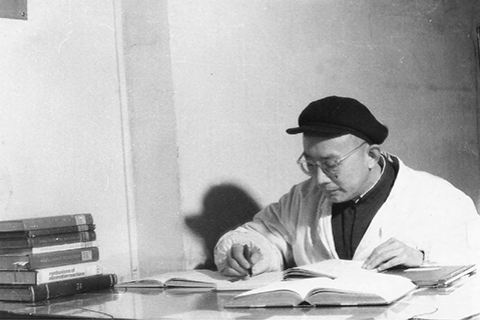

黄维垣在上海有机化学研究所阅读文献(图片来源:中国科学家博物馆)

黄维垣在上海有机化学研究所阅读文献(图片来源:中国科学家博物馆)

为尽早完成任务,黄维垣挺身而出,再度改变研究方向。他从润滑油成分分析入手,利用红外光谱解析结构,推断样品润滑油是一种全氟烃油。之后,黄维垣带领研究人员找到合适的原料油品种,确定了氟化试剂,探索了氟化条件,建立起后处理方法,最终研制出成分、性能与样品润滑油相当的氟油。

1965年,“液相法制造全氟油”成果获国家发明奖。在黄维垣的领导下,有机所又陆续研制出用于陀螺仪的氟氯油、氟溴油及含氟材料,如氟塑料、氟橡胶等。

“液相法制造全氟油”获国家创造发明奖(图源:中国科学家博物馆)

“液相法制造全氟油”获国家创造发明奖(图源:中国科学家博物馆)

20世纪70年代,含氟材料逐渐由军用转向民用。黄维垣与同事陈庆云一同研制出新型含氟表面活性剂F53,可用于抑制电镀铬中铬雾的扩散,不仅能消除污染、保障工人健康,又能节约资源。这项工作后来获国家发明奖三等奖,成为目前我国仍在使用的氟化学产品中,唯一一个自主创新产品。之后,他又与中国人民解放军第三军医大学野战外科研究所等单位共同协作,研制出氟碳人造血,成功通过临床试验,使其成为世界上首次成功应用于战争伤员抢救的人造血。陈庆云对此评价:“黄先生认为只要对国家有利就一定干,我们学氟的不干,谁来干?”

发现亚磺化脱卤反应

20世纪80年代,黄维垣开始在氟化学基础研究领域进行探索,期望通过基础研究领域的突破,带动应用研究领域的革新。

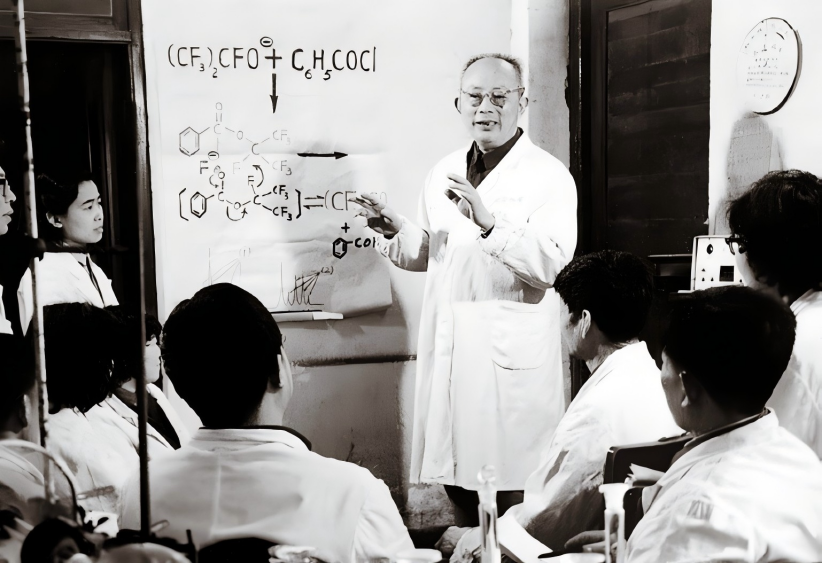

黄维垣在讲解反应原理(图片来源:中国科学院院士文库)

黄维垣在讲解反应原理(图片来源:中国科学院院士文库)

针对聚全氟三嗪橡胶合成难题,黄维垣带领团队另辟蹊径,设计了“先成环后聚合”的全新路线,成果得到国际同行的广泛认可。这项研究还带来一个意外惊喜——他们发现全氟碘代烷与亚硫酸钠发生反应时,能以高达90%的转化率生成新化合物。

这一反应被命名为“亚磺化脱卤反应”。团队深入探究其反应机理,成功优化连二亚硫酸钠等试剂,将反应范围推广至全氟溴代烷等含氟卤代物,为在有机分子中引入全氟和多氟烷基提供了一个条件温和、产率高且适用范围广的反应体系。

黄维垣还创造性地将氟化学研究成果与早年的甾体研究相结合,开展含氟天然产物合成工作,成功制备出含氟胆固醇类似物、含氟葡萄糖衍生物等一系列具有潜在生物活性的分子。

从天然产物研究到硼氢燃料开发,从“国之重器”到民用产品,从应用研究到基础科学,每一次的转变都与时代环境、国家需要密不可分。黄维垣的科学人生始终以国家需求为核心导向,彰显出他广博的学术视野以及“国家所急,一生所忧”的家国情怀。

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。