在化学工业发展的长河中,某些经典反应如同亘古不变的法则,被一代代学者奉为圭臬,沿用百年。

然而,近日,中国科学院大学杭州高等研究院(以下简称杭高院)化学与材料科学学院研究员张夏衡团队与合作者,以石破天惊之势撼动了工业领域延续140年的传统工艺。他们借助N-硝胺实现直接芳香胺脱氨官能团化的新方法,N-硝胺中间体在反应体系中瞬态形成后立即转变成产物,整个过程无需使用过渡金属铜。相关研究成果发表于《自然》。

这是一场历时三年、历经上千次实验尝试、数次濒临放弃的科研攻坚。新工艺为全球化工行业开辟了一条更安全、更经济、更高效、更绿色的新路径,有望在制药、材料制造等领域展现广阔应用前景。

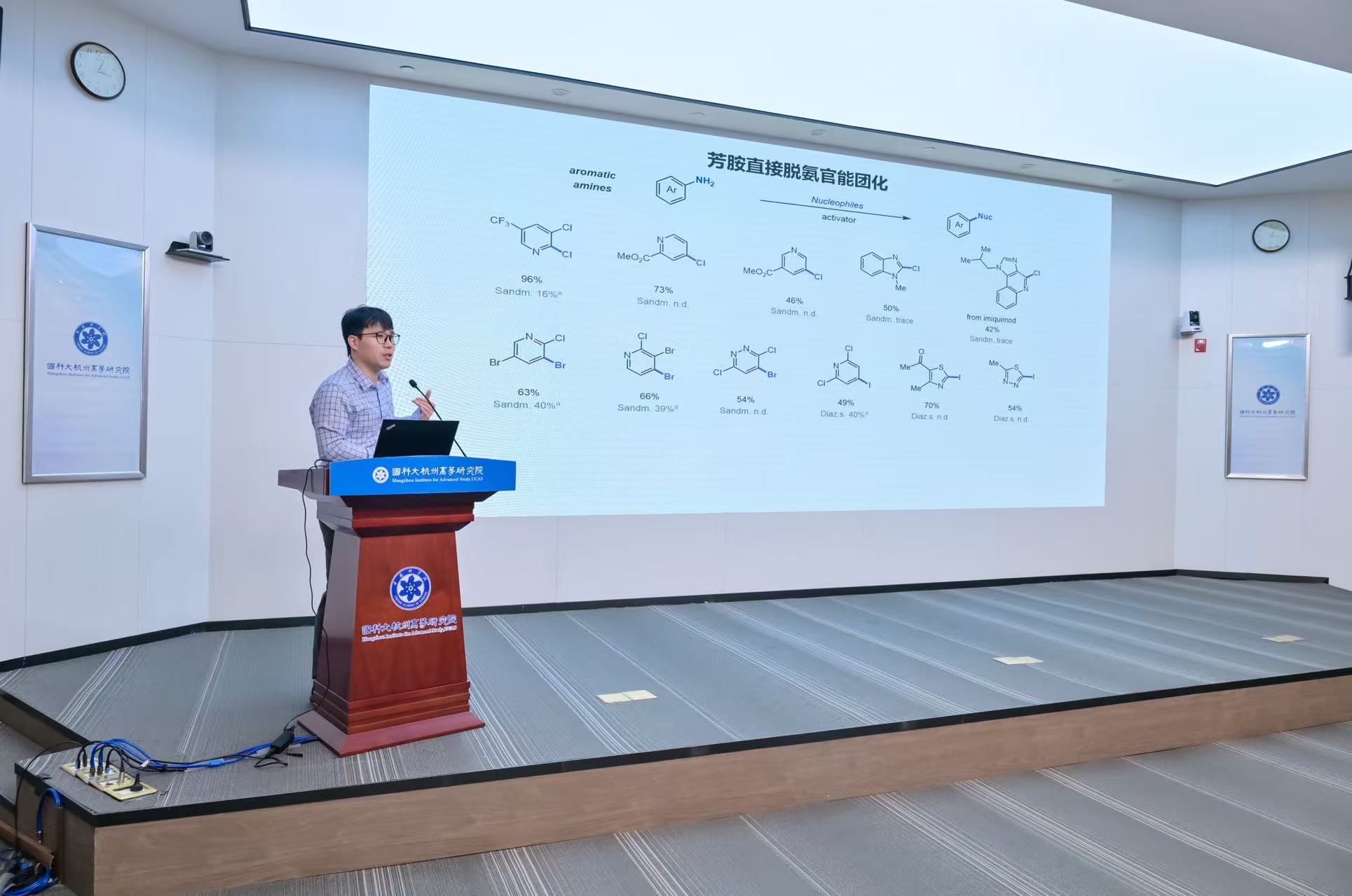

张夏衡在作报告。(杭高院供图,下同)

危险与污染并存的化工困境

芳香胺,这个看似专业的化学名词,早已渗透到日常生活的方方面面。从药品如感冒药、抗癌靶向药,再到染发剂、农药等工业产品,芳香胺衍生物构成了现代化学工业中不可或缺的基石。

作为化工领域的“多面手”,芳香胺的合成潜力无穷,但要让它实现脱氨官能团化的高效转化,过去140年间,行业内始终遵循着一条“标准答案”:著名的桑德迈尔反应。这套传统工艺的核心,是先将芳香胺“改造”成名为“重氮盐”的中间体,随后借助这类化合物特有的高活性,推进后续的各类合成。

“全世界的工厂每天都在用这个反应,但这条‘经典之路’背后,存在易爆炸风险和重金属铜环境污染等问题。企业用这些传统方法进行生产,往往难以得到理想的收益。”张夏衡在接受《中国科学报》采访时表示。

张夏衡介绍,反应过程需要加入定量金属卤化物作为催化剂,这会产生大量含重金属的废水。这些废水不仅严重破坏生态,回收处理更是一道“高成本难题”,让企业不堪重负。

更致命的是,重氮盐本身就是个“不定时炸弹”,全世界因重氮盐失控导致的爆炸事故屡见不鲜。“它的化学性质不稳定,冲击、摩擦或是温度波动,都可能引发危险。通常必须在0到5摄氏度的低温环境下制备,就是为了压住它的‘暴脾气’,防止其快速分解。”张夏衡解释道。

因此,开发一种更优化的合成路径,绕开高风险的重氮盐,直接利用来源广泛、性质稳定的芳香胺作为起始原料直接卤代,已成为全球顶尖科研团队竞相角逐的科研目标。

去年,世界著名有机化学家、德国马普煤炭研究所所长托比亚斯·里特(Tobias Ritter)在《科学》杂志上发表了更安全的桑德迈尔反应改进方案,这一成果推动了该领域的发展。但张夏衡指出,该反应机制依然无法绕开“芳基重氮盐”这一不稳定的中间环节,并且也未能破解反应体系对大量铜催化剂的依赖,潜在的重金属污染问题仍是悬而未决。

突破百年桎梏:一条更简单、更通用的全新路径

张夏衡团队一直致力于做脱氨反应的研究,关于芳香胺脱氨的课题最早开始于2022年。

“正当我们在芳香胺脱氨的未知海域中探索时,一家产学研合作企业的邀约让我们看到了理论走向实践的契机。当时,他们正采用传统的桑德迈尔反应,开发一条生产两百余吨的药物中间体合成路线。该工艺不仅面临着重氮盐固有的爆炸风险,更需投入大量铜试剂,其后续产生的含铜废水处理成本,竟远远高于原料价格。”张夏衡说。

这次交流,更坚信了他所选课题的意义:真正的科研价值,不仅在于纸墨间的学术成果,更在于能否为产业困境提供切实的解决方案。

转折发生在2022年底。在与企业的协同攻关中,团队捕捉到反应体系中存在微量N-硝基胺的踪迹,其含量不过百分之几,在传统认知中常被归为“副产物”。“但我们相信,在化学的世界里,没有永远的副产物,所有副产物都有可能成为‘主产物’。于是我让学生针对这个化合物做单晶衍射的分析,确证化合物的化学结构。”

随后,根据这个线索,他们开始追溯文献,发现这一化合物早在1893年就已现身于德国慕尼黑一位学者的记录中,却在此后百余年里始终未被系统探索。这片被遗忘的化学角落,恰为张夏衡团队提供了突破的契机。

“我们发现,仅需在芳香胺中加入微量硝酸,即可在反应体系中瞬时生成N-硝基胺中间体。这个聪明的中间体从不滞留,它一经形成便即刻转化成我们所需要的物质,既保证了反应的高效推进,又彻底规避了传统工艺中重氮盐积累带来的安全隐患。”张夏衡介绍。

更令人振奋的是,基于这一中间体,我们实现了芳胺中C-N键向多种药物关键骨架(如C-Br、C-Cl、C-C等)的精准转化。其在化合物库构建的广度与效率上,均展现出超越桑德迈尔反应的潜力。

由于整个过程完全摒弃了过渡金属铜的参与,他们还进一步开发出“一锅法脱氨交叉偶联策略”,只需在脱氨反应中间体中直接加入相应的偶联试剂组合,便能通过“一锅两步法”“炖”出一系列所需要的重要骨架。这种方法集简便、环保、经济与普适于一身,展现出了广阔的应用前景。

这篇论文正文共19页,但补充材料长达368页,从投稿到刊发仅用不到50天,四位审稿人一致通过。辉瑞公司高级研发总监斯科特·巴格利(Scott Bagley)高度评价其为“真正的杰作”。托比亚斯·里特对这项研究工作进行了深度点评说:“这是那些稀有论文之一。你一发表,人们立刻就能使用它,而且一定会使用它。”

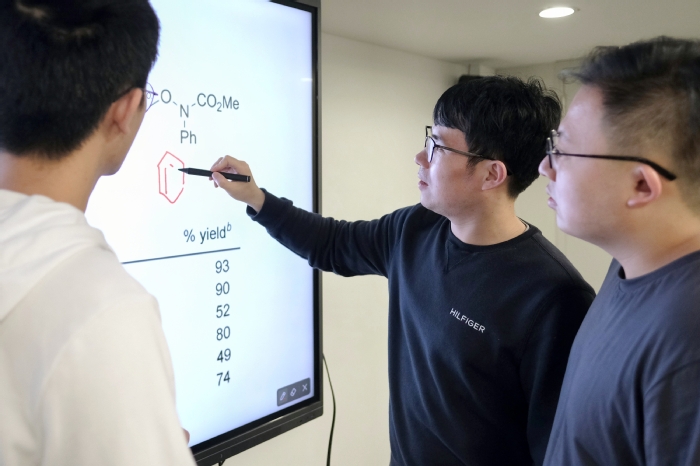

张夏衡(中)指导学生。

在坚守与感恩中践行科研初心

这项颠覆性成果,如今听来满是荣光,却鲜有人知它曾数次徘徊在被放弃的边缘。

2021年张夏衡回国组建独立实验室,便锚定了含氮类化合物多样性转化这一前沿方向,并做了很多积累。但科研的征途从不是坦途,尤其当他带领团队聚焦芳香胺“脱氨”这一长期停滞的难题时,挫折来得比预想更密集。

上千次实验在试管中激荡出的不是期待中的反应,而是重复的失望;隔壁实验室的同学凭借成果斩获奖学金的消息,像细密的雨丝,打在团队里学生的心上。他们已兢兢业业耕耘三四年,论文的影子却仍模糊不清。

“我们遇到了很多挫折,几次险些放弃这个课题。我只能不断地鼓励他们:一旦做出来,这将是一项具有国际影响力的成果。当我们把新的结构和新的反应探索出来后,大家都欢呼起来。”张夏衡说。

那是2023年初的时候,张夏衡赶紧向中国科学院院士、杭高院化学与材料科学学院院长俞飚汇报了这项发现。“俞老师说这个发现意义重大,鼓励我们坚持下去,于是我投入了更多博士、博士后加入进来做这个项目。到2023年底,我们把底物做完了。这个时候其实就可以发表论文了,但我们还想把工业应用这部分做扎实。企业先帮我们做成了公斤级的测试,现在他们还在做百公斤级的测试。”

张夏衡(左三)团队合影。

张夏衡(左三)团队合影。

与此同时,他们又花了整整一年的时间去研究这个反应的机理问题。除了相关实验佐证外,科研团队还与中国科学院上海有机化学研究所薛小松团队合作,从理论上更好地理解其中的化学机理。同时在中国科学院上海有机化学研究所分析测试中心王昊阳团队的帮助下,成功检测并确证反应体系中一氧化二氮的产生,从理论与实验两方面验证了这一全新反应路径的科学性。

回望科研历程,张夏衡认为成功的秘诀除了坚持还有感谢。“很感恩国家对基础研究的重视,为我们营造了潜心钻研的良好环境,让更多原创成果得以生根发芽。成果的取得离不开所有人的支持,也很感恩前辈的指引,同行的帮助。我们会继续坚守在科研路上,争取做出更多重大的突破。”

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41586-025-09791-5

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。