近日,南方科技大学环境科学与工程学院教授张作泰团队提出了一种新型固态胺吸附剂合成策略,研究人员利用燃煤电厂粉煤灰制备碳捕集材料,显著降低碳捕获成本和碳足迹,为燃煤电厂CO2捕集提供了经济可行的解决方案。相关研究成果发表于 《环境科学与技术》。

随着人类活动导致CO2浓度上升,碳捕获与封存技术已成为减少CO2排放的重要手段。固态胺吸附剂因其高选择性、优异的吸附容量和低再生能耗,成为下一代碳捕获与封存技术的关键材料。然而,高生产成本和有限的循环稳定性限制了其在实际应用中的推广。

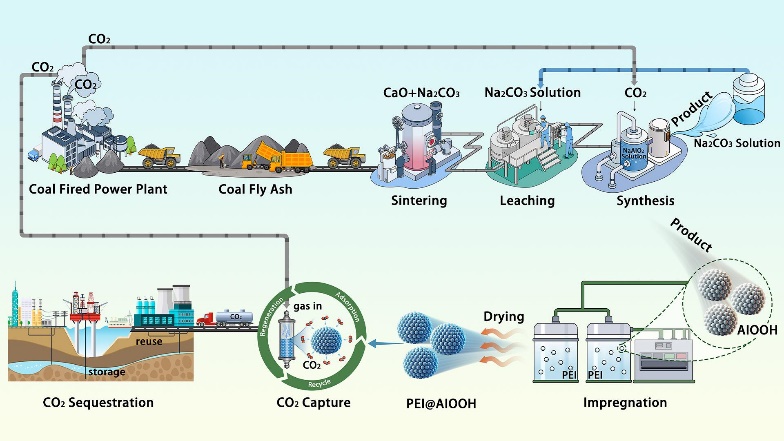

为解决这些问题,研究团队利用燃煤电厂粉煤灰作为原料合成以拟薄水铝石(AlOOH)为载体的固态胺吸附剂——PEI@AlOOH吸附剂。该吸附剂不仅在烟气碳捕集过程中表现出卓越的捕集性能,同时还具备较低的碳足迹和捕集成本。

研究结果表明,该吸附剂在模拟燃煤烟气条件下展现出178毫克/克的CO2吸附容量,并在150℃的CO2再生气氛中循环30次后,性能衰减仅为4.11%。

通过全生命周期评价和经济成本分析,研究团队发现,该吸附剂的碳足迹明显低于传统硅基固态胺和树脂基固态胺吸附剂,每吨CO2捕集的碳排放量仅为190kg。此外,得益于低廉的载体材料成本、优异的吸附性能和循环稳定性,PEI@AlOOH吸附剂的碳捕集成本也显著低于其他两类吸附剂,凸显了其广泛的应用潜力。

该研究为解决燃煤电厂CO2排放问题提供了创新的思路和技术支撑,具有广泛的应用前景,对推动碳捕集技术的商业化具有重要意义。

相关论文信息:https://doi.org/10.1021/acs.est.5c10968

燃煤电厂原位利用粉煤灰实现CO2捕集、利用和封存的策略 南科大供图

燃煤电厂原位利用粉煤灰实现CO2捕集、利用和封存的策略 南科大供图

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。