中国科学院院士、中山大学地球科学与工程学院教授高锐团队与合作者借助“玉兔二号”月球车搭载的探月雷达数据,首次全方位、清晰地呈现了一个位于月球背面掩埋撞击坑的地下结构全貌。相关成果近日发表于《地球与行星科学快报》(Earth and Planetary Science Letters)。

论文第一作者、中山大学地球科学与工程学院副教授张领指出,该研究不仅为深入理解月球撞击坑的地下响应机制提供了直接有力的证据,同时也为南极-艾特肯盆地内撞击事件的发生年代以及撞击物的起源研究设定了新的约束条件。

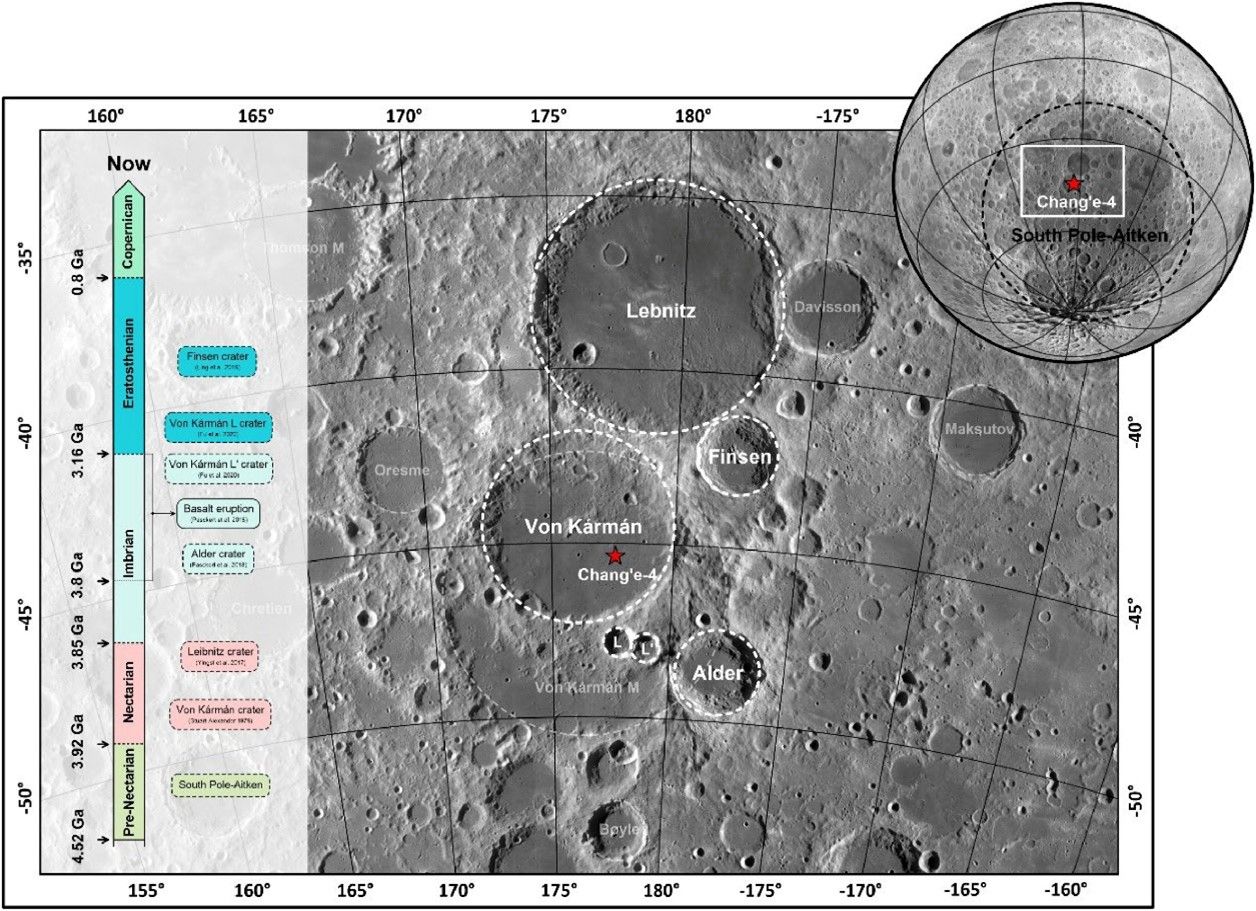

嫦娥四号着陆区及该区域主要地质事件的时间序列。研究团队供图,下同

撞击坑作为月球表面最为普遍且显著的地质特征,宛如太阳系早期剧烈碰撞历史的忠实“记录员”。长期以来,针对月球撞击坑的研究,大多依赖于表面形貌分析以及数值模拟手段。然而,对于撞击事件究竟如何在月表之下对岩层进行改造,一直缺乏直接的观测证据。嫦娥四号任务的着陆区选在月球背面南极-艾特肯盆地内的冯·卡门撞击坑,这一特殊选址为深入研究月球的早期地质历史以及撞击事件引发的内部响应结果提供了绝佳的研究条件。

为了深入剖析月球撞击事件,研究团队充分利用中国嫦娥四号任务中“玉兔二号”月球车搭载的探月雷达,对长达65个月球日、总计约1600米的巡视路径所采集的数据展开了综合分析。探月雷达凭借其高、低频双通道优势,实现了从浅层到深层、清晰连贯的地下结构成像。

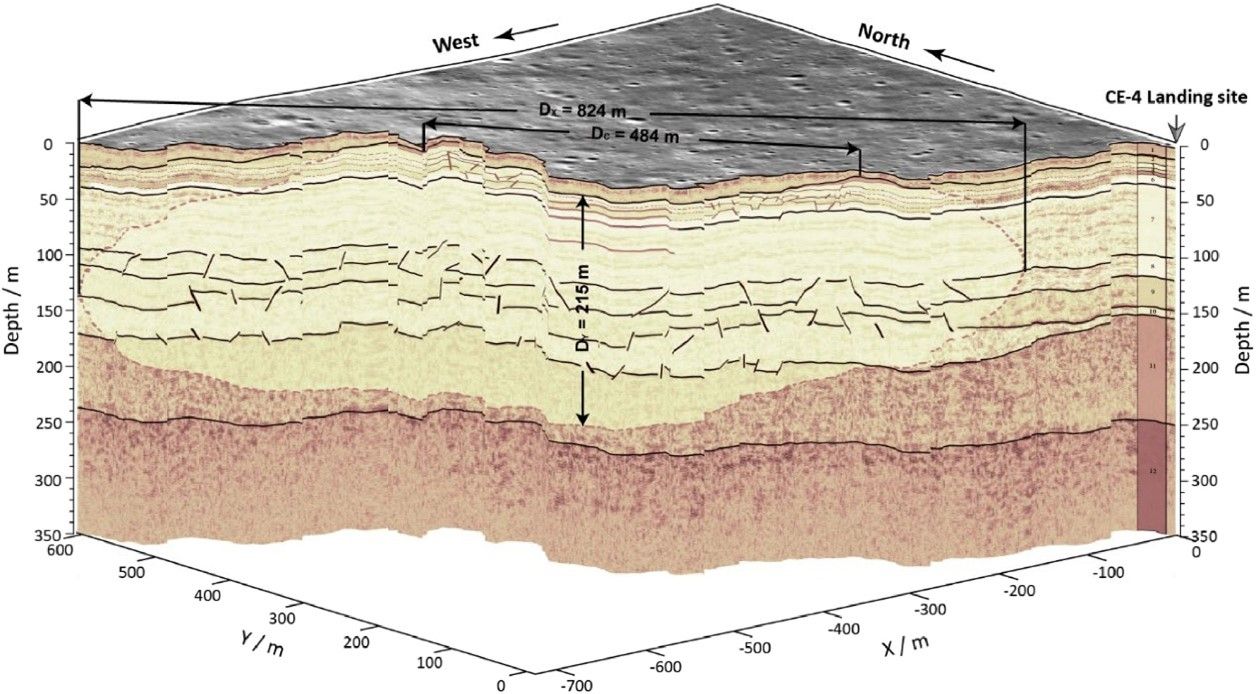

重建的陨石坑三维结构及形态。

探月雷达的探测结果显示,在着陆区下方,隐藏着一个完整的古老埋藏撞击坑。该撞击坑直径达484米,其引发的地下结构特征一直延伸至215米深处。通过全面综合分析,研究团队成功构建了一个包含12层的地层结构模型,揭示出由月壤、古月壤层、溅射沉积以及玄武岩单元构成的复杂地质序列。尤为重要的是,这些雷达图像首次提供了撞击坑地下改造过程的原位证据,清晰识别出典型的撞击坑地下特征,包括改造区、放射状坍塌、中央回弹以及深部断裂系统。在此基础上,研究团队还依据雷达数据的空间分布情况,重建了该撞击坑的三维结构。

该研究成果意义非凡。它不仅是首次为这一个掩埋于月球背面的撞击坑绘制了一幅精准的“三维肖像”,更为关键的是,为整个撞击坑科学领域提供了关键的、前所未有的地下原位数据。这些数据为了解撞击坑的内部响应机制提供了直接证据,同时也为验证和改进现有的撞击动力学模型提供了不可或缺的物理约束。嫦娥四号的探月雷达让我们得以真正“看”到月球古老地质活动留下的深刻印记,“听”到月球古老撞击疤痕之下,来自亿万年前的历史回响。

相关论文信息:https://doi.org/10.1016/j.epsl.2025.119542

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。