在国家自然科学基金等项目资助下,中国科学院南海海洋研究所研究员王春在团队携手澳大利亚新南威尔士大学教授Xiao Hua Wang团队,成功定量揭示了地理特征与海洋-大气过程相互作用对沿海海洋热浪的重要调节作用。相关成果近日发表于《气候变化研究进展》(英文版)。

鲨鱼湾混合层热收支。研究团队供图

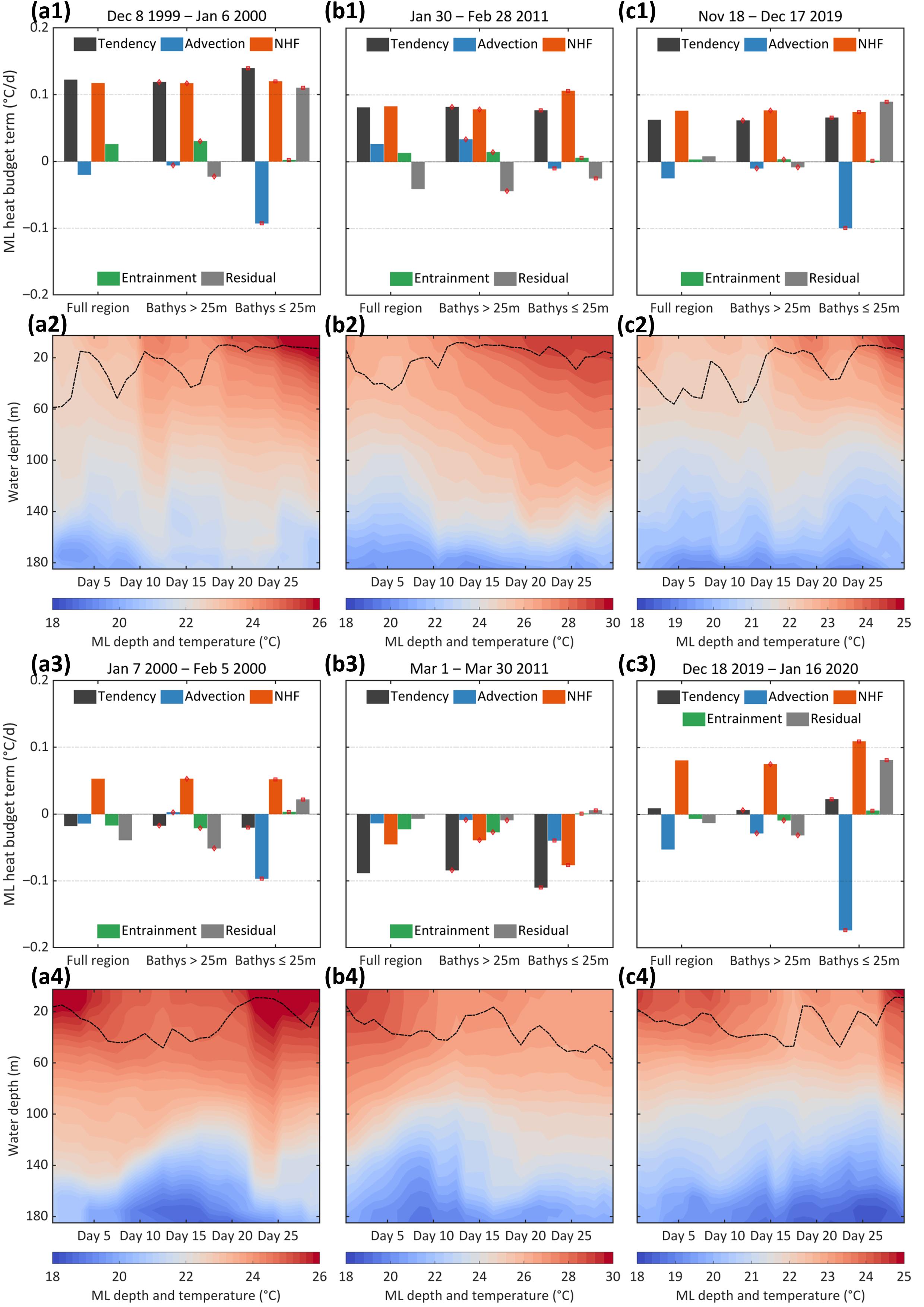

鲨鱼湾混合层热收支。研究团队供图

论文第一作者、中国科学院南海海洋研究所助理研究员胡玉玮介绍,海洋热浪已成为全球海洋与气候变化研究的核心焦点之一。这类持续数天至数月的极端高温事件,不仅会引发珊瑚白化、海草枯死,导致渔业崩溃,还会对近岸生态系统的稳定性以及区域气候产生深刻影响。尽管人们普遍认识到海洋热浪与气候变率(如厄尔尼诺-南方涛动)紧密相关,但局地地理条件,特别是海湾、海峡以及水深变化等因素,在海洋热浪形成和消亡过程中所起的作用,此前仍缺乏系统性研究。

该研究选取西澳大利亚的鲨鱼湾作为典型案例。鲨鱼湾独特的半封闭海湾地形,为深入探讨“地形、气候、海洋-大气相互作用”提供了理想的天然实验场所。研究团队利用1981-2020年欧洲航天局气候变化倡议(ESA CCI)的海表温度数据以及高分辨率再分析资料(BRAN 2020),从空间和时间两个维度对过去40年鲨鱼湾海洋热浪的特征进行了细致刻画。研究结果显示,鲨鱼湾内外海域的海洋热浪在频率和强度上存在显著差异。湾内浅水区(水深≤25米)海洋热浪事件频繁发生,平均每年超过2次,不过持续时间较短且强度较弱;而湾外深水区(水深>25米)海洋热浪相对较少,但往往伴随着与厄尔尼诺-南方涛动相关的暖水异常入侵,呈现出更强烈、更持久的升温态势。

研究人员借助混合层热收支分析方法,进一步揭示了地形在海洋热浪形成机制中的关键作用。湾口浅水区域受短波辐射影响显著,水体混合充分,升温过程相较于湾外深水区域更为迅速。然而,由于半封闭地形的存在,来自湾外的相对“冷水”平流过程在湾口区域形成了“冷却”机制,在一定程度上抑制了极端高温的长期持续。相反,湾外深水区热惯性较强,冷却机制较弱,当厄尔尼诺-南方涛动引导暖水入侵时,就更容易出现强烈且持久的热浪。这一结果充分表明,沿海地形不仅改变了海洋热浪的时空分布格局,还决定了不同区域对气候异常的响应模式。

尽管再分析资料的空间分辨率在一定程度上限制了对浅海湍流和混合作用的精确刻画,但该研究仍具有重要的启示意义:海洋热浪的形成并非完全由大气和洋流异常驱动,而是地形、气候与海洋-大气过程相互作用共同作用的结果。在全球变暖的大背景下,类似鲨鱼湾的半封闭海域可能因“冷却”效应减弱,而更易频繁出现持续的极端升温事件。

论文共同通讯作者王春在指出,该研究不仅拓展了海洋热浪研究的地理学与热动力学视角,还为理解气候变化下沿海生态系统的未来风险提供了全新的科学依据。他呼吁,应开展全球范围的比较评估,识别那些具备天然热抗性的沿海海域,并利用更高分辨率的数值模型,深入揭示地形对区域海洋热浪的调节机制,以更好地应对未来可能出现的海洋热浪挑战。

相关论文信息:https://doi.org/10.1016/j.accre.2025.09.012

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。