|

|

|

|

|

小虫掘出大世界 |

|

——5.5亿年前的三维“施工”如何改写生命史 |

在生命演化的长河中,谁是地球最早的“生态系统工程师”?它们如何完成了对地球环境的第一次“改造”?

近日,中国科学院南京地质古生物研究所(以下简称 “南京古生物所”)早期生命研究团队的一项研究,将答案指向了5.5亿年前一批微小的“挖掘工”。

它们在海底沉积物中开凿出复杂的三维通道,不仅改变了海底结构,更点燃了寒武纪生命大爆发的导火索。

相关成果10月30日发表于《科学进展》。

“时间胶囊”中的“施工日志”

湖北宜昌的三峡地区,有一处名为“石板滩生物群”的化石宝库,被科研人员视为完美的“时间胶囊”。它形成于约5.5亿至5.43亿年前,正处于埃迪卡拉纪向寒武纪过渡的关键时期。这里不仅保存了形态奇特的埃迪卡拉生物实体化石,更留下了大量动物行为的“日志”——遗迹化石。

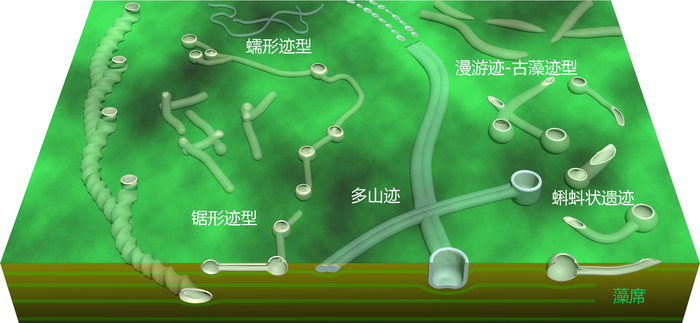

南京古生物所研究员陈哲与博士生刘雅榕系统研究了这些遗迹,识别出多种复杂的三维潜穴系统——包括“之”字型走向的锯形迹(Treptichnus)、具有复合结构的多山迹(Lamonte),以及形态独特的蝌蚪状潜穴。他们还建立了锯形迹属的一个新种旋脊锯形迹(Treptichnus streptosus)。

共存多种类型的复杂的三维潜穴:锯形迹、多山迹和蝌蚪状遗迹等。课题组供图

共存多种类型的复杂的三维潜穴:锯形迹、多山迹和蝌蚪状遗迹等。课题组供图

?

“潜穴,不再是动物在海底表面的简单爬迹,而是向沉积物深处开拓的立体工程。”陈哲告诉《中国科学报》,它们标志着,动物行为从“二维绘画”向“三维施工”的根本性跃迁。

从“静默海底”到“生态革命”

在埃迪卡拉纪的海洋中,海底大多被坚韧的微生物席覆盖,叶状体、圆盘状生物固着其上,世界安静而稳定。然而,随着一批具备掘穴能力的动物出现,这一切被彻底打破。

锯形迹被视为动物首次向沉积物内部进行“三维探索”的标志。这种类型遗迹的出现,是定义寒武纪开始的标志之一。

而石板滩的发现,将这一革命性行为的出现时间大幅提前至约5.5亿年前。

更关键的是,这些“挖掘工”不仅是探索者,更是“破坏者”与“重建者”。

多山迹等潜穴系统在海底形成密集的生物扰动,不仅破坏了海底由微生物和微生物分泌物共同构成的席状群落,也就是微生物席,也瓦解了依赖这层微生物席生存的埃迪卡拉型生物的生态环境。

作者的研究显示,在石板滩地层中,随着潜穴密集出现,典型的埃迪卡拉化石明显减少。“这种‘此消彼长’的关系,揭示了这些早期动物如何通过行为改变,逐步动摇了旧世界的生态根基。”陈哲表示。

行为创新催生寒武纪生命大爆发

这场由“小虫”引发的“底质革命”,并不是一次孤立的生态事件,而是一场持续数百万年的系统性变革。

陈哲等人提出,三维潜穴行为在约5.5亿年前的出现与多样化,对埃迪卡拉生物造成了三重毁灭性打击。

第一重,拆毁“地基”: 它们直接破坏了覆盖海底的、坚韧的微生物席。这等于拆毁了埃迪卡拉纪生物赖以附着和生存的“家园”。

第二重,改变“风水”: 它们的挖掘像在给海底“松土”,增强了沉积物内部水体与海水的交换,从而改变了海底的化学环境,影响了氧气和营养物质的循环和分布。

第三重,引发“竞争”: 它们与固着不动的埃迪卡拉生物竞争生存空间和资源。

这些效应叠加,很可能促成了约5.5亿年前埃迪卡拉生物的第一次大灭绝。而在寒武纪来临之际,环境剧变与生态竞争的加剧,最终导致旧生物群的彻底退出。

与此同时,被扰动、松软而层次分明的混合底质,也为需要藏匿、觅食和建造庇护所的新生动物——如节肢动物、鳃曳动物等——创造了全新的生态位。正是这些“被准备好的舞台”,为寒武纪大爆发的到来铺平了道路。

“可见寒武纪大爆发并非无源之水。它的源头,可以追溯到5.5亿年前,第一批向沉积物深处掘进的微小动物。”陈哲叹道,“它们用身体和行为,完成了地球历史上第一次由生命主导的环境改造,开启了从‘静默世界’到‘生命沸腾’的壮丽序章。”

相关论文信息: https://doi.org/10.1126/sciadv.adx9449

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。