按语:享誉世界的物理学家、诺贝尔物理学奖获得者,中国科学院院士,清华大学教授、清华大学高等研究院名誉院长杨振宁先生,因病于2025年10月18日12时00分在北京逝世,享年103岁。

杨振宁1922年出生于安徽合肥。1942年毕业于西南联合大学,1944年获清华大学硕士学位,1948年获芝加哥大学博士学位。1949年加入普林斯顿高等研究院,1952年任永久研究员,1955年任教授;1966-1999年任纽约州立大学石溪分校爱因斯坦讲座教授,并担任理论物理研究所(现名为杨振宁理论物理研究所)首任所长;1986年起担任香港中文大学博文讲座教授;1997年起任清华大学高等研究中心(现名为高等研究院)名誉主任,1999年起任清华大学教授。

主要研究方向包括:粒子物理、场论、统计物理和凝聚态物理。与米尔斯提出的“杨-米尔斯规范场论”,奠定了后来粒子物理标准模型的基础,被认为是现代物理学的基石之一,是与麦克斯韦方程和爱因斯坦广义相对论相媲美的最重要的基础物理理论之一。与李政道合作提出弱相互作用中宇称不守恒的革命性思想,并获得1957年诺贝尔物理学奖。发现了一维量子多体问题的关键方程式“杨-巴克斯特方程”,开辟了统计物理和量子群等物理和数学研究的新方向。

1997年,由中国科学院紫金山天文台发现的一颗国际编号为3421号的小行星,正式命名为“杨振宁星”。著有《杨振宁论文选集》《杨振宁文集》《曙光集》《晨曦集》等。发表论文约300篇。

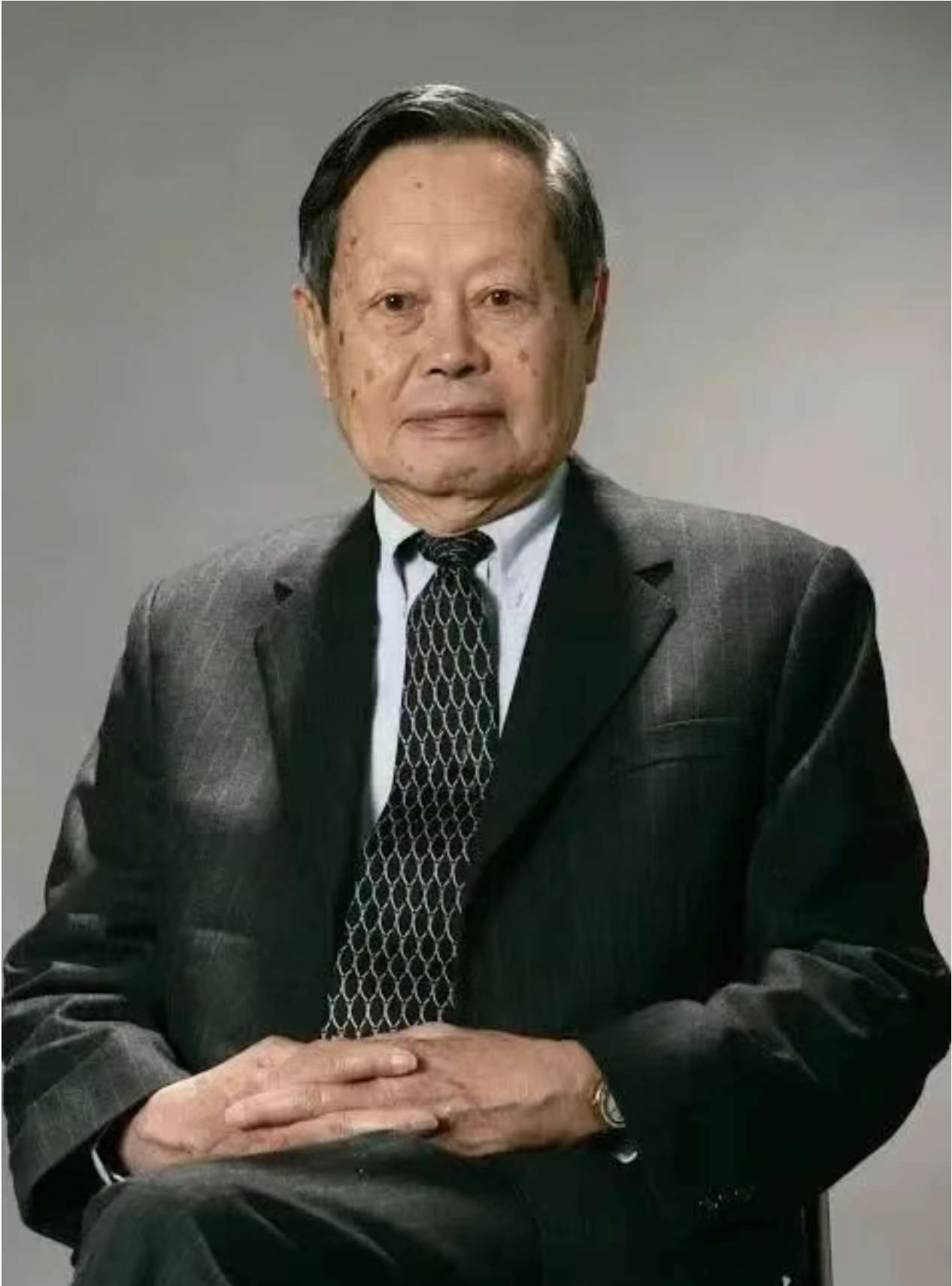

▲杨振宁(来源:中国科学院)

1922年10月1日,杨振宁出生在合肥西大街(现长江中路)四古巷内的杨宅,在这里度过了六年时光,后因其父赴厦门大学、清华大学任教而举家迁徙。1937年七七事变爆发,杨振宁随母从清华园返回合肥居住半年,就读于庐州中学。1938年3月,合肥沦陷在即,杨家辗转迁往昆明,从此远离故土。1970年,中国科学技术大学迁入合肥,从此与这座城市展开倾城之恋,也与情系故乡的杨振宁结下了不解之缘。

当名誉教授不能只挂名

1971年夏天,杨振宁回国访问,成为中美关系中断多年后回国探访的第一位华裔科学家。回美后,杨振宁积极推动中美交往,促进中美人才交流和科技合作。1978年,改革开放刚刚起步,8月10日,杨振宁返回阔别多年的故乡,欣然访问中国科大。他一边参观中国科大的校园和实验室,一边针对学校的教学、科研以及远景规划向陪同的校领导、教授提出许多建设性见解。当时,中国科大办学条件较差,杨振宁担心学校因此难以吸引归国人才,难以招到好的生源。当他听说合肥要建设中国第二个科学中心时非常高兴,表示自己会以此为契机,回去后在国外学者中多作宣传,请他们来中国科大访问和讲学。他说,由于条件所限,最近几年恐怕不会有很多人愿意长期回国定居,但是可以先请他们做短期讲学。这时中国科大的领导提出,准备聘请一些国外的学者担任学校的名誉教授。杨振宁说:“当名誉教授没有什么不方便,但要真正起作用,做些实实在在的事情,不能只挂名,虚的东西还是少点好。我能够为科大做些工作,可以和学校需要的学者联系。”他还表示:“我每年招收1至2名研究生,如果有中国去的,我很愿意招收。此外,我也考虑回国带研究生、授课,短期、长期或永久的都行。

当听说中国科大首创少年班时,杨振宁非常高兴。他以物理学大师费曼为例,提出不要给少年班的学生太多束缚,他能吸收什么就让他吸收什么,应支持他们向擅长的方向发展,不要照搬一个模子。在谈到教学工作时,他提出高校间不能缺乏交流,应多办学术讨论会,包括广泛的介绍型的讨论会Colloquium和专业型的讨论会Seminar两种。科研中要实行考核淘汰制度,在科研选题时重要的不是看有哪个重要问题没有解决,而是看今后三年内这个课题能否有所发展。杨振宁的意见,对改革开放后刚刚起步的中国科大来说,无疑是一缕绚丽的阳光。这次访问中,他还将一台HP-25型袖珍计算机赠送给学校。

同年12月29日,中国科学院、外交部联合发文上报国务院,聘请杨振宁为中国科大兼任研究教授(后称名誉教授),该报告于1979年1月15日获批。此后,他一有机会就回到合肥,对中国科大教学科研工作提出建议和学生互动交流,并努力筹集赴美讲学基金,资助中国科大教师赴美进修,为学生争取赴美留学机会。

中国科大办得不错,有创新精神

1981年7月8日至9日,杨振宁再次到中国科大访问、讲学,给近代物理系的师生作了题为《时间反演不守恒和熵增加》的报告,还面向全校师生作了《当今世界对科学技术的看法》的报告。他关心学校实验室的发展情况,先后参观了近代物理系实验室、筹建中的同步辐射实验室等,并与师生们进行了座谈。近代物理系教师徐克尊作了《反常切伦科夫辐射实验》的汇报,杨振宁听后给予高度评价,并立即写推荐信把该项实验工作介绍到欧洲《物理通讯》杂志上发表。他还对物理教研室尤俊汉等教师的理论研究工作表示赞赏,把相应的成果论文推荐到知名学术期刊上发表。他中肯地说:“希望科大每年都能出一项这样的工作成果,这样在科研上就能站住脚了。”

▲1981年7月,杨振宁(右二)参观筹建中的中国科大同步辐射实验室

1980年代初,中国科大率先派出5位访问学者和研究生前往纽约州立大学石溪分校进行学术交流。杨振宁此次来校,对陪同的校领导评价:“这些师生的科研工作都做的很好,水平很高,校方很满意。我们竭诚欢迎中国科大即将访美的代表团访问石溪分校。”在面对少年班的“神童”时,杨振宁给他们带来了礼物——一种玩具“魔方”,并手把手地教他们解法。他对学生们说:“你们要多读些科普读物来拓宽知识面,如《科学美国人》等。”“你们选择所学专业的时候,要综合考虑自己的兴趣、才能和今后科学的发展方向,建议你们选择遍地黄金的新学科……”1983年12月,杨振宁向邓小平建议:“国外认为,搞软件15至18岁较有利。”由此,科大少年班设立了计算机软件专业。

▲1981年,杨振宁与少年班学生座谈(来源:中国科大)

1970年代末,中国科大在国内率先提出建设电子同步辐射加速器。1978年春,中国科学院决定成立以中国科大为主的同步辐射加速器筹备组,并在合肥召开了第一次筹备工作会议,正式启动了同步辐射实验室的筹建工作。在1981年7月的来校访问中,杨振宁表示,会鼎力支持同步辐射实验室的建设工作。他说,在海外听说中国科大要搞同步辐射加速器,后又听说要下马。结果到这里一看,发现你们已经做了很多很重要的工作。我对搞同步辐射实验室非常赞成,因为它很有用,很重要,对科学研究和推动工业的发展,潜力巨大。过去以为安徽工业落后,现在看到很多你们使用的研制部件,是在安徽加工的,证明安徽的工业技术也取得了一定进步。我很希望加速器能尽快建成。安徽有4000万人口,比波兰大,急需在这里发展。这个地方对将来科学的发展是很重要的。你们在竞争中有什么有利或不利的条件,要提出来,到北京我把情况如实反映给有关领导。7月12日,杨振宁被时任国务院副总理方毅接见时,再次表达了他对中国科大同步辐射装置建设的支持。同年9月,中国科大派出了11人的代表团赴美考察高等教育,受到了杨振宁等美籍科学家的热情接待。

1982年2月,著名物理学家、诺贝尔奖获得者丁肇中到中国科大讲学、访问。丁肇中对接待人员说:“杨振宁、李政道教授均先后到过中国科技大学。回美国后都对我说中国科技大学办得不错,有创新精神,很有希望。我这次仅待了一天,得到的印象与他们相同,我已选定把中国科大作为自己今后合作的对象。办好一个大学不一定要在大城市。也许由于科大各方面干扰少,教师和学生都能专心学习和工作。”

我永远怀念我的父母和养育我的故土

1992年,杨振宁再次应邀来合肥访问和讲学。当时杨振宁年已七十。6月17日,中国科大隆重举行“庆祝当代杰出物理学家杨振宁教授七十华诞”典礼,近千名师生和各界人士参加。时任中国科大校长谷超豪院士和省市领导分别致贺词。1974年,杨振宁回上海探亲时,与复旦大学谷超豪等教授有过长达数年富有成果的合作,因此他与谷超豪在合肥相见格外亲切。

祝寿典礼上,杨振宁意气风发,借助30多张幻灯片,向大家展示了他70年的人生画卷——曲折的求学经历、对科学追求的精神和赤诚的爱国情怀。他的父母当时已经过世,当展示到与父母团聚的画面时,他的眼泪夺眶而出,情不自禁地用手捂住脸,动情万分地说:“我永远怀念我的父母和养育我的故土。”现场的很多听众也不禁被感染。

随后,杨振宁向中国科大师生介绍了他最新的研究成果,受到与会者的热烈欢迎。20日下午,杨振宁与校领导及专家学者进行了座谈。座谈中,杨振宁着重对当今世界物理科学的发展现状和方向、人才培养及中国科大的办学情况等方面提出了许多真知灼见。在座谈开始前,他为学校题词:“六月中旬,再次来到(中国)科技大学,各方面进步很大。谨祝成为世界一流学府!”

1994年1月11日,中国科大理学院隆重成立,聘请杨振宁为名誉院长,杨振宁教授夫妇特意回国出席成立典礼。当日,杨振宁半身铜像在中国科大东区第二教学楼前揭幕。时任安徽省副省长杨多良在铜像揭幕仪式上致辞:“杨振宁先生在科学殿堂上的辉煌成就是我们每一个中国人的骄傲。更为可贵的是,杨振宁先生非常热爱祖国,对祖国的建设和发展关怀备至,是一位杰出的爱国主义者和社会活动家,多年来对安徽、对合肥、对(中国)科技大学的工作给予了很多指导,借此机会,我谨代表家乡父老向杨振宁先生致以深深的谢意。”时任合肥市副市长朱维芳在致辞中说:“杨先生是我们合肥人,非常关心合肥的建设和发展。合肥的经济、文化、科技、教育等各项事业都在蓬勃发展,合肥市又是有名的科技之城。所以,在合肥建立杨振宁先生塑像具有特殊的意义。”时任中国科大校长汤洪高在致辞中说:“杨振宁教授对我们的民族、我们的国家以及我们悠久的历史文化传统是一往情深的。一位在长岛采访过他的记者有感于此曾写道:‘那个校园里物理学家杨振宁的中国情怀,似乎使长岛曲折的水岸,化成了江南的盈盈水乡。’今天,我们在杨先生故乡的土地上为他立像,是对他在科学上的不朽建树的永恒纪念,也是对他无尽的中国情怀的永恒纪念。”

▲1994年1月,杨振宁(左二)受聘为中国科大理学院名誉院长

12日,杨振宁再次为中国科大2000余名师生作了一场名为《近代科学进入中国之回顾与前瞻》的学术报告。

2000年9月15日,中国科大举行著名物理学家赵忠尧教授纪念馆开馆仪式,杨振宁和时任全国人大常委会副委员长周光召、中国科学院副院长白春礼等为纪念馆开馆揭幕。杨振宁发表了情真意切的讲话:“今天我非常高兴能有机会参加赵忠尧教授纪念馆的揭幕仪式,我在大学一年级时,赵先生担任普通物理教师,我念了赵老师一年的课。在1940至1943年,因为昆明被日本飞机轰炸,许多教授都搬到乡下去,当时我们就住在一个院子里,在那三年里,常常看到赵先生、赵太太还有他们的三个孩子……我觉得中国的老一辈科学家,他们的工作,他们的事迹,没有被大家了解、认可。(中国)科技大学在这个地方设立赵忠尧纪念馆,我觉得意义重大,各个学校也可以像这样设立纪念馆,宣传科学家前辈的事迹。”

犹见殷殷一片心

进入21世纪以来,杨振宁教授已步入杖朝之年。可他仍继续对合肥、对中国科大一往情深,并给予关心和指导。作为求是科技基金会顾问,2000年、2001年、2015年、2018年,他先后4次专程来中国科大出席求是研究生奖学金颁奖典礼,并为获奖同学作题为《20世纪理论物理学的三个主旋律》的学术报告,心系家乡学子和科研发展。

2015年9月,93岁的杨振宁携妻子时隔8年再回家乡合肥现身中国科大,在近代物理系实验室跟老师学生畅聊学术问题。他认真听取了学校的研究成果汇报。汇报中,投影仪上出现了一张杨振宁年轻时的照片,这引起了他的注意。原来当年1月,中国科大近代物理系的彭新华教授与人合作,在国际上首次探测到虚磁场中的“李杨零点”。而这正是当年著名华裔科学家、诺贝尔物理学奖获得者李政道、杨振宁所提出的。杨振宁还饶有兴趣地了解了自旋磁共振实验里的设备,遇到不懂的问题,他详细询问,并立刻交换意见。如火如荼的讨论进行到接近下午1点,尚未吃午饭的杨振宁教授才准备离开,走出会议室时他主动跟学生打招呼,询问大家是硕士生还是博士生,还特意停留了一下跟学生们合影留念。

▲2015年,杨振宁在中国科大近代物理系与师生畅聊(来源:中安在线)

2018年9月,时隔3年,求是奖颁奖典礼再次选择在中国科大举行,也是以科学界年度盛会的形式,庆祝中国科大建校60周年。杨振宁精神矍铄,以96岁高龄再次步入会场,为获奖者颁奖,典礼现场响起了雷鸣般的掌声。

▲2018年度“求是奖”颁奖典礼在中国科大举行,杨振宁为“求是科技成就集体奖”授予激光强场物理团队颁奖(来源:中国科大)

2023年7月,国际数学与物理交叉科学研究中心揭牌仪式在中国科学技术大学举行,杨振宁担任名誉主任。该研究中心专门从事国际合作交流与基础科学研究,聚焦数学、物理、信息等领域,开展原创性基础理论研究,满足国家加强基础研究能力的战略需求。

“骄杨翠松影无边,风范已远映后人。宇宙人间情万缕,犹见殷殷一片心。”这正是对杨振宁这位科学巨匠崇高精神和高尚情操的真实写照。一个多世纪的沧海桑田,他内心爱国、爱乡的情怀更加醇厚和悠长。

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。