一提到科学中心,很多人会联想到一个开阔的展馆和一堆互动性很强的展品。不过,最近,北京科学中心推出了一种新玩法——在大院里就地取材,把“场馆”搬到户外,把“展品”变成大院里的花草树木。

北京科学中心科技文化部体系建设项目主管王云翔介绍,北京科学中心是面向公众免费开放的大型科普场馆,地处北京中轴线沿线,占地面积5.7万平方米。2025年,北京科学中心对户外园区进行重新规划,全面升级为——“花园式北京科学中心”,在首个全国科普月期间,正式向公众开放。

“花园式北京科学中心以大自然中的科学教育为核心,以‘一轴两环、三生四季、二十四景’为脉络,融合自然景观、科技文化和北京地域特色。”王云翔说,其中“三生”指的是生命、生活、生存。

北京科学中心户外科学教育布局图。北京科学中心供图

北京科学中心户外科学教育布局图。北京科学中心供图

生命:剖析植物,感悟生命奥秘

生命教育以问题为导向,系统阐释植物根、茎、叶、花、果实、种子六大器官及其功能,与《义务教育科学课程标准》中的生命科学紧密相连,挖掘背后的科研历程,偏重于对科学思维、科学方法、科学精神和科学家精神的感悟。

王云翔介绍,户外展板上有一些问题,如“为什么无籽石榴还有籽?”“海棠花颜色为什么会越来越淡?”“这棵雪松怎么这么奇怪?”这些都是向公众征集而来的科学问题。而这些问题恰恰组成了生命教育的问题导向,用科学方法解答问题,感悟科学家精神。

“这周末,我们即将开展《跟着种子去旅行》、《探秘果实前身》两场户外科学教育活动。”王云翔介绍,其中,《跟着种子去旅行》活动通过观察槭树、紫薇和石榴来探究种子传播的不同方式,通过观察、归纳、实践,学生们可以像科学家一样去发现、去探索、去体验大自然;《探秘果实前身》活动通过对比来研究花与果之间的关联,通过蜡梅认识一朵花的结构;通过流苏引发真果与假果的疑问;通过石榴来寻找解决问题的蛛丝马迹;一步一步地找到问题的答案,提升科学思维。

王云翔介绍中国梧桐的种子传播过程。倪思洁摄

王云翔介绍中国梧桐的种子传播过程。倪思洁摄

生活:解读节气,启迪生活智慧

生活教育从水汽、物候、天文、气温四个维度科学解读“二十四节气”,展开古今科学探索者的跨时空对话,使华夏传统文化与现代科技美美与共。

王云翔介绍,科学装置“秋斑斓:紫菀花园”对应节气“处暑”,以秋季盛开的紫菀为背景,以高低错落的圆形展板模拟北斗七星,结合传统天文仪器圭表,不仅再现了古人通过天文观测总结规律,确立二十四节气知识体系的历程,更展现了传统文化在现代科技中的传承,以及现代科技对传统文化的反哺。

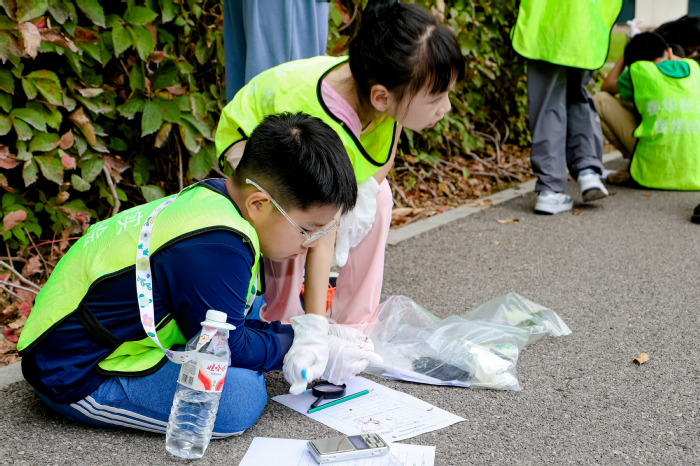

进行户外科学教育体验的小朋友们。北京科学中心供图

进行户外科学教育体验的小朋友们。北京科学中心供图

生存:应对灾害,提升生存技能

生存教育围绕北京地区可能发生的自然灾害展开,帮助青少年建立生存意识,培养其面对突发情况第一时间自救与救助他人的必要技能。

王云翔介绍,科学装置“夏安汛:水系防汛图”对应“小暑大暑”节气,是生存教育中结合北京地域特色的典型案例。它将北京主要水库、水系地图转化为开展科学教育的教具,实现“玩中学”的效果。

“目前,花园式北京科学中心正在研发‘自然绘·知科学’教育体系,已经开发了4门针对不同年龄段的教育活动,三门探究实践类营地活动。我们还邀请了相关领域的科技工作者加入讲解团队,带领观众在四季流转中品味科学文化。活动已经开展了62场次,参与人次已经超过167万。”王云翔说。

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。