|

|

|

|

|

90后新晋PI发表重要研究:“做科研不要纠结于一时得失” |

|

|

文|《中国科学报》见习记者 杜珊妮

2023年5月31日午后,一通陌生来电打破了吴晓办公室的平静。

来电者是美国约翰斯·霍普金斯大学医学院副教授毛晓波。他先是介绍了自己和实验室的情况,随后抛出了一个让吴晓眼前一亮的研究问题——空气污染如何从生物机制上推动神经退行性疾病病变,并伸出了合作的橄榄枝。

这通电话,让吴晓既兴奋又意外。空气污染与人类神经疾病本是他深耕的研究方向,但他从未想到,在另一个看似“遥远”的学科中,竟有一位科学家的研究兴趣与自己高度重合。更难得的是,双方的研究视角和方法“完美”互补。

彼时,他们敏锐地意识到,如果将宏观数据与微观机制结合,不仅有望填补神经退行性疾病领域的空白,更可能开辟一条全新的交叉研究路径。

近日,这场始于“科学共鸣”的跨学科合作结出“硕果”。美国哥伦比亚大学生物统计学助理教授吴晓以共同第一作者兼通讯作者的身份,发表了人生首篇Science论文。今年他还完成了一件大事,就是正式组建了自己的课题组。

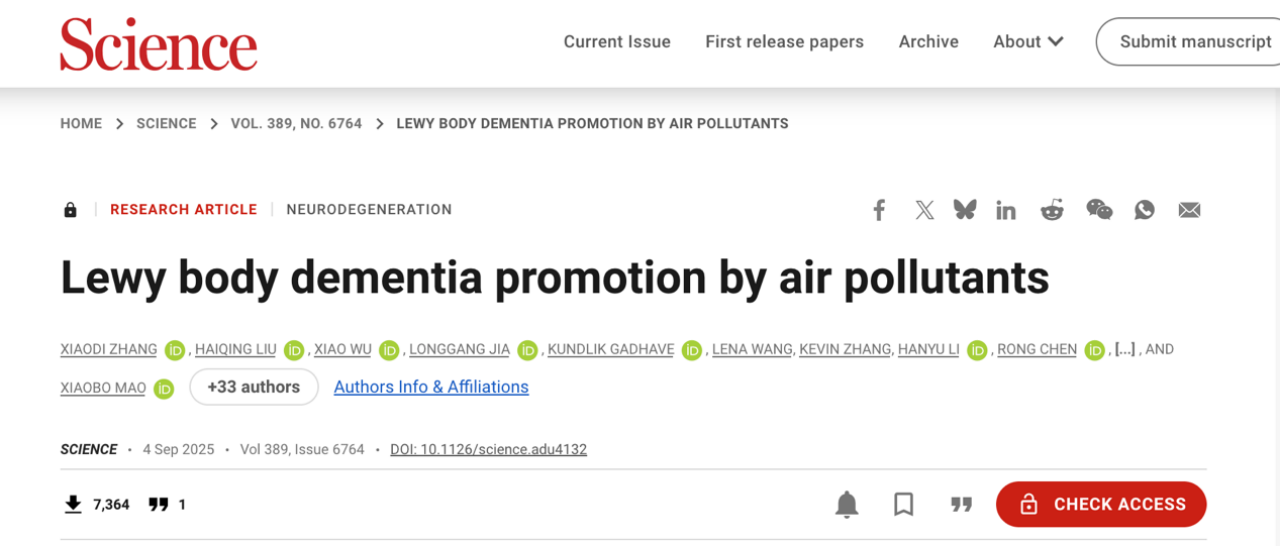

他所在的研究团队发现,长期暴露于细颗粒物(PM2.5)可诱导形成一种新的α-突触核蛋白(αSyn)聚集株,推动路易体综合征(LBD)的发生和发展,为理解环境因素如何驱动神经退行性疾病提供了全新证据。毛晓波、约翰斯·霍普金斯大学医学院精神病学和行为科学副教授韩士忠,以及同校细胞工程研究所教授Ted M.Dawson为论文共同通讯作者。

Science论文

Science论文

?

PM2.5伤心伤肺也“伤脑”

这项研究聚焦于LBD。它是排在阿尔茨海默病之后、第二常见的神经退行性痴呆综合征,主要包括两种不同类型痴呆症——帕金森病痴呆(PDD)和路易体痴呆(DLB)。近年来,环境因素被认为是LBD的重要外部驱动因子,越来越多的流行病学研究提示,PM2.5不仅关乎心肺,还与痴呆发病风险相关。

然而,由于过往研究大多聚焦于阿尔茨海默病或非特异性的认知障碍,关于PM2.5是否会通过推动αSyn异常聚集,从而直接促进LBD的发生与发展,仍缺乏明确证据。这成为理解环境因素在神经退行性疾病发生中作用的关键科学问题。

LBD因大脑神经细胞内的αSyn异常聚集沉积引起,而蛋白质聚集一直都是毛晓波的核心研究方向。

2005年至2010年,毛晓波在中国科学院国家纳米科学中心攻读博士。“我的专业是纳米科学,所以对弥漫在空气中的微小颗粒物很感兴趣。”他说。

因个人经历、学术兴趣与科研积累的交汇,毛晓波在2017年担任约翰·霍普金斯大学助理教授并建立了自己的实验室,他将“空气污染与αSyn相关痴呆症”作为第一个主攻方向,从而开启了这项课题。

然而,尽管空气污染与广义上痴呆症的关联已有报道,但与αSyn病理的关系并不明确。

为解决这个问题,研究初期,团队设计了一组巧妙且关键的动物对比试验——将正常的野生型小鼠与敲除αSyn基因的小鼠长期暴露于现实浓度的PM2.5下。经过长达10个月的暴露,他们发现,野生型小鼠出现了脑萎缩、神经元凋亡及痴呆样症状,而“基因敲除”小鼠则完全屏蔽了这一影响。

这一对比试验结果确立了空气污染、αSyn和神经退行性病变之间的因果链条。“让我们更加确信,PM2.5能够在人体内产生‘毒性攻击’的关键点就是αSyn。”毛晓波说。

验证因果关系是研究推进的关键一步。接下来,团队还想搞清楚另一个重要问题——PM2.5暴露是否会诱导αSyn形成更具毒性且类似LBD中的菌株?

为证明这个假设,团队随后开展了分子、生化和细胞实验,并结合数百个帕金森病患者脑脊液样本以及临床组学数据进行比对。结果发现,PM2.5不仅加速了αSyn的聚集,还促使其形成了与晚期LBD患者体内高毒性毒株高度相似的“PM-PFF”。这也是这项研究最重要的发现。

PM2.5通过诱导独特的αSyn菌株来促进 LBD

PM2.5通过诱导独特的αSyn菌株来促进 LBD

?

然而,正当毛晓波整合手中所有的实验数据和发现,准备形成完整“证据链”时,却发现缺少关键一环——人群关联性证据。

“动物实验的因果关系毕竟不能直接推及人类,所以利用大规模人群数据来验证这种关联性是否存在非常重要。”毛晓波说。就在他陷入苦思时,脑海中忽然闪过一篇2020年发表在《柳叶刀-星球健康》上关于PM2.5与神经退行性疾病的研究。吴晓正是这篇论文的共同第一作者。

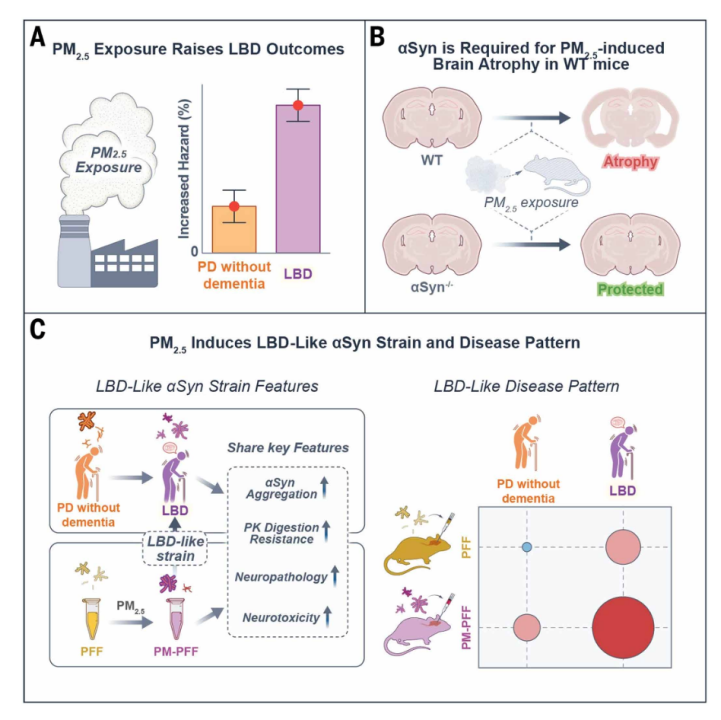

吴晓的加入,为新研究带来了一座巨大的流行病学数据“金矿”——来自美国2000年至2014年、超过5650万名65岁以上老年人的医疗保险记录。

然而,尽管信息丰富,但这些数据无法直接应用。如何从这些复杂、跨时空的数据中提取出真正与LBD相关的信息,成为新的难题。

“住院数据包含多种疾病信息,患者可能因癌症、呼吸道疾病甚至轻微创伤住院。而且,其中存在混杂因素,例如地区贫困率、医疗资源可及性等,都可能同时影响疾病风险和污染暴露。”吴晓解释说。

这不仅是一个数据处理的问题,更是一项统计学考验。为避免虚假关联,吴晓和团队查阅文献并结合经验,筛选出15个可能同时影响痴呆风险和污染暴露的关键因素。

最终,团队通过分布式计算和统计模型改进,将LBD患者信息与全美空气污染数据进行关联分析。结果显示,相较于低污染地区人群,长期暴露于高浓度PM2.5的人群的DLB住院风险增加约12%,而PDD住院风险增加约17%,这突显了PM2.5暴露对LBD相关住院风险的不利影响。

这一宏观证据,正好填补了毛晓波手中动物实验和分子机制数据的空白,使微观实验与人群研究形成闭环。通过跨学科合作,新研究最终完整描绘了PM2.5、αSyn与LBD之间的因果关系,也为未来政策制定提供了坚实的科学依据。

PM2.5暴露与LBD结果之间的相关性

PM2.5暴露与LBD结果之间的相关性

?

从有意义的问题出发,学会合作共赢

2024年11月5日,研究团队将论文投稿至Science。3个月后,收到审稿人积极评价的那一刻,吴晓倍感振奋。

“统计学领域多以数理推导为主,很少能在顶级综合期刊发表。”吴晓坦言,“我们并不是奔着发顶刊去做,而是想把科学问题解决好。审稿人的认可不仅证明这种跨学科研究是可行的,也让我对未来的合作更有信心。”最终,这篇论文仅经历一轮审稿修改,于今年6月11日被正式接收。

回顾这项跨学科研究,吴晓和毛晓波一致认为,好的合作能让研究事半功倍。

“统计学是一个非常强调跨领域合作、具有普适性的学科。与毛老师合作的过程中,我们始终保持紧密沟通,遇到问题便迅速讨论,找出针对性的解决方案。”吴晓说。

毛晓波直言:“合作最重要的就是找对人。自始至终,吴晓都很信任我,而且他做事扎实、思维缜密。在我看来耗时且工作量巨大的数据分析工作,他仅用一个半月就完成了,非常高效。”

正是这种互信、专注于解决问题、追求实效的合作,确保研究顺利进行,而这与吴晓长期的学术追求和个人成长经历密不可分。

吴晓出生于湖北武汉,从小就对数学怀有浓厚的兴趣。2011年,凭借优异的数学竞赛成绩,他被保送至北京大学。

然而,尽管热爱数学,但吴晓从未想过成为一名数学家。“我更感兴趣的是用知识解决一些真正的社会问题。”因此,在填报专业时,他做出了一个大胆的决定——同时修读法律与数学的双学位。“法律关注社会问题,而数学是我的强项,我不想放弃。”他说。

吴晓真正找到自己的兴趣是在大三。那年,第一次接触统计学的他惊喜地发现,这门学科既能运用数学知识,又能解决复杂的现实问题。“那一刻,我觉得找到了自己的理想方向。”他回忆说。

2015年,本科毕业后,吴晓进入哈佛大学攻读生物统计学硕士。在这里,他首次系统地学习了统计学理论,逐渐将目光聚焦于一门用数据推动政策、影响公众健康的学科——环境统计学。与此同时,他也开始思考自己未来的科研发展。

在美国环境健康政策研究领域,哈佛大学生物统计学教授Francesca Dominici是一位公认的学术领军人物。硕士第一年,吴晓鼓起勇气向Dominici发送了一封申请邮件,希望能加入她的实验室参与研究。但邮件发出去几天后,他却收到了一封婉拒信。

“那一刻有些失落,但我并没有灰心。因为当时美国大多数的硕士实际不属于科研型硕士,所以绝大多数的教授不期待一名硕士生进入课题组做科研。”吴晓解释说。再三思索后,他再次写信给Dominici,更细致地梳理了自己的课程基础与学习经历,阐明了与后者研究方向的相关性,并表达了自己对环境统计学的浓厚兴趣以及投入科研的决心。

或许是因为这个年轻人的真诚与坚持,Dominici最终同意了请求。自此,吴晓开启了自己的科研生涯,并在2017年正式成为Dominici课题组的一名博士生。

谈及导师,吴晓表示自己深受其科研理念、格局以及思维方式的影响。“Dominici始终关注宏观问题,强调一项研究必须要有意义,而且看重‘科学问题值不值得去做,而不是能不能做成’。”

也因此,在选择课题时,Dominici从不被实验室资源所束缚。“如果实验室自身条件或资源不足以解决某个难题,导师会鼓励我们寻找合作机会,和全球最有能力的科研团队共同攻关。”吴晓说。正是这种开放务实的态度,为他日后从事跨学科研究埋下了重要伏笔。

科研的严谨性,是Dominici对每位学生的另一项高标准要求。环境健康问题关乎政策和民生,研究数据的准确性至关重要。因此在发表重要论文前,课题组会进行交叉验证——用不同的数据、不同模型反复检查结果。

“每周组会,我们都会将数据整理成图表和表格,供全体成员讨论科研进展。Dominici会深入追问数据来源、数据处理方式和模型选择,确保结果稳健无偏差。”吴晓回忆说。

不仅如此,Dominici对论文写作同样要求严格。“她会细抠每个单词、每个标点符号的使用。记得我刚进课题组时,即便再忙,导师也会亲自修改我的论文段落,必要时甚至帮我重写。”吴晓笑着说,正是这样对科学表达的细致打磨,让他学会了如何将成果清晰、精准地呈现出来。

“做科研不要纠结于一时得失”

2021年,博士毕业后,吴晓进入美国斯坦福大学从事博士后研究,在数据科学领域奠基人之一、该校数学科学教授和统计学教授Trevor Hastie的指导下,进一步夯实了数据科学的研究能力。

吴晓

吴晓

?

如今,作为哥伦比亚大学公共卫生学院的助理教授,吴晓在这个岗位已“深耕”两年多,并于今年正式建立自己的课题组,完成从独立研究者到团队负责人的关键转型。

“导师的角色,好比一位‘企业负责人’。”吴晓这样形容自己的新身份。“除了把握科研方向和争取经费资源,更要为学生营造有利于成长的学术环境。所以,我希望课题组的氛围是轻松、愉快的,大家因内心的科研兴趣而自发探索。”

在这个过程中,他鼓励学生敢于表达不同见解,甚至向导师提出质疑,并借鉴了博士后导师Hastie“由浅入深”的教学方式——从直观的例子切入,再逐步引向抽象概念,使学生真正理解统计学方法诞生的缘由,而非仅仅记忆公式。

在教学管理上,吴晓非常强调独立性与思考的重要性,承袭了Hastie所强调的“Ownership(所有权)”意识——课题属于研究者,学生应成为自己研究的第一责任人,从思考到执行都保持独立与担当。此外,除了每周“雷打不动”的组会,其他时间吴晓还会与学生进行“一对一”的交流。在他看来,小范围的深入讨论更容易激发思维火花。

最后,当谈及科研心态时,吴晓总结出一个朴素的经验——不要纠结于一时得失。

“科研中,不可能每篇论文都顺利发表、每个问题都迎刃而解。”对他来说,论文被拒、难题搁浅都不是失败,而是积累。“即便没有得到理想的实验结果也没关系,整个过程就是扎实的科研训练,而思考本身更重要。当下看似无用的想法,很可能在未来的研究中成为关键突破口。”

论文链接:

https://www.science.org/doi/10.1126/science.adu4132

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。