文 | 《中国科学报》记者 李晨阳

1986年9月2日,邓稼先去世后的第36天,他的遗孀许鹿希给中国工程物理研究院(原第二机械工业部第九研究院,简称九院)领导写了一封信。除交代其他重要事宜外,这封信中还有一段特别的文字:

由于听到从香港来的人一谈到对于报刊报导(报道)稼先情况,对大陆的科学工作者似乎是“苦行僧”式人物(只知工作,忙累成疾,一病不起)。这样的报导(报道)似乎不能全面。所以,希望能多组织一些同志从各方面写一下稼先,譬如打桥牌、打乒乓球,看戏、玩,看录相(录像)工作中一二件事……等等。每人一二件事写得具体、亲切,也不占《曙光报》(注:九院院报)太多版面,让人们看到他是一个有血有肉、有生活的人才好。您们认为如何?

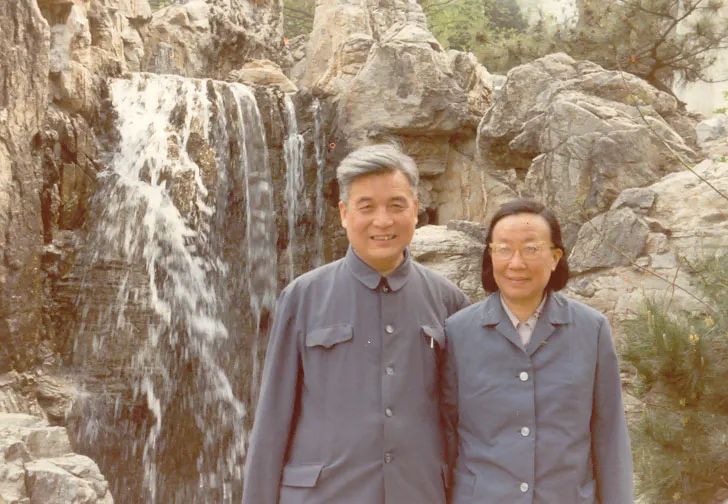

80年代邓稼先与许鹿希合影。

不久后,9月25日的《曙光报》原文刊发了这封信,同期还刊登了一篇时任九院办公室主任胡干达的文章——《稼先的生活情趣》。这篇文章记述了邓稼先生前丰富的业余爱好,以及乐观风趣的性格,显然是对许鹿希那封来信的回应。

今天(2024年6月25日)是“两弹”元勋邓稼先的百年诞辰。距离这位传奇科学家告别人世,已过去了38年。纵使时光飞逝,国人对邓稼先的怀念却从未褪色,有关他的新闻报道和文艺作品至今仍然广为流传。

纵览数十年间各类文章对邓稼先的歌颂、解读和省思,能看到社会价值观的变迁,以及人们对“科学家”这一身份的想象和期待的变化。随着时代发展,我们期待看到,当初令许鹿希感到遗憾的“苦行僧”式报道日渐式微,而邓稼先作为一个活生生的“人”的形象,重新丰满起来。

邓稼先。

关于邓稼先,曾有一篇传播极广的文章——《有一种爱情叫国家机密》。文中写道:“整整28年,邓稼先不知去向、生死未卜,妻子许鹿希信守离别时相互托付的诺言,无怨无悔、痴情等待。”

然而这样“感人至深”的文字,却被一些知情人驳斥为“谬误”。2016年,即邓稼先逝世30周年之际,《中国科学报》特意走访其生前工作单位九院,采访数位曾与邓稼先共事的科研人员,对邓稼先“抛妻别子28年”这一传言做了考证,证实确为讹传(点击可查看相关报道)。

邓稼先于1958年夏天被调到二机部九所(九院前身)理论部工作。1958年到1972年这14年间,他的工作单位离家只有一站之遥,大多数时间可以天天回家。直到1972年,他担任副院长以后,工作地点从北京迁到四川省梓潼县才远离妻儿,但出差回京时仍可归家。当然,出于保密规定,他的家人的确不知道他在做什么工作。

1982年邓稼先在九院(四川)办公室中 。

类似《有一种爱情叫国家机密》这样的文章还有很多。一些文艺作品为了极力渲染邓稼先奉献、牺牲、忘我的一面,而部分背离了历史的真实;为了塑造某种充满“神性”的完美科学家形象,却恰恰摈弃了邓稼先最生动、最富有人情味的那一面。

事实上,很多熟人对“老邓”(九院人对邓稼先的称呼)的回忆,并非只有艰深晦涩的专业术语和筚路蓝缕的艰苦奋斗。邓稼先的诸多趣闻轶事,总是和各种好吃好玩的东西联系在一起。

凌晨3点的紧急会议后,他亲自切好西瓜送到大家手里;广场电影院的放映机出问题了,他自掏腰包买了十几支冰棒送给忙碌的放映员;见基地工作人员的生活条件太差,他便安排给大家发放水果罐头和麦乳精;他给青年技术人员散发的每人4两粮票,在大家心中“比4两黄金还要贵重”;他送给司机师傅的一瓶茅台和一瓶泸州老窖,被这位司机一直珍藏在家中,舍不得喝……

在九院,年轻人都喜欢翻邓稼先的抽屉,找点心和糖吃。有时候他们还让警卫员去“偷”老邓的烟,拿来大家抽。有一次,邓稼先刚好看到大家在抽烟,剩下的空盒子留在桌上。他恍然大悟似的笑着说:“我说我的烟怎么老少,原来你们有‘内线’啊!”

除了喜欢请人吃饭外,邓稼先还喜欢请人看戏、看电影,为此还闹出不少笑话。

一次任务完成后,邓稼先兴致颇佳,对手下的几个大学生说:“今天我们放假,大家晚上有兴趣吗?我请你们去听戏!”

大伙儿虽然高兴,但也心怀顾虑:临时想去听戏,恐怕票早就卖完了吧?邓稼先却不担心——他在“淘”退票这件事儿上很有经验。当晚,他带着五六个大学生到戏院门口,逢人便问:“有票吗?有票吗?”最后,大家果真都如愿进了剧场。

有人曾感慨,以邓稼先的功劳和身份,只要打一通电话,不可能没有戏看。但他就是这样,从不为个人的利益动用任何权力。

很显然,像大多数“普通人”一样,邓稼先也喜欢美食、艺术、娱乐等令人愉悦的东西。只是他先人后己的教养、清正廉洁的做派和极度忙碌的工作,让他不会沉溺于此,只是作为和同事们一起增进感情、调剂生活的点缀。

1981年,邓稼先在杭州西湖锦带桥合影留念。

这些散落在亲朋故旧回忆录中的俗常片段,并不会对邓稼先的伟岸形象有丝毫减损,反倒让那些思念的、缅怀的、痛惜的情感愈加真实鲜活,更能触动每个普通人的心扉。

令人遗憾的是,邓稼先离世太早,没能看到后来越来越繁荣富强的国家,和百姓越来越丰饶富足的生活。

1985年国庆节,重病中的邓稼先偷偷溜出医院,和警卫员邓维平一起在天安门广场散步。那时他心中满满激荡着对祖国大好形势的畅想,对邓维平说:“新中国成立100周年时,你84岁了,那时我们国家就富强了,你一定要来北京看我。”

邓稼先去世多年后,当初在他带领下开展工作的大学生金汝璧已然年过古稀。故地重游时,他站在邓稼先雕像前久久不忍离去,心中万语千言盘旋,最终说的却是:“老邓,带我们下馆子吧!如今,再也不让你掏腰包了,也不用凑粮票了。”

邓稼先夸奖别人时,最喜欢用的字眼是“pure(纯真)”,这也正是他自己特别欣赏和刻意追求的道德境界。

很多人都对邓稼先的纯真印象深刻。

1958年,二机部九所成立之初,包括邓稼先在内的人们都参与了建所劳动。邓稼先尽管“一看就是个没干过活的人”,却格外卖力。他高大笨拙又认真的样子,看得大家哑然失笑。就这样,同事们给他取了个外号“大白熊”,他也欣然接受。

九院工作人员秦永森回忆,20世纪70年代,有次他参会时,遇上了一位特别和气的长辈。看到小卖部在卖罐头,这位长辈便问秦永森,橘子水和杨梅水哪个好吃。得到建议后,他直接把钱包交给售货员,让售货员自己拿钱,售货员一时间被这个举动惊呆了,不敢动手。最后还是旁边的年轻人帮他问了价、付了钱。他开心极了,笑起来,脸上的表情活像个孩子。当时秦永森完全没想到,这位一点架子都没有的长辈就是大名鼎鼎的邓院长。

杨振宁对邓稼先的评价是,“真诚坦白,从不骄人”“稼先忠诚,不取巧,认识他的人都很敬佩他!”

1986年6月,邓稼先在医院与来访的杨振宁合影。

邓稼先是中国几千年传统文化孕育出的传统知识分子,既有中国农民的朴实真诚,也有中国士人的清正高洁。只有这样的品格,才能在极其艰苦的条件下,在纷乱动荡的环境中,团结起一切可以团结的力量,做成看似不可能成功的伟业。

核武器研制工作的一些环节中存在危险,邓稼先温和而坚定地扮演起定海神针的角色。当时在特种车床上加工核心部件,是一个非常危险的活。为了给工人“定心”,老将军李觉和邓稼先同时站在工人的身后。后来李觉将军年事已高,不能一直在场,邓稼先就在那里足足站了一天一夜,即便工人换班他也不走,直到第二天早上拿到合格产品。

“文革”初期,本应是科研象牙塔的九院也像当时全国其他单位一样,分裂出了两派群众组织,纷争不断。在那种情形下,邓稼先竟然能说服两派继续工作,实现了“抢在法国人之前搞出氢弹”的宏伟目标。他并非苏秦、张仪那样拥有三寸不烂之舌、合纵连横之才,纯靠一片赤诚之心,把人们重新凝聚在了一起。

回顾这段历史时,人们不禁感叹,在复杂尖锐的人际纷争中,“忠厚纯真”的人格魅力竟能创造出如此奇迹,而即便在最混乱的斗争中,善良的天性也具有如此顽强的生命力!

邓稼先在缠绵病榻的日子里,忍受着癌症和化疗带来的种种苦痛折磨,为国家做了最后一件影响深远的事情。

当时国际局势风起云涌,国内的核武器事业如果遭受干扰或迟滞,哪怕是丝毫的犹豫和动摇,都会错失时机,导致多年努力,功亏一篑。

自知时日无多的邓稼先,用尽全部力量与死神赛跑。从1986年4月第二次手术后,他和于敏等科学家一起联名向中央写信,为我国核武器事业发展写下一份宝贵的建议书。据看过这份建议书原件的人说,从纸上的字迹还能看出邓稼先当年病痛下的颤抖。

1984年,邓稼先和于敏。曲荣坤摄

中国工程院院士、中国工程物理研究院原院长胡思得说,后来十年间的形势变化,证实了建议书的正确性,每当我国核物理研究者在既定目标下,越过核大国布下的重重障碍,夺得一个又一个胜利时,都从心底钦佩邓稼先的远见卓识。

1986年8月3日,在邓稼先的追悼会上,一直爱重他的国防部长张爱萍将军含泪致悼词:“他的名字虽然鲜为人知,但他对祖国的贡献将永载史册。”

时至今日,我们已经很难把邓稼先的名字与“鲜为人知”联系在一起。但这四个字永远提醒我们,以邓稼先为代表的、参与“两弹一星”攻关的众多科技工作者,是如何在漫长的岁月里,不为名、不为利地默默奋斗。所谓“干惊天动地事,做隐姓埋名人”,并非文学上的渲染,而是全然写实。

数十年以降,邓稼先的名字早已从“鲜为人知”到“家喻户晓”,他的故事历经时代变迁,经受住了越来越多样化的社会价值观的冲刷,依然震撼人心。

正如杨振宁在他去世后,写给许鹿希的那句话,“只有真正永恒的才是有价值的”。

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。