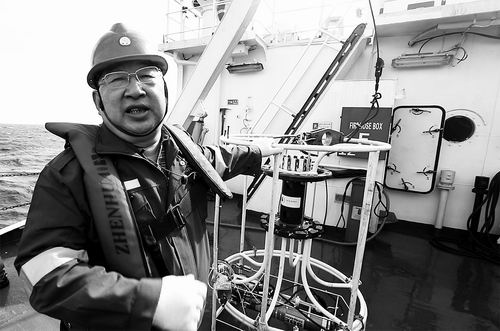

尚晓东在介绍温盐深观测仪。受访者供图

■本报记者 朱汉斌

他为“海翼”号水下滑翔机研发传感器,解决了关键技术问题,使其“耳聪目明”。他以实验证明基于“湍流混合长”理论提出的在浮力驱动的大尺度环流中的热量输运规律,澄清了学术界40多年的争论。他发现并证明全日内潮参数化次调和不稳定引起的海洋混合机制,引领了该领域的国际前沿研究……

他就是中国科学院南海海洋研究所(以下简称南海海洋所)研究员尚晓东。他曾先后获得全国模范退役军人、全国最美退役军人、中国科学院优秀研究生指导教师等荣誉称号和国家海洋科学技术奖二等奖。日前,尚晓东被授予中国科学院第五届“科苑名匠”称号。

“作为一名科技工作者,国之所需,就是心之所向,我愿意为此奋斗终生。”对尚晓东来说,“为国服务”就是他始终不变的信念。

解决关键技术问题

长期以来,海洋观测仪器被国外垄断,成为阻碍中国海洋研究发展的藩篱。“只有掌握科技创新主动权,才会有话语权。”对此,尚晓东深有体会。这也促使他啃下“硬骨头”,走海洋观测仪器自主研发之路。

“刚回国的五六年,我每天凌晨两点前没睡过觉,都是在办公室里查资料、看文献。”经过艰苦探索,尚晓东带领团队研发的系列海洋观测装备一举打破国外封锁。

“我主要从事海洋中小尺度动力过程研究及海洋观测装备研发工作,聚焦于海洋中小尺度动力过程及湍流混合。通俗来讲,就是对尺度在500公里以下的海洋涡旋、海浪、潮汐、湍流等动力热力过程进行研究。”尚晓东说。

在国家“863”计划支持下,尚晓东带领团队研制出国际上响应时间最快的海洋探测快速温度传感器,响应时间只有7毫秒,填补了国内技术空白。这项成果被应用在“海翼”号水下滑翔机上。

以海洋探测快速温度传感器为基础,尚晓东研发出海洋热通量观测系统。这是国际上第一台水下热通量观测系统,可以观测白天有多少热量从大气进入海洋、晚上有多少热量向大气释放,从而弥补了海气通量研究中缺乏水下部分的缺陷。研究团队利用海洋热通量观测系统在三亚近海岸和南海北部进行观测,取得了重要科研进展。

尚晓东说,该设备是解决“碳失汇”“热失汇”国际重大科学问题的关键设备,也为我国实现“双碳”目标提供了基础性的关键检测设备,再加上修正的涡动相关法,使我国在这一领域走在国际研究前列。

此外,他作为负责人之一建成了我国首个深海多学科观测系统——西沙观测网,并取得重要科学发现,被评为2015年度中国海洋十大科技进展。

“我国是海洋大国,但还不是海洋强国,海洋科学的发展任重道远,需要科研人员一代代接续奋斗。”为加快海洋强国建设,尚晓东一刻不敢懈怠。

打破“人生壁垒”

成功的背后有一个不平凡的故事。

“我的个人经历比较曲折,曾经是一名车间工人。”5月10日,尚晓东做客广州市越秀区黄花小学,与同学们分享他从工人到大学生、从武警部队教员到物理海洋学家的成长历程。

讲座中,尚晓东鼓励同学们要好好学习,成为国家需要的有用人才、为国服务。他用亲身经历告诉同学们,只有不懈努力、不断追求,才能实现自己的梦想,为国家作出贡献。

尚晓东1962年5月出生于山西运城,1978年高中毕业后进入工厂车间,成了一名学徒。听说高中同学考上了大学,他不甘心与车床相伴,“他能考上,我也能”。

然而,第一次参加高考的尚晓东落榜了。“那个时候没有复习资料,我连三角函数、平面几何都不知道是什么。”为了专心备考,尚晓东辞去工作、破釜沉舟,终于在1979年考上太原工学院(现太原理工大学),就读于基础部物理师资班。

1983年9月,大学毕业的他被分配到中国人民武装警察部队专科学校(现指挥学院)担任教员。在踏进学校大门的同时,他就算入伍了。当了10多年部队教员后,尚晓东又考入天津大学力学系,攻读硕士学位。

尚晓东在2002年获香港中文大学流体力学专业博士学位后,赴美国从事博士后研究。“在国外学习期间,我深刻体会到‘落后就要挨打、就要受欺负’的道理。因此,在完成学业后,我毫不犹豫地响应国家召唤,立即回国服务。”

2005年,尚晓东拒绝国外企业的高薪聘请,进入南海海洋所工作。43岁的他一头扎进了“大海”,在国内率先开启了海洋中小尺度动力过程的研究。

筑梦深蓝

2010年4月,“实验3”号科考船载着50多名科研人员,执行2010年度南海多学科综合航次考察任务。这是国家自然科学基金委开放共享航次的首航,尚晓东作为首席科学家,实施本次科学考察。

历时30多天,首航取得圆满成功。“我们最远到达了北纬8度,获得了大量宝贵的科学数据,而以往最远到北纬18度就不得不返航了。”此后,尚晓东先后8次作为首席科学家,带队出海科考。“对这一行有兴趣,碰到困难才能坚持下去。”

选择决定了人生的方向和道路。从工人到大学生、从部队教员到研究生、从留学生到物理海洋学家,这是尚晓东人生中最重要的3次选择,支撑他的是不服输的性格和使国家科技强盛的决心。

在探索海洋的过程中,尚晓东遇到了无数的风浪和困难,但从未退缩或放弃。“大部分的科学研究主要是在实验室做实验,而我们的实验室就是整个大洋,在大海上通过海洋观测设备获取观测数据,然后经过分析处理得到科研成果。”

“探索海洋奥秘,助力海洋强国建设,这是我的理想,也是我的责任。”从打破人生壁垒开始,尚晓东也打破了物理海洋研究的藩篱。他开展的研究工作不仅满足了国家需要,也引领了国际前沿的海洋科学研究。

尚晓东不断挑战自我,一心为国服务。他主持国家及省部级项目30余个,发表学术论文80余篇,获国家专利30余件、软件著作权3件。同时,他为国家培养了20余名研究生,为我国海洋事业输送了宝贵的人才。

每当站在甲板上,望着茫茫大海,尚晓东就会感慨人类的渺小。“我们一定要怀着对自然的敬畏之心去探索和利用海洋。”

尚晓东的梦想与广阔的海洋紧密相连,“海洋没有尽头,科研也不会穷尽”。如今,已过退休年龄的尚晓东,依然奋战在科研第一线。

《中国科学报》 (2024-06-21 第3版 综合)

(原标题:尚晓东:为国服务 不惧风浪)

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。