■杜嘉琪

方俊(1904—1998)

大地测量学家、地图学家和地球物理学家。1923年考入唐山交通大学,1926年考入顺直水利委员会当练习生,1930年进入北京地质调查所,参加《申报馆地图集》的编纂工作。1941年任中央大学土木系教授,讲授大地测量学。1943年受聘为中国地理研究所大地测量组副研究员,兼任同济大学测量系教授。

1957年,主持全国天文重力水准网和重力基本网的测量规划,提出方格模板计算方案,被苏联、东欧和我国的教科书称为“方俊方格模板法”。1978年,74岁的他撰写了中国第一部系统论述固体潮的专著《固体潮》,获中国科学院科学技术进步奖二等奖。1980年当选为中国科学院学部委员。

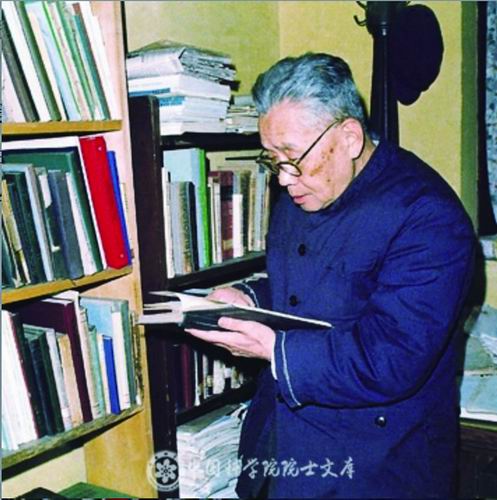

1984年,方俊在书房工作。

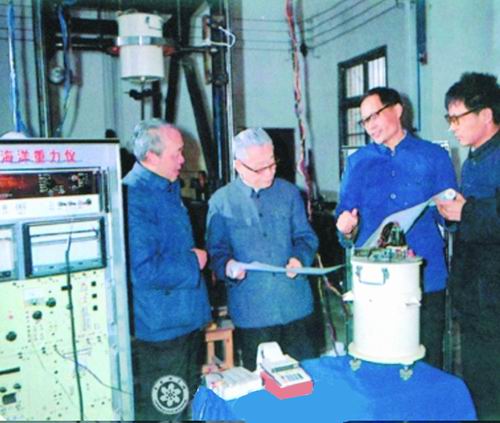

方俊(左二)在重力实验室。

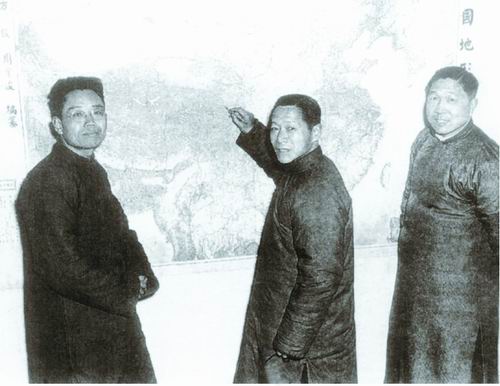

20世纪30年代,方俊(左)和曾世英一起编纂《中华民国地形挂图》。

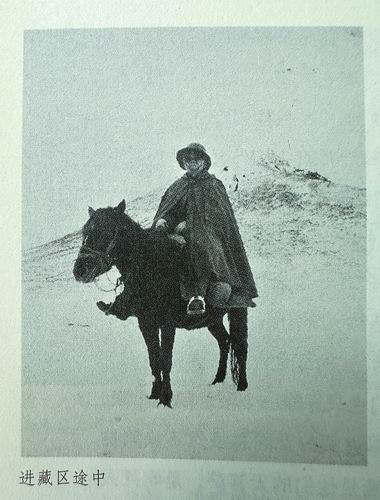

1960年,进藏区途中。

考入顺直水利委员会当练习生的方俊,从大地测量开始进行实践调研,之后投身于地图投影理论的学习,同时开展地球物理学中地球重力方向的研究,将大地测量与地球重力联系起来,填补国内在该领域的空白。

可以说,大地测量学家、地图学家和地球物理学家方俊这一生都与大地结缘,他扎根在土地上,持续不断为祖国的科学发展进步作出贡献。

1 从没有“学习天赋”到自学成才

方俊1904年10月26日生于广州,原籍江苏武进。方家是书香世家,方俊的祖父才华出众,父亲方遥也十分有学识,他通过自学钻研高深的数学原理,写成了《微积分学》一书。方遥当时在广州观音山下的积厚坛办学校,担任监督(相当于校长)一职。几年后,他将学校改为广东大学堂,可以说广东的高等教育是从这里开始的。方遥的案头放了很多书,每天坚持学习到深夜。父亲埋头学习工作的场景给年幼的方俊留下了深刻的印象。

时逢乱世,1912年春,方俊跟随父母从广州迁居到苏州后,一家人被迫分隔两地。父亲因为工作原因去了北京,母亲与方俊及他的兄弟姐妹一起住在苏州,直到1918年秋一家人才得以在北京团聚。

在苏州时,方俊的心思不在学习上,报考了两所中学但均未被录取,他认为自己没有学习天赋。到北京后,父亲每天为方俊补习数学,教他写作方法,还鼓励他多读书、读好书。

那时家中藏了数本清末古文家林纾用文言文意译的小说,如《撒克逊劫后英雄略》《块肉余生述》等,他都通读了几遍,对其中看不懂的文字典故,就向父亲请教。父亲要求他每天读一段《资治通鉴》,使得他的国文水平很快得到提高。

大量的阅读引发了方俊对读书的兴趣,为他后来考取历史悠久、三大铁路学校之一的唐山交通大学打下了基础,更重要的是方俊渐渐建立了学习的信心,读书成为伴随他一生的习惯。

1923年,方俊考入唐山交通大学预科,毕业后转入本科土木工程系学习。1926年,他因家境贫困被迫从唐山交通大学辍学,后考入位于天津的顺直水利委员会当练习生。那时,他每天早出晚归,一天走的路程经常能达到40里。即便如此,方俊仍谨记父亲的教导,保持良好的读书习惯,每晚回到住处都会看书到凌晨一两点钟。

年少时,父亲对方俊数学的启蒙深深影响了他的学习之路,即使是工作后他也没有停止学习数学,手中有关数学原理的书被他反复多次阅读。良好的数学基础使他能够顺畅地阅读美国数学家和地图学家亚当斯的一系列地图投影著作,那时国内极少有人能理解地图投影。

父亲不只在学习上为他指点迷津,在人生之路上方俊渐渐变得像父亲那般,对自己立志追求的目标锲而不舍。

在顺直水利委员会工作期间,一次他沿黄河测量到陕西省河津县,原本打算顺着民国地图上标明的一条沿河公路逆流而上,而接待他的河津县县长说根本没有这条沿河路,劝他绕道而行。方俊坚持沿河而行,最后发现果然没有这条路,处处是悬崖峭壁。尽管为旧中国地图上的谬误感到愤怒,但他没有原路折返,而是在陡峭的悬崖峭壁上攀登,最后终于到达目的地。

对方俊来说,父亲一直都是他的榜样,刻苦勤勉和百折不挠的精神激励他坚持自学不断提升自己。他不仅学习专业知识,还充分利用空闲时间自学了英语和德语。

方俊90岁寿辰时,谈起自己科研经历的第一句话就是“人主要靠自学,我始终信奉‘勤能补拙’”。“勤能补拙”正是他的座右铭。

2 从练习生到大地测量学家

大地测量学属于地球信息学科,应用在大范围、跨地区工程的精密测量控制中。方俊由此入门,将唐山交通大学里学到的测量学知识运用到工作中,完成了从最初华北地区的地形测量到黄河三角洲的天文三角测量工作,成为了国内举足轻重的大地测量学家。

1917年,海河流域发生特大洪水,淹了3万多平方公里,其中以天津、保定最为严重,京汉、京绥铁路被冲毁多处。为处理善后事宜,整治河道,北洋政府成立了顺直水利委员会。作为练习生,方俊被派往河北、山东及辽宁等地进行测量。

他很快就能上手进行测量工作,经过几年的实地测量,他获得了丰富的测量和制图知识,为他后期深入研究大地测量学奠定了坚实的基础。

1950年,中国科学院接管中国地理研究所,并于当年6月成立中国科学院地理研究所(现中国科学院地理科学与资源研究所,以下简称地理所)筹备处,内设地理、地图、大地测量三个研究组。方俊被调往南京任大地测量组组长和研究员。

当时黄河流域灾害严重,洪水和干旱给两岸人民造成了很大的危害。地理所筹委会决定,将研究人员分成三个组开展工作,其中方俊负责第二组的大地测量部分,进行黄河三角洲的天文三角测量工作。

不负众望,方俊带领团队制成了8万余平方公里的精密地形图,供三门峡水利枢纽工程的设计和建筑使用。以此为基础,他在《科学通报》上发表了《潼关及托县经纬度的测定》和《认真地学习苏联的先进经验以提高我国测量业务的水平》两篇文章,不仅详细记述了测量黄河中游沿河及其主要支流泾河和渭河附近地形的过程,还将其作为中国测绘的事例与苏联的测绘学相比较,指出了当时中国测绘学发展中存在的问题。

从1954到1958年,方俊3次作为我国代表团成员参加苏联国家测绘会议,并访问苏联、匈牙利、捷克斯洛伐克等国。

在1956年召开的全国科学规划会议上,作为会议代表,方俊为大地测量学要不要列入规划据理力争,结果没成功,他颇感失望。不承想,闭会前,周恩来总理在酒会上对他说:“你要记住,只要是国家需要的,虽经挫折,到时也会搞成,凡是对国家建设有用的事情总是会得到尊重的。”周总理的话深深鼓舞了方俊,每当在工作中遇到困难时,他总是会念及周总理的教导,这鼓励他在科研之路上不断前行。

3 从“无名小辈”到撰写地图学重要著作

1930年从顺直水利委员会到北平地质调查所,是方俊人生路上的转折点。在这里,他大量阅读了所里的藏书,这些书开阔了他的眼界。这时,他注意到地图投影学这一对国内来说全新的研究领域。于是,他开始在地图投影学上投入精力,进行开创性的研究工作。

同年,方俊参加了上海《申报馆地图集》(以下简称《地图集》)的编纂工作,并且后期接受申报馆的委托对其进行续编。作为中国早期现代地图集的代表作品,《地图集》采用了圆锥投影对1000多个天文经纬点进行定位绘制,首次使用等高线加分层设色表示地貌,编稿时集中了当时所有的测量成果。这部《地图集》的出版在国内外产生了深远的影响。

《地图集》的编制过程远比想象中的更加艰难,因为当时中国的制图学落后于世界。方俊一边收集相关资料,一边学习先进的制图原理,经过剖析美国海岸陆地测量局专利介绍的地图投影学的只言片语,他寻得地图投影学的要义,并把这一先进理论应用在地图编制中,同时他还花时间到野外测量点位高程。可以说,方俊为《地图集》作出了不小的贡献。

然而,《地图集》出版时却只有丁文江、翁文灏和曾世英3人的署名。翁文灏在“序言”中提到,“此图之彻底整理与修正,如不得图学邃深方俊先生者悉心任事,则虽有计划,亦成空言”。丁文江也专门交代:“《申报馆地图集》基本上是方俊做的,他既图上无名,稿费也无份,我们是很对不起他的,此人必须深造……”

基于这个原因,1937年,在丁文江去世的第二年,方俊得到了去德国耶拿地震研究所交流的机会。方俊后来提到此事时感慨万分,“我是靠着尊师重业、诚朴和勤奋,才造就了我的机遇”。

在德国期间,除了学习知识、收集科学资料外,方俊还在耶拿大学物理系旁听,拓展自己的知识面,并且多次参观访问著名的蔡司光学仪器厂、维也纳天文台等地,从中获益良多。

后来由于日本侵华,国内经济来源中断,加上受到中德协会秘书的胁迫,要求他必须填写“支持大东亚共荣,保证不能有反日情绪”的表格,这对于热爱祖国的方俊来说无疑是一种巨大的侮辱,他大声回答:“要我屈志随人、变节卖国,不可能!”盛怒的方俊撕碎了表格,毅然回到祖国。

1938年回到祖国后,他辗转到了因抗战而搬迁到重庆的中央地质调查所(原北平地质调查所),在李善邦主持的物探室工作,同时他还在中央大学地理系讲授地图学与地图投影学。1941年转任中央大学土木系教授,讲授大地测量学。

1943年,因对蒋介石兼任中央大学校长不满,方俊选择辞去教授职务。举家迁往四川宜宾后,他被聘为中国地理研究所大地测量组副研究员及副主任,同时兼任同济大学测量系教授,讲授当时测量科学的前沿学科——重力测量学和地图投影学。

在此时期,他在American Geophysical Union、Empire Survey Reviews等国际性的刊物上发表了多篇有关地图投影的学术论文,探讨了兰伯特投影在中国的应用、兰伯特投影上的方向和距离改正等一系列问题。

在此阶段,方俊把在德国学习到的知识与原来的地图测绘学知识联系起来,开始了自己的思考和研究。

对于地图投影学中的兰伯特等角投影和高斯-克吕格投影的原理及应用,他有了更深的理解,举一反三将地图投影知识应用在中国基本地形图的编制中。同时,他完成了《地图投影学》的上、下册。书中汇集了国内外的地图投影成果,系统地总结了各种投影的理论和方法,以及大地测量中应用较广的投影方法,尤其介绍了高斯-克吕格投影。这部著作迄今仍是我国该专业领域的主要参考书籍。

4 见证中国地球重力学从无到有

地球形状及重力场研究是一门重要的学科,对研究地球的形状、确定地面控制点的三维坐标起到重要作用。方俊在德国进修时注意到这个新兴方向,回国后毅然开展地球重力学研究,见证了这一学科从无到有。他也是中国大地重力学和地球形状学的创始人。

到德国后,有良好测量学基础的方俊开始在耶拿地震研究所跟随著名的重力测量学家迈斯尔学习地球重力学,而当时国内在这一学科领域的研究接近空白。

回国后,方俊发现,国内的重力测量基础十分薄弱,数据极少、使用的仪器十分陈旧,他只能利用极少的数据开展研究工作。在这样的条件下,他仍发表了《重力异常与垂线偏差》《我国的地壳均衡问题》等多篇文章;还尝试推导出了中国的重力公式,在《中国地球物理学报》上发表了论文《中国的正常重力公式》,文中概述了中国重力值的分布方式与分布趋势,得到了国际物理学界的高度评价。

1957年,方俊与苏联科学院地球物理研究所教授布朗热合作,使用自制的重力仪在中国进行联测,测量布设了全国基本点和一等点共103处。这项工作使得全国大部分地区每500千米就有一个基本点。

基本点联测精度很高,比布朗热的成果提高了一个半量数量级,为我国后来测绘、石油、地质和海洋等部门的重力测量和勘探打下了基础。

1959年,他提出了以平均重力异常为基础的方格模板计算方法,纠正了苏联莫洛金斯基模板计算困难和布点不均匀的缺点,先后被编入苏联、东欧及我国的教科书中,称之为“方俊方格模板法”。

方俊很重视国内的实地测量工作,他在《测绘通报》上发表的《迎接第二个五年计划》一文中提到,要加强西藏地区的地质工作,尽早开展青藏高原的测绘工作。为填补西藏地区在科学研究领域的空白,1960年,中国科学院测量制图研究所与国家测绘总局(现国家测绘地理信息局)联合组成105测量队。方俊参与了这次考察的重力测量部分,在西藏东西向大地导线测量干线上测量了106个二等重力控制点,有助于进一步研究青藏地区的重力场及大地水准面。

1961年,中国科学院在武汉的测量制图研究所决定发展大地测量学中的物理大地测量学方向,也就是地球重力场研究,并将测量制图研究所扩建为测量与地球物理研究所,方俊任所长。

这时他的工作有所转向。因卫星及飞行器的运行轨道及落点受到重力场不规则的影响使得卫星轨道产生摄动,进而影响飞行器和导弹的命中精度,当时美国已大规模开展相关的科研工作,方俊紧跟国际形势也开始了这方面的研究。他做的“利用重力资料推算高程异常和垂线偏差”课题,为观测我国人造卫星的跟踪站提供了初步的地面坐标参数。

1974年3月5日,在科学家钱学森的倡议下召开了地球重力场研究的会议,又名“7435会议”。会议强调了重力学对空间技术的重要性,并宣布地球形状、大小、重力场的研究及重力测量全面展开。

会后在钱学森的嘱托下,方俊意识到要研究卫星的回收问题。于是他开始计算我国大地测量原点的坐标误差。方俊从实际条件出发,利用我国特有的“天文-大地水准纲”作为基础推算出天文点之间的高程异常差,又应用国际上发表的根据人造卫星观测资料和地面实测的重力值,推算出球阶函数表达式,直接计算上述点子的高程异常差,由此推算出我国大地测量原点的坐标误差。

方俊用数十年的时间把自己的研究成果汇集在《重力测量与地球形状学》中。书中汇总了地球重力学方面的研究成果,是大地测量和地球物理方向重要的参考书籍。

1979年,方俊在IUGG(国际大地测量学和地球物理学联合会)17届年会上分享了论文《中国重力测量》,引起了国际同行的重视,认为中国在短短20多年中,完成了这样大面积土地上的重力测量并且布局十分理想是史无前例的。同时期他发表的《顾及扁率一次项的地球表面形状问题》一文,运用椭球正交系对扁率级斯托克斯问题提供一种新的解法,大大丰富了地球重力学的理论。

5 古稀之年致力于固体潮研究

固体潮,是指在日、月引力共同作用下,固体地球所产生的潮汐。有关固体潮的科学是研究固体地球在引潮力作用下所产生的内部运动和形变,并由此探讨地球内部结构的一门科学。

1957年举办的“国际地球物理年”提出了这一研究课题。1959年,中国开始与苏联科学院地球物理研究所合作,在兰州进行重力潮汐观测。后来这项研究因故停滞,竟推迟了20年。

1978年,74岁的方俊借着与比利时皇家天文台合作的机会,正式开启了固体潮研究,与比利时的梅尔基奥尔教授一起在长江流域一带设站进行固体潮观测,共完成了9个站的重力潮汐观测。他们共同发表了《中国的固体潮观测》,填补了我国在这一领域的空白。

梅尔基奥尔曾经将英文写的《固体潮》专著赠予方俊,阅读后方俊认为其中一些理论问题较难理解,讲得过于深奥了。于是他开始搜集资料,以英文版《固体潮》为基础,撰写了我国第一部系统论述固体潮的著作《固体潮》。

该书在讨论了固体潮的原理、实验方法的同时,还论述了固体潮与天文学和大地测量学等旁支学科之间的关系。更重要的是,达到了语言更为通俗的要求。全书共8章,65万余字,于1984年10月出版。1986年,该书获得中国科学院科学技术进步奖二等奖。

钱学森看到《固体潮》一书后写信给方俊,说:“我偶然到新华书店,看到你这本书。读了‘序言’,知你已八十高龄了,还能写出这样有分量之书,令人佩服!”

1989年,85岁的方俊因伤痛住院许久,出院后他在自传《从练习生到院士——方俊自述》中写道:“我康复之后第一桩事就是将我在住院之前所写的那篇《地球自由振荡线性反演中的参数核》的初稿加以整理送到《中国科学》,后在这个刊物的1991年第1、2期发表。编辑却又要我写英文稿,《中国科学》的外文版并不是把它的每篇文章都转载在外文版之上,可能是认为这篇文章还有些可取的地方,所以把它转载了。第二桩事情是我的两位研究生,即小方明和李斐同志先后通过论文答辩毕业了。至此,我一生的事业也宣告结束了。在此之前,明士已将我的书籍束之高阁。那个与我朝夕相伴的朋友——那台Sharp1500计算机也被送回所中,并且从此不让我见到它。我对此也无所谓了,也没有什么悲哀。我知道我确实老了,很多青年人已相继成长,有些也已初露头角。我深信他们一定会把我的事业继续下去,他们的成就将会远远超过我所能期望的。但是,我却十分羡慕他们,他们身逢盛世,前途无量。”

值得一提的是,他的学生许厚泽院士继承了方俊的衣钵,继续固体潮和地球振荡研究,为中国的动力大地测量学发展添砖加瓦。

1998年5月6日,方俊在北京逝世,享年94岁。方俊这一生的学术研究秉承勤奋自学的精神,即便在80余岁时都未曾停下科学研究的脚步。他的科学精神,将被后辈学人传承,在历史的长河中闪烁着恒久的光芒。

本版组稿负责人:张佳静

《中国科学报》 (2024-06-20 第4版 印刻)