1952年,在吉林省长春市铁北区,一批科学家和工人一起清理废弃物、填坑、平整土地。他们要在这里开启光学科技梦想。

一年后,中国科学院仪器馆建成。1957年4月,仪器馆更名为“中国科学院光学精密机械仪器研究所”(中国科学院长春光学精密机械与物理研究所前身,以下简称光机所)。机构名称虽然变了,科学家的干劲儿却没有变。1958年,光机所为国家交出了最好的作业——成功研制8件先进光学精密仪器,统称光学“八大件”。

1958年9月6日出版的《人民日报》对光机所“八大件”试制成功给予了高度评价:“表明我国在光学精密机械仪器研究方面已经进入国际先进行列。”作为我国光学仪器研制的里程碑,“八大件”标志着我国能够独立解决光学工业中的重大技术问题。

“八大件”填补了新中国光学研究的空白,奠定了新中国光学事业的基石,是新中国科技事业自力更生、追赶世界先进水平的缩影,更是科学家们汗水与智慧的结晶。通过“八大件”,人们得以窥见老科学家胸怀祖国、勇攀高峰的精神。这些传承下来的精神如光一般,穿越了时空的界限,照亮了未来的道路。

1 有志青年

谈到“八大件”的研制,离不开一个人,他的名字叫王大珩。

王大珩是我国著名应用光学家,也是我国光学事业的开拓者和奠基人之一。

作为光机所的创立者和第一任所长,王大珩主持研制了新中国第一炉光学玻璃、第一台红宝石激光器,取得了以“八大件”为代表的光学精密仪器等一系列开创性科研成果。在他的带领下,光机所成为国际知名的应用光学和光学工程研发基地。

受父亲的影响与教导,王大珩年少时就表现出对数学、物理学等自然科学的天赋与兴趣。

1932年,17岁的王大珩考取清华大学物理系,接受了系统的物理学教育,打下了良好的知识基础。更重要的是,他与一批和他一样的有志青年结下深厚情谊。这些人中,有后来委托王大珩筹建中国科学院仪器馆的同学钱三强,也有应王大珩邀请、举家奔赴长春研制光学玻璃的龚祖同。

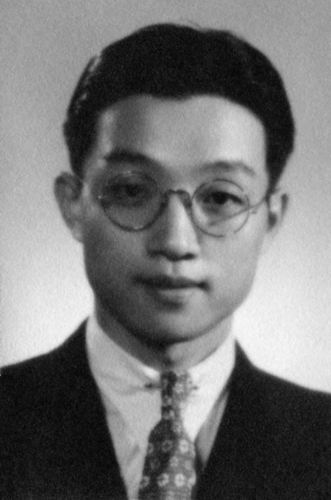

青年王大珩。

这些有志青年,在后来的新中国科技发展历程中拧成一股绳,牵动着整个光学领域的发展。

1938年,赴英“庚款留学”招考的消息传来,王大珩抱着“科学报国”的信念参加了应用光学专业的考试,赴英留学。

在英国,王大珩在伦敦大学帝国学院物理系技术光学组的实验室里做研究,两年后取得硕士学位。就在王大珩继续攻读博士学位时,他获得了去英国昌司公司研究实验部任职的机会。

昌司公司是当时英国最大的玻璃制造公司,拥有世界上少有的光学玻璃制造“秘方”。为了学习国家更需要的先进技术,王大珩毅然放弃了即将到手的博士学位,选择到昌司公司任职,一待就是6年。

“清晨进厂,晚至8时才回。”王大珩在寄给同学的信中这样描述一天的生活。在这6年中,他进行了大约300埚光学玻璃实验,还研制了V-棱镜折射率测量装置,发表了学术成果。

事实证明,昌司公司的工作经历十分有益。王大珩在自述中写道:“学会了一套从事应用研究和开发工作的思路和方法,特别是讲求经济实效的意识。这对我回国后从事新技术创业和应用研究的开发工作,有着深刻意义。”

1948年,王大珩与清华同学钱三强、何泽慧、彭桓武陆续回国。这批青年在求学过程中一直不忘关注祖国动向。他们早就约定好:一旦国内形势明朗,就要回国效力。

2 1400万斤小米,建起新中国“光学摇篮”

“我们这代人习惯把做事放在第一位,个人生活放其次。我们做起事来,从来不会从个人生活角度考虑问题,都是从国家考虑,从事业考虑。无论怎样艰苦的地方,大家都是高高兴兴地打起铺盖卷儿说去就去。”在回忆为新中国光学事业发展所做的工作时,王大珩曾这样说。

1949年,新中国成立,研究人员终于拥有了可以实现理想、为国效力的新环境。当时,新中国的光学事业可谓“一片空白”。想要把光学事业发展好,就必须拥有更完备、更先进的工具,即光学仪器。但举国上下像样的光学工厂只有昆明光学工厂,全国都缺乏光学精密仪器研制的条件和人才。“当时的光学课程连教具都短缺。”中国科学院长春分院分党组书记、院长金宏介绍。

1950年,王大珩被聘为中国科学院应用物理组(兼工学实验组)委员。在对昆明光学工厂进行仔细考察后,王大珩和另一位物理学家钱临照提出“建立光学仪器厂、培养专门人才”等建议,得到当时政务院文化教育委员会的重视。政务院随即作出决定:设立中国科学院仪器馆。

1951年1月24日,经钱三强推荐,王大珩被任命为中国科学院仪器馆筹备委员会副主任。

王大珩在《我的自我检查》中写道:“1951年,当科学院要我参加仪器馆的筹备工作时,我下了一个决心,要终身致力于我国的仪器事业(特别是光学仪器事业),我想使仪器馆成为全国的研究与生产中心。”

而这两件事,他都做到了。

王大珩(左二)等中国科学院仪器馆筹备处第一次会议参会人员合影。

建馆选址,王大珩选择了东北。当时的东北是我国重工业最集中的地方,且在吉林长春铁北天光路有一座旧厂房,厂房里有炉子、大烟囱等基本装备。

金宏在讲述这段历史时说:“从选址上可以看出,王大珩先生等创始人并没有考虑东北的气候和生活条件,而主要考虑的是现实问题,要节约经费,要有基础研究环境,要能说干就干。”

王大珩领到的第一笔建设经费是1400万斤小米。王大珩知道,在当时百废待兴的局面下,国家能拨出这1400万斤小米,实属不易。他拿着这笔“经费”,带着28位科研人员,和工人们一起吃大葱蘸大酱、嚼高粱米饭,苦干了一年的力气活,才将仪器馆建起。工人们都说,王大珩等科学家和他们同吃同住,不说话时,根本看不出他们是科学家。

1953年1月23日,中国科学院仪器馆在长春正式成立。王大珩任副馆长,代理馆长主持仪器馆工作。就这样,新中国“光学摇篮”诞生了。

3 从“一片空白”到“八大件”

1957年4月28日,中国科学院决定,将仪器馆更名为光机所。此时的仪器馆已然顺利度过“艰苦创业”阶段,在基础设施与人才建设方面初具规模,且取得了一些科研成果。这次更名,表明研究所的未来将以发展光学仪器为主。

1958年6月,国家计划委员会提出“第二个五年计划要点”,“八大件”正是光机所在第二个五年计划期间的攻关项目。

“八大件”具体指万能工具显微镜、大型水晶摄谱仪、电子显微镜、晶体谱仪、高精度经纬仪、高温金相显微镜、多倍投影仪和光电测距仪8件光学精密仪器。

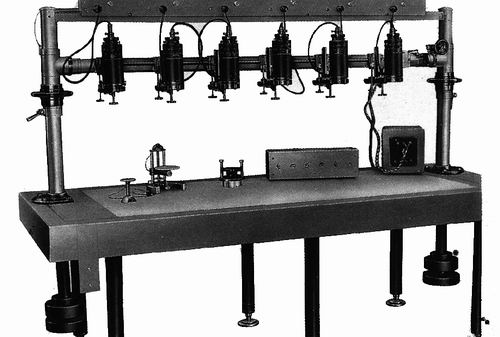

第一台万能工具显微镜。

第一台晶体谱仪。

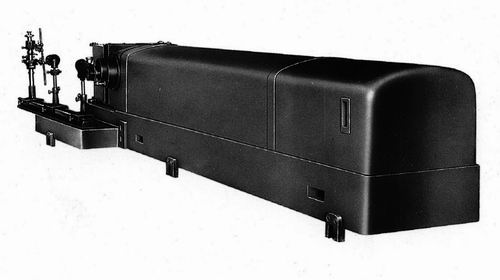

第一台大型水晶摄谱仪。

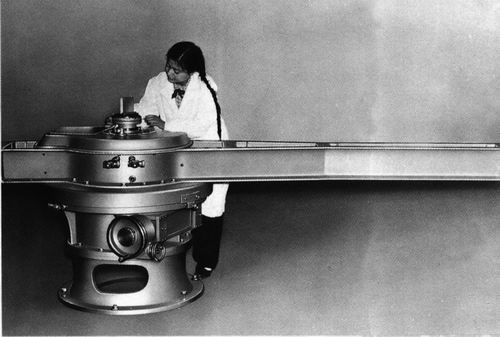

第一台电子显微镜。

其中,万能工具显微镜是用于精密测量机械部件尺寸、轮廓、角度等的基本仪器。

大型水晶摄谱仪是用于研究物质细微结构的仪器,主要应用于冶金化工等需要做复杂材料分析的工业领域。

电子显微镜主要用于观察金属结构、高分子结构和各种细菌。

晶体谱仪是用来做中子衍射试验和研究原子结构的仪器,当时用于原子能和平利用事业。

高精度经纬仪是用于测量角度的精密测量仪器。

高温金相显微镜是用于高温下微观观察和记录金属结构、金属组织及其拉伸变化的仪器。

多倍投影仪是一种可将航摄底片进行投影,缩小后得到立体光模型,从而在平面上绘制地图和等高线的仪器。

光电测距仪是利用光速测定距离的大地测量仪器。

第一台高温金相显微镜。

第一台高精度经纬仪。

第一台多倍投影仪。

第一台光电测距仪。

对于为何将此8件仪器定为第二个五年计划的目标,金宏解释,这是当年王大珩等战略科学家作出的有远见的决定,是对科学发展趋势的战略性预测。“以他们的阅历,可以看到世界的前沿,能看到诸如电子显微镜这类装备是未来非常有前景的方向,必须要做,这个就叫布局。”金宏说。实际上,在第二个五年计划提出之前,光机所就已经在进行“八大件”的前期研制工作。

从1958年6月开始,整个光机所的科技人员放弃了节假日,每天夜以继日地工作十几个小时。光机所的实验室日夜灯火通明,被别人戏称为“日不落实验室”。

王大珩曾回忆道:“当时年轻人干劲儿非常足……大家真是白天干完晚上干。干到什么程度呢,就是研究一个东西,碰到材料上的问题和技术上的问题,就把所有有关的人找来,当时就解决。铺盖卷儿放在实验室里,你太累了就睡觉,有人接着做。原来预备两年的工作,我们半年就做出来了。”

同年,光机所成功试制出“八大件”。之后,“八大件”在中国科学院举办的成果展览会上亮相。毛泽东主席在参观展览时,对高精度经纬仪等成果表示赞赏,很多参观者对电子显微镜表现出浓厚兴趣。

电子显微镜是“八大件”最典型的代表之一,其加速电压为50千伏、分辨率达10纳米,是一台中型电子显微镜,仿制自一台日本进口电子显微镜,前后历时72天。

其实早在1956年,王大珩就提出电子显微镜试制计划,但被苏联专家一口否定。苏联专家认为,该项目难度太大,中国没有12年做不出来,如果需要用,可以向苏联购买。

王大珩一直挂念着此事。他始终认为,靠进口不是长久之计,中国还是要自主制造出来。1958年4月,一个人的来访让王大珩看到了希望。

此人名叫黄兰友,毕业于美国富兰滋大学物理系,又获得了联邦德国图宾根大学的应用物理博士学位,主修电子显微镜专业。

黄兰友初次到访长春时,王大珩正在外地出差,光机所的其他领导接待了黄兰友。这位只有20多岁的年轻人对领导们谈起了他的梦想——研制中国自己的电子显微镜。当领导们转告远在外地的王大珩时,王大珩兴奋地回答:“马上做!”

赶回光机所后,王大珩会见了黄兰友,并将电子显微镜作为重点排在攻关项目第一号位置。在电子显微镜的研制过程中,黄兰友得到王大珩的全力支持,包括配备得力助手、协调各方关系、提供各种有利条件。

与黄兰友一起参与电子显微镜研制工作的人员有王洪义(负责机械),林太基、朱焕文(负责物理),秦启梁(负责电子线路)。另外,还有黄兰友从中国科学院电子研究所带来的江均基(负责电子线路)和一名中技生。

1958年8月19日凌晨2点45分,黄兰友等人在荧光屏上得到了第一个电子显像,那是一个海洋古生物硅藻土的图像。我国第一台自行试制的中型透射式电子显微镜就此诞生。

电子显微镜只是光机所创造的八个奇迹之一。黄兰友在一篇回忆文章中这样写道:“每个项目都是以前没有搞过的新东西,免不了都有大量的返工。在我看来是一团乱哄哄的事,光机所是怎么组织得如此有条有理……对我一直是个谜。”

4 “一竿子插到底”的精神

“八大件”是我国自力更生的生动体现。它标志着光机所已实现“从研制一般、通用、简易的光学仪器,向独立设计、研制高精度光学精密仪器的飞跃”,在国内树立起一个勇于向高档精密仪器进军的“排头兵”形象。

更为重要的是,研制“八大件”过程中所体现出的“由理论研究到生产攻关‘一竿子插到底’”的精神,已经深深刻入光机所的基因,影响着后来一代代人。这种精神在20世纪60年代初王大珩主持“150工程”,领导研制我国第一台靶场装备大型精密光学跟踪电影经纬仪中体现得更加淋漓尽致。

王大珩对“一竿子插到底”的精神做了这样的解读:“从预研、方案论证、研制,直至造出产品,一竿子到底,全部承担。”

1999年,光机所与中国科学院长春物理研究所整合成中国科学院长春光学精密机械与物理研究所(以下简称长春光机所)。

在前前后后几十年的岁月中,长春光机所一直发挥着“光学摇篮”的作用,为中国光学事业打下扎实、良好的基础,创造出十几项“中国第一”。据统计,共有28位在长春光机所工作和学习过的科学家当选为两院院士,并涌现出“知识分子的优秀代表”蒋筑英等众多英模人物。

21世纪,长春光机所已经建设成为以知识创新和高技术创新为主线,在发光学、应用光学、光学工程和精密机械与仪器等领域从事基础研究、应用基础研究、工程技术研究及高新技术产业化的多学科综合性基地型研究所。

金宏介绍,“一竿子插到底”的精神是长春光机所一直以来的原动力。长春光机所的优势就在于能够集中所有力量,做出别人做不出来的东西。

“国家需要什么,我们就做什么。能否成功并非第一选项,抱着执着的态度死磕,厚积薄发,一定能攻克‘卡脖子’难题。”金宏说。

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。