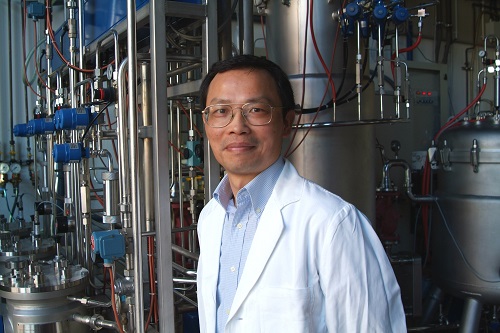

曾安平在实验室工作 受访者供图

德国哲学家黑格尔曾说:一个民族有一些关注天空的人,他们才有希望;一个民族只是关心脚下的事情,那是没有未来的。

50多年前,曾安平最享受的一件事,就是在放牛的间隙,躺在草地上仰望天空,做做“白日梦”。

36年前,为了“放不下”的科学梦,曾安平前往德国求学。如今,已是著名生物工程学家、德国国家工程院院士的他,为“梦”归来。他的“梦”里生长着两棵“树”,一棵是科研,一棵是育人。

为了这个“梦”,他辞去德国汉堡工业大学教授、生物过程与生物系统工程研究所所长职务,来到一块独特的“试验田”——西湖大学。他将在这里打造一个合成生物学与生物智造中心,开启更具挑战的“双碳”和绿色生物制造科研之旅。

作为该中心的创始主任,曾安平在接受《中国科学报》采访时坦言,“我想自己在德国三十多年的求学,科研,尤其是将科学研究和工程应用相结合方面的一些体验,也许在中国,尤其是在西湖大学能有用武之地。”

“放牛娃”的“春天”

1963年,曾安平出生在素有“文章节义之邦”美誉的江西吉安,这里是欧阳修、文天祥等一代先贤的诞生地。但曾安平却差点无书可读,成为黑格尔警告的那类只关心脚下泥土,没有未来的人。

十年浩劫,曾安平一家未能幸免于难,年幼的他跟着父母回到乡下老家。因为是家中老二,他“幸运”地捡了放牛的“美差”。当然,稍大些,他也没“逃”过干些砍柴、挑粪之类的重活。

曾安平童年牧牛的世外桃源,吉安县立中学就建于对面的敦厚山上 受访者供图

曾安平放牛的地方位于赣江支流的禾水之滨,葱郁的草地挨着清澈的河流,一条防洪堤将草地与庄稼隔开,堪称一块天然牧场。在这里,他自由地释放着天性,也第一次听说了德国的大学。

每天,他把牛儿往草地上一赶,就可以尽情地玩耍一阵,或跳进河中与伙伴们游戏玩耍,或躺在草地上看小人书,仰望天空。当然,他也要提防牛儿越过防洪堤啃庄稼,“啃了庄稼那可是要挨骂的。”曾安平笑着说。

得益于母亲是教师,除了那几本被翻烂的小人书,家里还有作为教学工具的语文字典和词典,以及几本马恩列著作和《毛泽东选集》。在恩格斯所著的《反杜林论》中,他第一次“走进”德国,好奇于德国人的勤于思考和批判精神。

“我一直不清楚自己是何时上的学,上了几年学,因为我一直在母亲任教的小学里,从一个地方换到另外一个地方‘陪读’。”曾安平回忆道。

从乡下的初中升高中,极有可能因政审而“夭折”,他的兄长就是因为政审问题未能升入高中。为了避免重蹈覆辙,初二下半学期曾安平转入位于敦厚山上新建的吉安县立中学,并顺利升入高中。

因为学校还在建设中,除了学习,曾安平还要参加修操场、开荒种地等劳动,就这样“半工半读”了近两年后,1978年,他迎来了高考,也迎来了人生的“春天”,走进了科学的“春天”。

作为全校考上大学本科的两名学生之一,曾安平进入江西工学院(现南昌大学),学习无机化学工程专业,“我们那个年代的校园,学习氛围浓厚,学生们既专注又纯粹,人们思维活跃,对世界充满好奇。”曾安平回忆道。

在强烈的求知欲下,他在以几乎全优的成绩完成所有工科课程之余,还自学了物质结构和量子化学等理科教材。“因为在政治经济学课堂上,我经常偷偷读黑格尔辩证法之类的书,大学4年,这是我唯一没有得优的课程。但黑格尔的哲学据说是马克思主义哲学的源头。”曾安平说。

似乎得益于儿时放牛“啃”的四角号码字典,曾安平对语言很感兴趣。除了英语,他又自学了日语和数月的俄语。而这种语言天赋,也为人生的“变道”架起了关键桥梁。

忠于兴趣

大学毕业后,曾安平以第一名的成绩考取北京石油化工科学研究院的研究生,学习石油化学工程专业,并师从我国石油化工行业的开拓者林正仙先生。

1984年,21岁的曾安平提前硕士毕业。但林先生却在此时建议他“变道”,“趁年轻,改学生物技术。”

在林先生的建议下,他计划赴德国留学。从未学过德语的曾安平,只用了一年时间就通过了德语考试,也从语言中感受到了德国严谨的文化。

1986年,曾安平进入原德国国家生物技术中心(GBF,现更名为德国亥姆霍兹传染研究中心),师从GBF生物化工部主任Deckwer教授。

但刚开始博士工作不久的一件事,就让他的自尊心受到一些打击。实验设备是做科研的关键,但Deckwer给他的设备却是地道的“二手货”,需要东拼西凑,不知是操作问题还是设备问题,他的微生物培养实验经常发生染菌。

懊恼之余,看到Deckwer给他从原来大学带来的学生购买了崭新的实验设备,曾安平羡慕之余也提出了新设备的请求。但Deckwer却回答说,“将来您回中国,这样的仪器还没有呢!”

更不如意的是,Deckwer给他的第一个课题是微生物发酵产品的分离提取,他的硕士论文就与石油产品分离工程相关,但这并不是他当时的兴趣点。

德国大学对学生独立工作和动手能力非常看重,Deckwer几乎也不怎么过问他的科研进展。借着这种“放任”,曾安平私自把课题改成了更感兴趣的发酵过程的反应动力学和优化。

半年后,曾安平拿着一篇已经准备好的论文初稿向Deckwer汇报进展。惊讶之余,Deckwer也改变了对他的轻视,还允许他购买了一套崭新的实验设备。

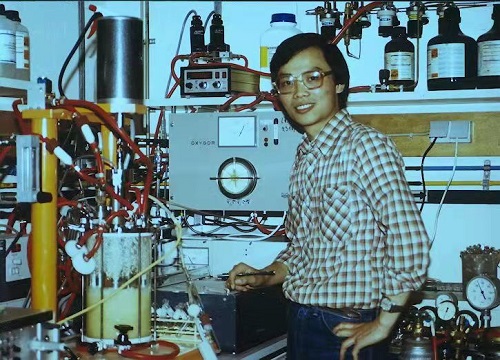

1987年曾安平在做博士论文实验,其左后方仍可见最初使用的部分“二手货”,左前方是新购置的生物反应器 受访者供图

在Deckwer的支持下,曾安平专注于自己的兴趣,还在博士论文工作中将工程定量的概念引入传统微生物学研究,在生物能学计算并将其应用于生物合成定量分析和优化上取得了出乎意料的重要结果。

直到多年后,曾安平才体会到生物分离提取的重要性,也感慨于Deckwer的远见和对学生兴趣的尊重。

在当上教授后,曾安平也给他的第一个博士生布置了生物合成和产品分离耦合的课题,“这位德国学生倒是很喜欢这样能很好展示动手能力的课题。”

“放不下”

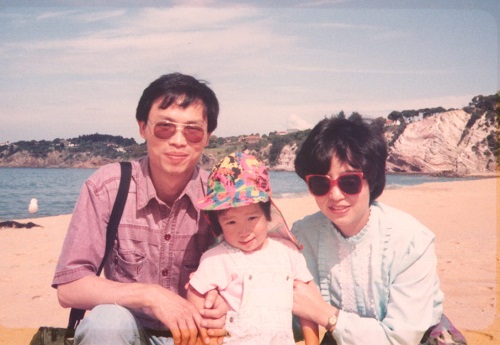

博士毕业不久后,曾安平获得了澳大利亚联邦科学与工业研究院的一个永久性研究员职位,他和家人来到了美丽的海滨城市吉朗。

曾安平和家人在澳大利亚吉朗的沙滩上 受访者供图

安稳的日子里,他常常在海边望着天空,心里却一直牵挂着在德国时研究上的新想法。因为“放不下”,曾安平最终带着家人回到了德国,并打算走大学学术之路。

当时的德国正处于东西德统一的特殊时期,出现了排挤外国人的现象,外国人在德国能有份工作都很难,华人当教授更是不敢想象的事。但曾安平一直相信,“路是人走出来的。”

虽然当时工业生物技术还未被正式提出,但曾安平已经在这个领域崭露头角。继续深耕,是他走向教授最安全的路。

此时,一向自由的他又对生物医学技术产生了兴趣。“两个方向都是兴趣所在,都放不下,所以干脆就都做了。”曾安平笑着回忆道。

实际上,能否成为教授在当时还是个未知数,但他想抓住科研黄金期,专心投入到感兴趣的研究中。最终,在双倍的努力下,曾安平获得了这两个领域的教授职位。

“放不下”,是他很多次“变道”的重要原因,包括回国。

2019年,由曾安平倡导并组织的一个全德重点研发计划“电生物合成技术的生物电化学及工程基础”成功获批,并于2020年底正式启动,这是一个与“碳中和”及合成生物学紧密相关的交叉学科领域,预计6年将有超过1200万欧元的科研经费。

就在项目启动后不久,西湖大学校长施一公向曾安平发出了全职回国的邀请。“你对我有什么期待?”面对曾安平的提问,施一公回答说,“我对你没有期待,只希望你能做自己最想做的事。”

此时的曾安平刚好有想做且“放不下”的事。他想,在中国各方面对“碳中和”及合成生物学这一新兴学科高度重视的背景下,如果能把合成生物学的基础研究和工程应用很好的结合起来,也许在国内能做一些真正实现源头创新,更有意义的生物工程研究和技术开发。“就这样机缘巧合!”曾安平说。

2016年曾安平在汉堡工业大学举办的中德工业生物技术研究生暑期学校 受访者供图

除了科研,为国内培养人才,也是他最想做和“放不下”的事。

在德国,曾安平先后培养指导了国内30多位博士、博士后和访问学者,他们中很多人在回国后成为了学科带头人和科研骨干。

2021年3月,曾安平组织了一个关于德国大学变迁及人才培养的学术会议,他感触颇深,也对国内教育有了更深的思考。

20世纪初,德国科学家囊括全世界近40%的诺贝尔奖,光是位于小镇上的哥廷根大学就先后走出了40多位诺奖得主,这与19世纪初德国教育的改革密不可分,而教育的改革也造就了德国工业和国家的崛起。

“中国的人才资源很丰富,但尚未培养出在科学和技术上真正有世界级影响力的人。”曾安平感慨道。

仰望天空

带着这些“放不下”,曾安平回到中国,他希望将汲取的所有营养倾注在中国的土地上,滋养他“梦”中的两棵“树”。

适宜仰望天空的西湖大学云谷校区 受访者供图

如今,曾安平在西湖大学的实验室就位于新校区云谷的学术环,开阔的校区是仰望天空的好地方。他说,西方的科学起源于古希腊人在航海中仰望天空,不断思索。他希望云谷的天空,能够托起中国的科技之梦。

他还透露说,回国后在酒店隔离的那段时间,他也常常凝视天空,还获得了对在西湖大学开展研究工作的重要启迪。

从敦厚山上新建的吉安县立中学,到墩余路上的云谷新校区,曾安平的朋友戏称他加盟西湖大学是“敦厚有余”。这样的巧合,让他不禁相信,这似乎是一条命运注定的人生回归之路,并期待着新的开始。

版权声明:凡本网注明“来源:中国科学报、科学网、科学新闻杂志”的所有作品,网站转载,请在正文上方注明来源和作者,且不得对内容作实质性改动;微信公众号、头条号等新媒体平台,转载请联系授权。邮箱:shouquan@stimes.cn。