|

|

|

|

|

导师劝退、周围人都质疑!95后博士生却刷新主流认知 |

|

|

文|《中国科学报》记者刘如楠

“你的数据处理有问题!”“别浪费时间了!”“拒稿!”听到这儿,周大智被吓出了一身冷汗,感觉天要塌了。

要知道,他的博士论文课题已进行了两年,从开始做到取得结果,没有一个人相信他。包括导师、合作者、同行在内的所有人都质疑这项研究,甚至认为“绝对不可能”。

他迅速开始脑补“拒稿”后的情形:自己的一意孤行终究失败……跨国转学读博4年,什么也没做出来。他拼命地想大喊求救,却一下从床上惊坐起来。幸好,那只是一场梦。

类似的噩梦,周大智做过一次又一次。面对周围的质疑,他也曾无数次地怀疑、否定自己。

与梦境相反,现实有了一个好的结果。1月初,《自然》杂志在线发表了加拿大不列颠哥伦比亚大学博士生周大智为第一作者的研究论文。该研究发现了有记录以来最早、最热的星系团气体,这一发现可能会改变目前主流星系团形成的理论模型。

周大智受访者供图(下同)

周大智受访者供图(下同)

给自己的“失败”研究找个解释

周大智的博士生涯前半段,在丹麦技术大学的宇宙黎明研究中心度过。当时他的主要任务是——数星星,即利用射电望远镜观测宇宙早期的星系团,“数”出其中的星系数量。

星系团就像星系居住的城市。每一个星系团都住着成千上万个星系居民,比如银河系就是室女座超星系团的一员。

遗憾的是,他数出的星系居民的数量比理论预期少很多,也暗得多。因此,这项研究无法继续下去,只能算是失败的观测。

自此,“为什么”的问题一直萦绕在周大智心头。他查阅了很多文献,试图找出原因,偶然了解到了SZ效应,即苏尼亚耶夫-泽尔多维奇效应。

这是指宇宙大爆炸后,留下了一种均匀弥漫在全宇宙的“背景光”——宇宙微波背景辐射。当这些光子穿越星系团中的热气体时,由于气体粒子活动非常剧烈,光子的能量会发生变化。

这种变化,使得原本均匀的微波背景辐射中出现微小的阴影,就像阳光穿过透明玻璃,在地面投下淡淡的影子。

“或许正是因为SZ效应掩盖了星系的光芒,才使很多星系无法观测到。无法观测到,又从反面证明了热气体的存在。”周大智这样解释自己的“失败”。

这并非导师擅长的领域,他难以评判周大智的解释。不久后,一场关于星系团的学术研讨会在丹麦举行,带着自己的疑惑和解释,周大智决定去“找找答案”。

功夫不负有心人,会上,他真的遇见了一位相关方向的理论天文学家。这一老一少当场便拿出纸和笔开始计算,很快便有了答案——结果支持周大智的猜想。

“我很兴奋,跑回去跟导师、研究所的老师,还有发表过相关论文的同行讲。大家都很反对,觉得不靠谱。”周大智说。

同行反对的理由是,“我们用位于智利北部沙漠的66个阵列的射电望远镜(ALMA)进行长期观测,才探测到这些星系团中的气体,你用一个100米的单口径望远镜就能观测到如此遥远的热气体?这不可能。”

想更有说服力,周大智和导师就需要拿出更多、信号更强的观测结果。于是,他们决定申请位于墨西哥一火山顶部的大型毫米波望远镜的观测数据。

不凑巧的是,山火、雷暴打击接连发生,墨西哥大型毫米波望远镜中断了正常运行。这项研究不得不搁置下来。至今,它还没有恢复观测。

周大智(左)和导师Scott Chapman进行研究讨论

周大智(左)和导师Scott Chapman进行研究讨论

跨国转学读博,研究兴趣没变

与搁置的研究同时发生的,还有国际形势变化对研究经费带来的影响。加上当时周大智的女朋友、如今的妻子在美国读博,遥远的距离一度让他苦不堪言。

“那两年几乎有1/3的时间往美国跑,后来突然想到:是不是可以转学?”周大智说,“但很少听说有博士转学的,我也不确定。”

周大智(左)和妻子

周大智(左)和妻子

令这位26岁的年轻人没想到的是,转学异常顺利。与导师Thomas Greve教授说明情况后,周大智很快获得了支持。

他又向几个意向学校投递了简历。第二天便得到了加拿大不列颠哥伦比亚大学教授Scott Chapman的回信;第三天,Scott Chapman与他原来的导师通了电话,了解周大智的情况;第四天,周大智便获得了入学邀请。

为了打消周大智关于毕业时间的顾虑,新导师还告诉他:“你可能会担心毕业时间,毕竟已经在丹麦读了一年多。但这就相当于转学而已,之前做的研究不会白费。你想两年、三年毕业都可以,想好了可以随时告诉我。”

“新导师都没安排面试。甚至在得到录取通知书之后,我还在考虑是否过去。因为实在太快了,几乎没有反应时间。”周大智说。

最终,周大智决定跨国转学。

与新导师讨论博士主课题时,周大智选择了自己最感兴趣的星系团研究,编号SPT2349-56——这是一个距离地球超过120亿光年的星系团。

人们如今观测到的,是它120多亿年前的样子,处在宇宙诞生后14亿年。如果拿人来比喻,我们看到的它正处于3岁左右的婴幼儿时期。

这一“婴幼儿”星系团体积只比银河系大几倍,却有着30多个星系,且其中的恒星形成非常剧烈,新星系的成长速度是银河系的几千倍。

在星系与星系之间,存在着一些气体,这些气体的质量甚至比星系本身还要大好几倍。根据现今的宇宙模型理论,在宇宙形成早期,星系团中的气体很冷,随着星系团的成长,这些气体会变得越来越热。

周大智和导师想知道,SPT2349-56这一“婴幼儿”星系团中的气体,究竟是冷的还是热的?

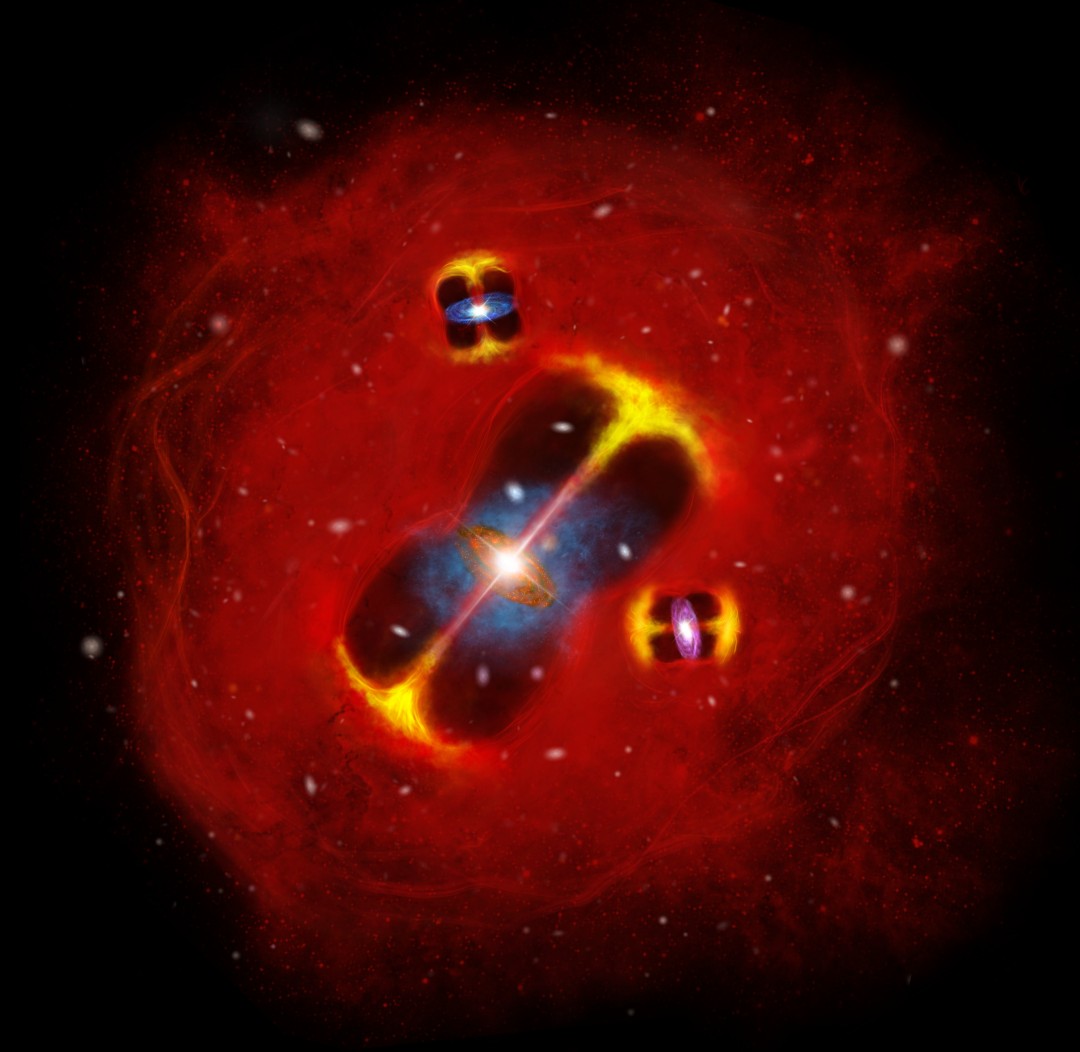

妻子为周大智的论文画的艺术想象图

妻子为周大智的论文画的艺术想象图

被所有人质疑的研究,还要继续做吗?

开启课题后不久,导师就向智利66阵列射电望远镜提交了观测申请提案。幸好,这次没发生意外。他们如期拿到了观测数据。

接下来,是漫长而枯燥的数据处理过程。面对着超过30TB的数据,周大智希望从中搜寻出能表明星系团温度的证据。

也就是说,他要在千万个星系闪烁的光芒中,寻找是否存在淡淡的阴影,即SZ效应。其带来的阴影的信号强度预期仅为星系亮度的1/50左右,且会和星系光芒重叠在一起呈现。

得知周大智做的课题,同组的人、合作者,包括领域内的十几位天文学家都明确表示反对:“你在大海捞针,纯属浪费时间”“这毫无意义,为你感到不值”……有的老师甚至找到周大智的导师,直言不讳:“这项研究应该停止!”

大家的反对基于长期以来的研究。2023年初,《自然》杂志曾发表一项与他们的课题相似的论文。这项研究发现,一个处在宇宙诞生31亿年后的“婴儿”星系团中的气体,比理论预测的温度更低。预言早期宇宙很可能没有足够热的气体产生SZ效应,星系之间的气体是随着时间累积而变得越来越热的。

周大智也常常怀疑自己:一年来的数据处理都一无所获,一意孤行地坚持真的有意义吗?

转机出现在2024年9月初,此时离望远镜观测项目截止不到1个月。周大智突然收到了很多连续的观测数据,他猜测:“或许是近期的观测人员对我们的课题很感兴趣?”有了前期数据处理的经验,这时的他处理起来也得心应手了许多。

当得到整个“婴儿”星系团图像的时候,周大智很震惊:“我真的看到了星系光芒周围存在的小小阴影!”

随即,他脑海里闪现出几年前的“失败”观测,心想:“难道真的是因为SZ效应?”接下来,更多的问题冒出来了:“这恰恰说明星系间的气体是热的?这和此前《自然》论文的结论截然相反?岂不是和主流宇宙模型观点相悖?‘婴幼儿’时期的星系团怎么可能比‘成年’星系团更强壮、更有力量?”

想到这里,周大智吓了一跳。冷静下来后,他和导师都觉得,“一定是数据处理出错了!”

2026年1月初,周大智参加美国天文学会第247届年会

2026年1月初,周大智参加美国天文学会第247届年会

导师都要放弃了,他还在坚持

不出意外地,周大智和这项研究又一次面临着来自四面八方的质疑。毕竟是违背主流认知的结论,同行们的质疑也不无道理。

接下来的几个月里,周大智设计了各种验证的实验:比较不同时间的观测结果、变换数据处理方法、反复确认技术细节、引入其他数据进行对比……还考虑了各种可能的影响因素:观测时的校准失误、天气影响、观测点周围的环境变化……

时间来到2025年初,或许是担心周大智的毕业问题,导师劝他放弃:“我这里有篇已经写了一半的论文,准备投《自然-天文学》,你可以先把这篇文章完成,把你手头的课题优先级调低一点。”

“我的结果就快出来了,种种迹象都已经显现出来,就差最后冲刺了!”周大智不肯退让。

其实他心里也在打鼓。一个博士生,站在了众多资深天文学家与主流研究理论的对立面,任凭是谁都不可能不紧张。周大智一刻也不敢放松,他频繁地做噩梦、又被惊醒。他能依靠的,只有自己的研究和验证。

可即便是噩梦,也总有过去的一天。当一项又一项的实验验证都指向一个相同的结论,他的信心又一点一点地重新建立起来了。

2025年4月,他满怀信心地投稿给了《自然》杂志。第二天就看到了拒稿的信息。

“太挫败了,一种被打倒、被击碎的感觉。”周大智说。

原来,不止是科研实验需要锤炼,论文撰写同样需要。又经过几个月的打磨,周大智逐渐意识到:“期刊不太关心你研究的星系团是否是最早期的,这种‘最’的竞争本身意义不大,他们更关心这项研究是否改变了人们现有的认知。”

终于,重新投稿后的论文很快被接收、发表。有了前述的种种,这项研究被打磨成了如今的模样:SPT2349-56这一处在宇宙诞生早期(14亿年)的星系团,其中的气体热量远超预期。其炽热的原因,可能是星系团中的3个非常活跃的超大质量黑洞在能量爆发期间对星系团气体进行了加热。

而按照如今主流的理论模型,如此的高温气体只会存在于宇宙生命后期更成熟、更稳定的星系团中,因此周大智的发现是对现有认知的颠覆。

接受采访的当天,周大智刚刚参加完美国天文学会第247届年会。会上,他详细报告了自己的这项研究。

这一次,质疑的声音消失了,他得到的全是掌声。

相关论文信息:https://doi.org/10.1038/s41586-025-09901-3

特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、网站或个人从本网站转载使用,须保留本网站注明的“来源”,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,请与我们接洽。